Environment

自然資本

方針・基本的な考え方

三井物産の事業活動の多くは、自然資本なくしては成り立たず、自然の損失防止・保全は重要な課題の一つです。昆明・モントリオール生物多様性枠組みで採択された、世界的な目標である2030年までのNature Positive*達成に向け、当社は事業を通じて貢献していきます。

*バリューチェーンを通じた自然への依存・インパクトを低減し、生態系を回復・再生することで、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せること

そのために、自然への依存・インパクトの把握と分析を行い、環境・社会面における既存のリスク管理プロセスに自然資本観点での審査基準を組み込み、自然関連の依存・インパクトを低減できる事業の促進も図りながら、事業ポートフォリオの良質化を目指します。

当社は、自然資本の保全を重要な経営課題と捉え、持続可能な社会の実現に向けた取組みを推進しています。環境方針に掲げた「事業活動に関わる環境課題」のうち、「生物多様性」、「汚染防止」、「水資源」に関する当社の方針・基本的な考え方は以下の通りです。

生物多様性

当社は、環境方針に、生物多様性への影響を評価し生物多様性の保全に努めることを掲げています。

当社の事業活動は、多種多様な生物がさまざまな関係でつながることにより生まれる、生態系サービスに大きく依存しています。このため、事業活動における環境への負の影響を最大限低減することを目指します。

例えば、森林・海洋(水産)等の資源の持続可能な利用や、事業拠点周辺地域への負の影響の防止に努め、生物多様性に与える影響度が比較的高い事業領域を特定した上で、生物多様性の保全に向け取り組んでいきます。さらに、社有林「三井物産の森」をはじめ、生物多様性の保全に取り組みます。

水資源

水は地球上のすべての生命の源であり、社会経済システムの存立基盤でもある貴重な資源です。現在、世界人口の増加や発展や気候変動の進行を背景に、世界規模での水資源問題が発生しています。

当社は、安全で衛生的な水へのアクセスはすべての人が持つ重要な人権の一つと認識しています。また、水資源は当社の事業継続に不可欠な資源であると同時に、事業を展開する地域の住民にとっても大切な資源です。このため、環境方針に水使用量の削減及び水資源利用の効率性向上に取り組み、水資源の保全に努めることを掲げています。

当社は、世界各国で事業を展開しており、一部の水ストレスの高い地域においても事業活動を行っています。大規模な開発や水資源の大量消費が、水資源問題の要因となっていることを認識し、問題に適切に対応するための水リスク評価を行い、水資源の保全及び持続可能な利用に取り組んでいきます。加えて、海水淡水化・揚水事業等をグローバルに展開し、当社の事業を通じて水資源問題の課題解決へ貢献していきます。

また、社有林「三井物産の森」は各山林の特性に応じた適切な森林管理を通じ、水源涵養や生物多様性・生態系サービス等の公益的機能を含むあらゆる社会に提供する価値を最大化することを目指しています。そのうち30%程度に相当する約15,000ヘクタールは公的に「水源涵養保安林」に指定されており、流域保全上重要な地域にある森林として、河川への流量調節機能を高度に保ち、洪水の緩和や各種用水の確保に貢献しています。

さらに、オフィス活動においても廃水の処理やリサイクルなど適切な管理を行い、水の消費削減に努めます。

汚染防止

当社は、環境方針に大気・水・海洋・土壌の汚染防止に努めることや、有害廃棄物・汚染物質の削減及び適正処理を通じて、自然環境の保全に努めることを掲げています。汚染防止を含む環境負荷低減や環境保全を通じて、環境価値の向上に努めることが、当社にとっても重要な課題であると認識しています。大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、その他有害物質に係る法令・条例等を遵守し、環境汚染を防止するとともに、法令・条例等の規制対象とならないものについても、汚染・汚濁物質の排出削減に努めます。また、化学物質の大気排出、汚水、海洋・土壌汚染等の削減につながる取組みを推進します。

TNFD提言に基づく情報開示

開示方針

当社は、2025年3月に、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)に賛同し、「TNFD Adopter」として登録しました。TNFD提言に沿って、責任あるグローバル企業としてステークホルダーの要請を意識した積極的な情報開示を進めます。

一般要件

本開示における一般要件は以下のとおりです。

-

マテリアリティの適用

当社は、ダブルマテリアリティ*の考え方に基づき、自然関連の課題が当社に与える財務的な影響(財務マテリアリティ)と、当社が自然に与える影響(環境・社会マテリアリティ)の2つの側面の検討を踏まえて、自然関連開示を行っています。

*環境・社会が企業に与える財務的な影響(財務的マテリアリティ)と、企業活動が環境・社会に与える影響(環境・社会マテリアリティ)という2つの側面から重要性を検討する考え方

-

開示のスコープ

当社は、グローバルに多岐にわたる事業を展開していることから、まず当社が関わる事業バリューチェーン全体の依存・インパクトを概観的に評価しました。その上で、依存・インパクトが大きい、「金属資源の開発・採掘事業」「海水淡水化事業」「農業・農業資材事業」を対象に、LEAPに基づく依存・インパクト/リスク・機会の詳細検討を実施しました。「金属資源の開発・採掘事業」及び「海水淡水化事業」については、直接操業を対象に、「農薬・農業資材事業」についてはバリューチェーンを対象に検討しています。また、TNFDのガイダンスで示されている基準に基づく優先地域の評価については、当社グループの主要な事業拠点・資産の522拠点を対象に実施しました。

-

自然関連課題がある地域

当社は、自然への依存・インパクト、リスク・機会を検討する上で、自然と接点のある場所の情報を考慮することの重要性を認識しています。したがって当社は、主要な事業拠点・資産522拠点を対象に、場所の情報に基づき優先地域の評価を行った上で、LEAPアプローチを参考にした依存・インパクト、リスク・機会の検討を実施しています。

-

他のサステナビリティ関連の開示との統合

当社は、社会課題は気候変動、自然資本、人権等多岐にわたり、相互に絡み合い、解決が容易でない課題も存在することを認識しています。このため、当社は、総合商社としての機能を最大限に活用し、さまざまなステークホルダーと協働し、当社らしい価値を創造することで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。自然関連課題の検討や取組み推進においても、他の課題との関連性を踏まえた対応を進めていきます。

-

考慮する対象期間

本開示において、短期を0~1年、中期を1~10年、長期を10~30年として定義しています。

-

先住民族・地域社会・影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

当社は、社会との関わり、対話を大切にしています。そのために当社の多種多様かつグローバルな事業活動が自然資本や社会に及ぼす影響を見極め、関わりを持つステークホルダーを特定・認識した上で、ステークホルダーとの対話を実施しています。

ガバナンス

自然資本対応に関するガバナンス体制

当社では、経営の重要課題であるマテリアリティの一つに「環境と共生する世界をつくる」を掲げ、自然資本を経営上の重要課題と位置づけており、取締役会の監督のもと、経営会議の下部組織であるサステナビリティ委員会を中心とした自然関連のガバナンス体制を構築しています。さらに、当社は事業を通じたNature Positiveへの貢献を推進する上で、事業やサプライチェーンが自然に及ぼす影響により間接的に影響を受けうるあらゆるステークホルダーとの対話を重ねながら、人権方針に従い、先住民や地域コミュニティをはじめとする人権を尊重し、社会と当社のサステナビリティ実現を目指しています。

サステナビリティ委員会

当社は、気候変動、ビジネスと人権と共に自然資本をサステナビリティ経営における重要課題と位置づけています。自然資本に関わる経営の基本方針、事業活動やコーポレートの方針・戦略は、経営会議の下部組織であるサステナビリティ委員会が企画・立案・提言を行っています。

サステナビリティ委員会の活動については、環境・社会の専門性・経験を有するメンバーで構成された取締役会による監督が適切に図られる体制となっており、サステナビリティ委員会における審議事項は、定期的に経営会議及び取締役会に付議・報告されます。

| 管掌役員 | 代表取締役専務執行役員 兼 CSO(チーフ・ストラテジー・オフィサー)兼 サステナビリティ委員会 委員長 |

|---|---|

| 事務局 | サステナビリティ経営推進部、経営企画部 |

当社サステナビリティ経営の推進体制図やサステナビリティ委員会の活動に関する詳細はリンク先をご参照ください。

自然資本関連議題

サステナビリティ委員会における自然資本に関する主な議題は以下のとおりで、過去3年間で合計6件です。

2023年3月期

- 自然資本(生物多様性・水資源)進捗及び今後の取組方針に関する報告

- 自然資本対応方針に関する報告

2024年3月期

- リスク・機会の特定及びLEAP分析*1に関する報告

- LEAP分析結果とその活用及び社有林「三井物産の森」の自然共生サイト*2登録方針に関する報告

*1 Locate(発見)、Evaluate(診断)、Assess(評価)、Prepare(準備)のプロセスから構成される、自然関連課題の特定と評価のためのアプローチ

*2 詳細は下記をご参照ください

2025年3月期

- 自然資本取組方針に関する報告

- TNFDへの賛同に関する審議

サステナビリティアドバイザリーボード・外部有識者との連携

自然資本を含む環境・社会テーマに関して知見を有する外部有識者から構成されるサステナビリティ・アドバイザリー・ボード(SAB)を設置し、メンバーからの情報や助言をサステナビリティ委員会の審議に活用しています。また、SABメンバーに限らず、外部有識者とのコミュニケーションを通じ、自然資本への適切な対応に努めています。

ステークホルダーとの対話

当社は、社会との関わり、対話を大切にしています。そのために当社の多種多様かつグローバルな事業活動が自然資本や社会に及ぼす影響を見極め、関わりを持つステークホルダーを特定・認識しています。

特に「地域社会」「取引先」「消費者」「NPO・NGO」「従業員」「株主・投資家」「政府機関」といった多様なステークホルダーとの相互信頼を確かなものとするため、積極的な情報開示に努め、継続してコミュニケーションを図っています。

ステークホルダーとの対話を通じて、当社の役職員一人ひとりが、社会からの期待や要請を把握した上で、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

人権方針

当社は、世界中の国や地域でグローバルに事業を展開していることから、自社の事業のみならずサプライチェーンも含めた自然資本に関連する先住民や地域コミュニティをはじめとする人権の尊重への取組みが求められていることを認識しています。TNFD提言では、先住民や地域コミュニティと影響を受けるステークホルダーの人権の重要性が謳われており、国際基準に則った人権に対する配慮はサステナビリティ経営の基盤であると考え、これまでも三井物産グループ行動指針や三井物産役職員行動規範に人権の尊重を謳い、2020年8月に人権方針を策定しています。

人権方針及び人権デューデリジェンスの詳細は、以下ページをご参照ください。

先住民への配慮

当社の事業推進に際しては、事業活動を行う国や地域の法律、また「先住民族の権利に関する国際連合宣言」や「独立国における原住民及び種族民に関する条約(ILO第169号)」「自由意志による、事前の、十分な情報に基づいた同意(free, prior, and informed consent:FPIC)の原則」等の国際基準に則り、先住民の人権や文化に対する配慮に努めています。

例えば、オーストラリアにおける森林資源事業においては、第三者認証機関の定期監査を必要とする森林認証を取得しており、先住民の伝統的権利を尊重した運営を行っています。このほか、豪州三井物産では、在豪連結子会社と連携し、豪州における先住民の権利を尊重するさまざまな取組みを行っており、事業だけではなく従業員への研修をはじめ、大きなイベントやミーティングにおいての先住民に対する尊敬の意を表す声明(Acknowledgement of Country)を出す等を行っています。

国内においても、全国75か所(他、1か所FSC認証の取得申請中)の社有林「三井物産の森」でFSC®(FSC®-C057355)森林認証を取得しており、先住民の伝統と文化に配慮した森林管理を行っています。北海道平取町に保有する沙流(さる)山林では、平取アイヌ協会及び北海道平取町と協定を締結し、三井物産が平取町に保有する沙流山林で、伝統的なアイヌ文化の保全・継承等に協力しています。

戦略

当社は、自然資本をサステナビリティ経営における重要課題と位置づけており、TNFD提言に基づき、戦略への統合、取組推進、情報開示を見据えた自然関連課題の検討を進めています。まず当社事業全体の依存・インパクトの概観を把握し、TNFDのLEAPアプローチを参考に、優先地域の評価も踏まえながら3事業(金属資源の開発・採掘、海水淡水化、農薬・農業資材)での依存・インパクト/リスク・機会の検討を行いました。

当社の自然への依存・インパクトの概観

- Scoping

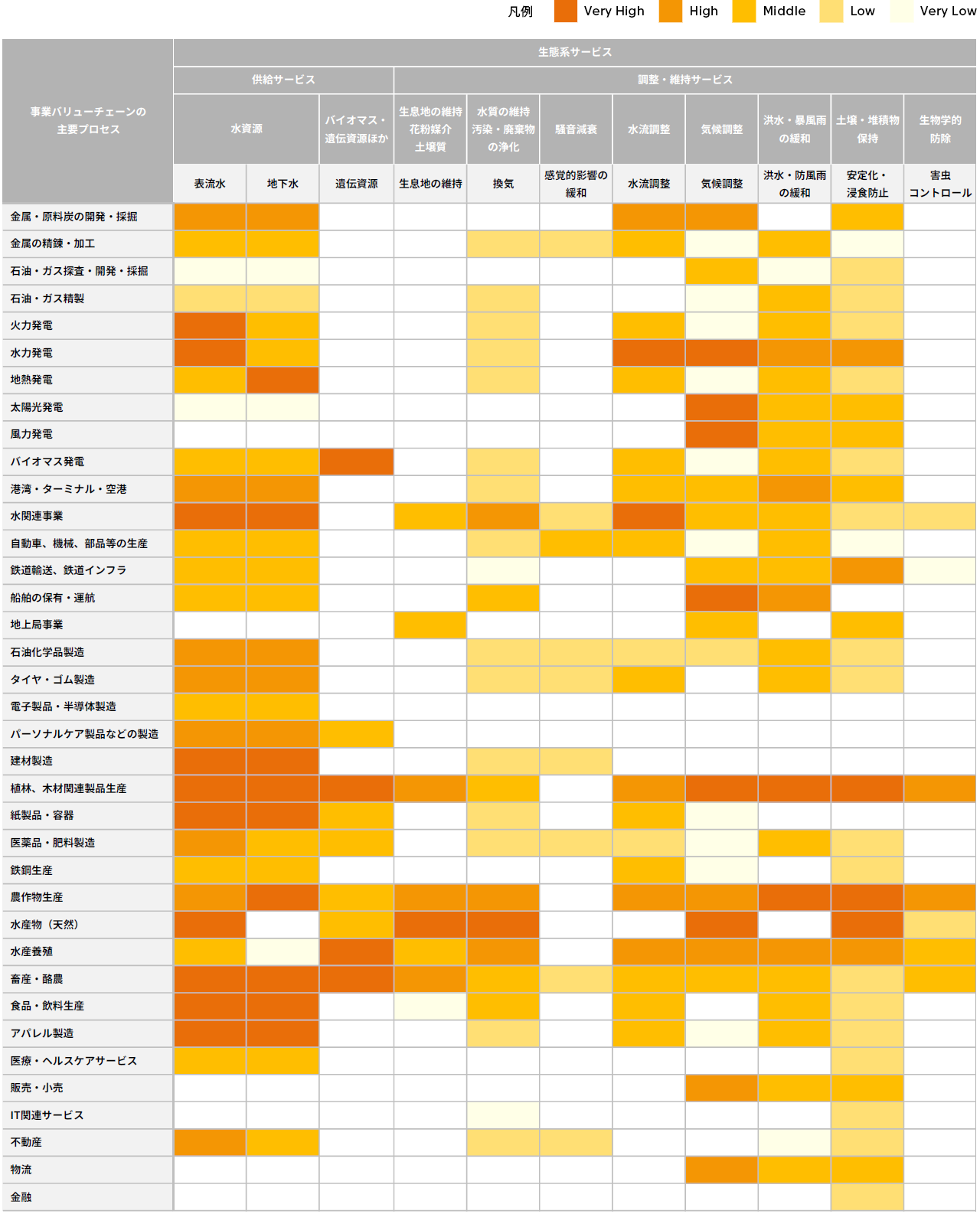

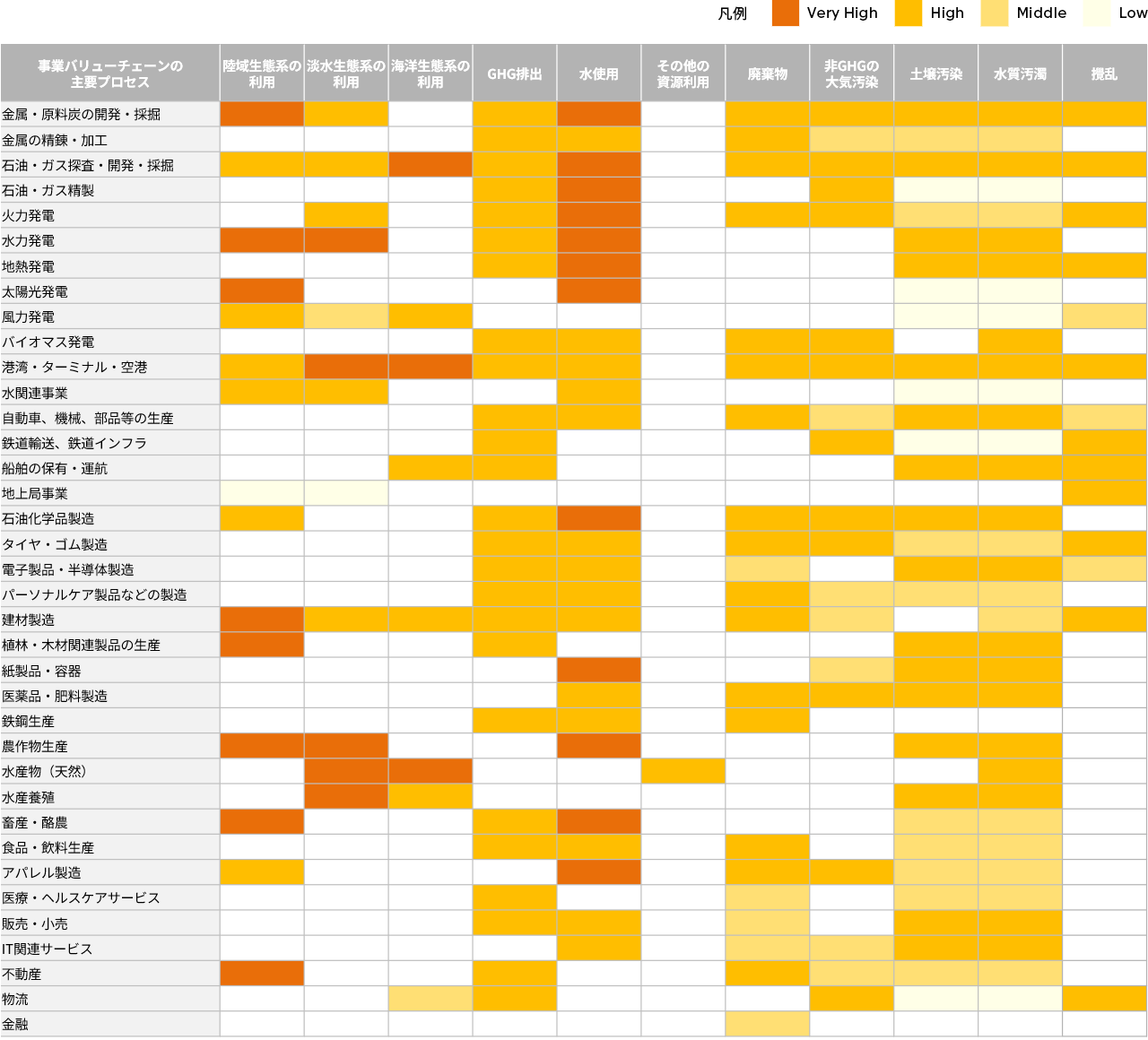

当社はグローバルに多岐にわたる事業を展開していることから、事業分野ごとの自然との関係性を把握するため、国際的な分析ツールであるENCORE*を活用しながら、各事業分野の自然関連の依存とインパクトの内容と重要性を評価、当社が関わるバリューチェーン全体を俯瞰し、依存・インパクトヒートマップの形式で整理しました。

*民間企業による自然関連の依存やインパクトの大きさを把握することを目的に、国連環境計画・自然資本金融同盟(UNEP-NCFA)等が共同開発したオンラインツール

依存ヒートマップ

インパクトヒートマップ

上記ヒートマップにおいて整理した依存・インパクトの重要性・内容を踏まえ、さらに、事業の投下資本額や収益(売上高)規模を勘案し、特に自然関連課題が重要な事業として、以下の10事業を特定しました。

- 自然関連の依存が大きい4事業:農薬・農業資材、植林・木材関連、畜産・酪農、水産養殖

- 自然関連のインパクトが大きい6事業:金属資源の開発・採掘、石油・ガスの探鉱・開発・採掘、港湾・ターミナル、火力発電、石油化学製品製造、自動車・機械・部品等の生産

TNFDガイダンスに基づく、自然関連のリスク・機会のカテゴリーに合わせて、特定した10事業についてのリスク・機会を以下のとおり整理しました。

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

依存が大きい |

|||

|---|---|---|---|

|

事業 |

リスク・機会の分類 |

リスクと機会の内容 |

|

| 農薬・農業資材 | 物理リスク | 急性・慢性 | 気候の変化、異常気象、気象災害、水不足、病害虫の発生、土壌の質の低下等による農作物生産性低下 |

| 移行リスク | 政策・法規制 | 30by30に向けた保護地域拡大など自然関連の政策強化による対応コスト増 | |

| 市場・技術 | 持続可能な農産物やトレーサビリティを求める顧客の増加による対応コスト増、市場シェアの変動 | ||

| 機会 | 資源効率 | 持続可能な農業技術、灌漑技術、水管理改善による生産性や水利用効率の向上 | |

| 製品・サービス | 再生農業や植物工場などの農業関連ソリューションのニーズ増加 | ||

| 市場 | 持続可能な農産物に対する需要の取り込み | ||

| 植林・木材関連 | 物理リスク | 急性・慢性 | 異常気象・気候条件の変動、水不足、病害虫の発生、山火事、気象災害等による森林の環境劣化、生産性低下 |

| 移行リスク | 政策・法規制 | 自然保護規制の変更に伴う、森林管理への影響 | |

| 市場・技術 | 持続可能な木材やトレーサビリティを求める顧客の増加による対応コスト増、市場シェアの変動 | ||

| 機会 | 評判 | 森林の公益的機能や地域の文化・伝統保護を含む森林管理によるブランドイメージ向上 | |

| 市場 | 持続可能な木材に対する需要の取り込み 再生可能な自然素材としての木材・木質素材利用ニーズの拡大 |

||

| 畜産・酪農 | 物理リスク | 急性・慢性 | 気候の変化、異常気象、水不足、病気の発生、気象災害等による生産性低下 |

| 移行リスク | 政策・法規制 | 自然関連の政策・規制強化による対応コスト増 | |

| 機会 | 資源効率 | 飼料・水効率の改善による資源利用量・生産コスト低減 | |

| 技術 | 土壌保全や生物多様性保護の技術導入による持続性向上 | ||

| 市場 | 持続可能な畜産物に対する需要の取り込み | ||

| 水産養殖 | 物理リスク | 急性・慢性 | 水温の上昇、病気の発生、富栄養化や水質の悪化等による生産性低下 |

| 移行リスク | 政策・法規制 | 30by30に向けた保護地域の増加や水質規制の強化による生産性低下、対応コスト増 | |

| 市場・技術 | 持続可能な水産物を求める顧客の増加による対応コスト増、市場シェアの変動 | ||

| 機会 | 資源効率 | 飼料・水効率の改善による資源利用量・生産コスト低減 | |

| 市場 | 持続可能な水産物や認証品、タンパク質市場の拡大 | ||

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

インパクトが大きい |

|||

|---|---|---|---|

|

事業 |

リスク・機会の分類 |

リスクと機会の内容 |

|

| 金属資源の開発・採掘 | 物理リスク | 急性・慢性 | 水資源の供給量低下、気象災害の発生による操業への影響 |

| 移行リスク | 政策・法規制 | 保護地域の拡大、自然保護規制の強化による新規資源開発への影響 取水規制強化による水資源の利用コストの増加 |

|

| 評判 | 土地改変、環境負荷物質の排出等に対する評判低下、水資源の競争による地元産業やコミュニティとの対立 | ||

| 機会 | 資源効率 | 水資源の利用効率向上によるコスト低減 | |

| 評判 | 生物多様性保全・再生への参画や自然との共生型採掘技術の導入による評判向上 | ||

| 市場 | 循環型社会の拡大による金属リサイクル事業の拡大 | ||

| 石油・ガスの探鉱・開発・採掘 | 物理リスク | 急性・慢性 | 水資源の供給量低下、気象災害の発生による操業への影響 |

| 移行リスク | 政策・法規制 | 保護地域の拡大、自然保護規制の強化による開発への影響、操業制限 取水規制強化による水資源の利用コストの増加 |

|

| 評判 | 土地改変、環境負荷物質の排出等に対する評判低下、水資源の競争による地元産業やコミュニティとの対立 | ||

| 機会 | 資源効率 | 水資源の利用効率向上によるコスト低減 | |

| 評判 | 生物多様性保全・再生への参画 や自然との共生型探鉱技術の導入による評判向上 | ||

| 港湾・ターミナル | 物理リスク | 急性・慢性 | 自然災害・気候変動による被災・操業中断 |

| 移行リスク | 評判 | 沿岸・海洋生態系への影響による評判低下、地域コミュニティとの対立 | |

| 機会 | 評判 | 港湾開発時の自然再生による評判の向上 | |

| 製品・サービス | 自然ベースの防災インフラ(マングローブ、湿地)の活用によるレジリエンス強化 | ||

| 市場 | 自然回復型物流ハブとしてのポジショニング | ||

| 火力発電 | 物理リスク | 急性・慢性 | 自然災害・気候変動による被災・操業中断、水供給量の不足による操業中断 |

| 移行リスク | 政策・法規制 | 化石燃料関連の環境規制の強化による対応コスト増 | |

| 機会 | 評判 | 自然災害や水不足に対するレジリエンスの強化による評判向上 | |

| 石油化学製品製造 | 物理リスク | 急性・慢性 | 自然災害、水資源の不足による製造プロセスへの影響 |

| 移行リスク | 政策・法規制 | 化学物質規制や生産者責任の強化など、環境規制等の変更に伴う、対応コスト増 | |

| 市場・技術 | 自然への負荷が大きい製品の市場縮小 | ||

| 機会 | 資源効率 | 新たな製造技術や効率的な水資源利用の技術導入による資源の利用効率向上、生産コスト低減 | |

| 製品・サービス | 循環型社会の拡大によるリサイクル市場の拡大 | ||

| 市場 | 環境配慮型製品の需要の取り込み | ||

| 自動車・機械・部品等の生産 | 物理リスク | 急性・慢性 | 自然災害、水資源の不足による製造プロセスへの影響 |

| 移行リスク | 評判 | 土壌、水、大気の汚染、水資源の消費、土地利用により周辺環境や生態系へ影響を与えた場合の評判低下 | |

| 機会 | 市場 | 循環型社会の拡大によるリサイクル市場の拡大 MaaS(Mobility as a Service)、CaaS(Component as a Service)等自然へのインパクトを低減する循環型社会の拡大を機会と捉えた新たなビジネスモデル導入 |

|

次に、特定した10事業を含む当社グループの主要な事業拠点においてTNFDのガイダンスに基づき優先地域の評価指標を参照し、LEAPアプローチ分析の対象となる事業の絞り込みを実施、3事業を特定し、分析・検討をしました。

LEAPアプローチの概要

-

Locate

自然との接点の発見

- ビジネスモデル/バリューチェーンの範囲

- 依存・インパクトのスクリーニング

- 自然との接点

- 影響を受けやすい地域との接点

- バリューチェーン全体のどの分野で自然への依存やインパクトが重要かを検討

- 自社拠点や、バリューチェーンで依存・インパクトが重要な分野の活動場所、関わっている生態系の把握

- 生態学的に影響を受けやすい地域、依存・インパクトが重要な地域を評価

-

Evaluate

依存/インパクトの診断

- 生態系サービス/インパクトドライバーの特定

- 依存・インパクトの特定

- 依存・インパクトの測定

- インパクトの重要性評価

- バリューチェーンを通じて、場所ごとに、どのような生態系サービスに依存し、どのようなインパクトを与えているか特定

- 重要な依存・インパクトを、さまざまな指標を使って評価

-

Assess

重要なリスク/機会の評価

- リスク・機会の特定

- 既存のリスク緩和、リスク・機会管理の調整

- リスク・機会の測定、優先順位付け

- リスク・機会の重要性評価

- 依存・インパクトの内容を踏まえ、自然関連リスク・機会を特定し、重要性を評価

- 特に優先度の高いリスク・機会を特定

- リスクや機会の管理プロセスを検討

-

Prepare

対応/報告のための準備

- 戦略・資源配分の計画

- 目標設定・パフォーマンス管理

- 報告

- 公表

- 評価した内容を踏まえ、どのような対応戦略を取るのかを検討

- 目標設定の方法を検討

- 情報開示の内容を検討

主要な事業拠点における優先地域の評価

- Locate

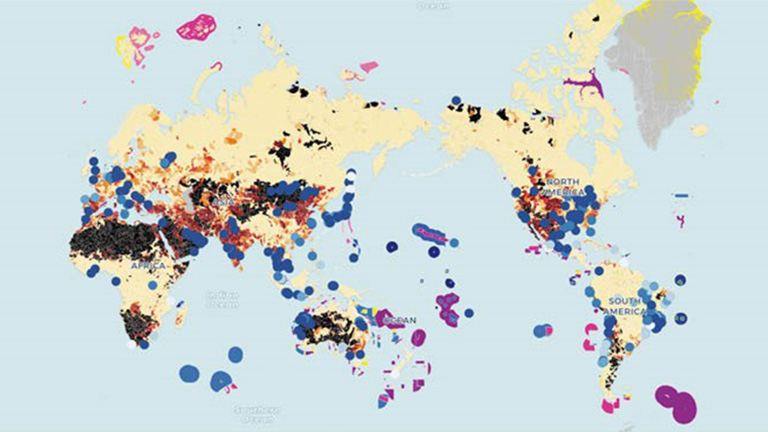

自然への依存・インパクト、リスク・機会の検討においては、自然と接点のある場所の状況も重要であることから、当社グループの主要な事業拠点・資産522拠点を対象に、TNFDのガイダンスにおける基準を参照し、以下の指標を用いて優先地域を評価しました。

|

評価の視点 |

参照した指標 |

指標の説明 |

|---|---|---|

| 生態系の十全性の高さ | Biodiversity intactness index (生物多様性完全度指数) |

最低限のかく乱しか受けていない自然の状態と比べて、どの程度の生物種が残っているかを割合で示した指標 データ出典:Newbold et al.(2016) |

| 生態系の十全性の低下 | 樹木被覆の損失 | 事業拠点周辺の面積に占める、樹木被覆が低下している面積の割合 データ出典:Global Forest Watch |

| 生物多様性の重要性 | 保護地域やKBA(Key Biodiversity Area:生物多様性重要地域)との近接状況 | 拠点から半径500mの距離に国際条約その他で指定された保護地域及び、国際基準で選定された生物多様性の保全の鍵となる重要エリアであるKBAがあるかを評価したもの データ出典:The World Database on Protected Areas, IBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool) |

| STARt指標(種の脅威軽減指標) | その場所での種の脅威軽減活動が世界全体の絶滅リスク軽減に寄与する可能性を定量化した指標(IUCN:国際自然保護連合のレッドリストによって重みづけした、各生物種の生息範囲のうちその場所が占める割合から算出されている) データ出典:IBAT |

|

| 水の物理的リスク | 水ストレス | 流域の水供給量に対する取水量の割合を表した指標で、水需給の逼迫度を示す データ出典:WRI(世界資源研究所)Aqueduct Water Risk Atlas |

分析の結果、全対象拠点のうち、チリの銅鉱山(金属資源の開発・採掘事業)等の約3割の拠点が水ストレスの高い地域にあることや、約1割の拠点が500m圏内で保護地域や生物多様性重要地域に近接している拠点であることを把握しました。

3事業における依存・インパクトとリスク・機会の詳細検討

- Evaluate

- Assess

- Prepare

自然関連の依存・インパクトが重要と特定した10事業のうち、優先地域の評価を踏まえ以下3つの事業を対象に、LEAPアプローチ分析を参考にした重要な依存・インパクト、リスク・機会を分析しました。

|

|

|

|

金属資源の開発・採掘及び海水淡水化

TNFDのセクターガイダンス、対象事業の環境影響評価報告書等を中心に調査を行った結果、特に重要な自然への依存・インパクト及びリスク・機会は、以下の表のとおりです。

依存

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

プロジェクトの段階 |

生態系サービス |

カテゴリー |

依存の説明 |

|---|---|---|---|

| 鉱山・関連設備の建設から操業 | 調整・維持サービス | 気候調整、土壌・堆積物保持 | 風水害・土砂災害など、建設や開発、操業における気候関連の災害緩和 |

| 鉱山の操業 | 供給サービス | 水資源 | 採掘・開発、鉱物の抽出や加工における水資源の利用 |

| 海水淡水化の操業 | 調整・維持サービス | 汚染の浄化 | 大気循環、水循環による環境負荷物質や濃縮海水の拡散/浄化 |

インパクト

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

プロジェクトの段階 |

インパクトドライバー |

インパクトの方向*1 |

インパクトの内容 |

|---|---|---|---|

| 鉱山・関連設備の建設・操業・原状復帰 | 土地利用変化 |

|

鉱山や周辺関連施設の開発・建設、鉱山の操業での土地改変・占有による、生息地・生物種や、史跡等の文化的サービスへの影響/掘削等による土壌の劣化*2 |

|

|

リハビリ・植栽等による自然回復 | ||

| 鉱山の操業 | 水資源の使用 |

|

採掘・開発、鉱物の抽出や加工における水資源利用 |

| 汚染 |

|

操業に伴う運搬・採掘等の重機使用による環境負荷物質の排出や排水に伴う生物種や地域コミュニティへの影響 | |

| 海水淡水化の操業 | 水資源の使用 |

|

淡水資源の使用量の低減、水資源へのインパクトの緩和 |

*1 ネガティブなインパクトを緩和する場合またはポジティブなインパクトを創出する場合を右上矢印 ![]() ネガティブなインパクトが増大する場合を右下矢印

ネガティブなインパクトが増大する場合を右下矢印 ![]() 表記としています。

表記としています。

*2 開発に先立ち、環境担当当局の許認可を得る必要があり、インパクトの極小化や遺跡保護等対策を十分に言及・承認を得て、当局との会話を通じた対応を実施しながら事業を進めています。

リスク・機会

|

リスク・機会の分類 |

リスクと機会の内容 |

|

|---|---|---|

| 物理リスク | 急性・慢性 | 水資源の供給量の低下による操業への影響(鉱山) 風水害、土砂災害の発生による建設や操業への影響(鉱山・海水淡水化) |

| 移行リスク | 評判・賠償責任 | 環境負荷物質排出による損害賠償等の発生(鉱山) 開発や操業に伴う土地改変など動植物や景観・文化的サービス等への悪影響、大気への環境負荷物質排出や水資源の消費に対する批判(鉱山) |

| 政策・市場 | 規制強化による水資源の利用コストの増加(鉱山) | |

| 機会 | 製品・サービス 市場 |

事業による水資源・植生・動物等へのインパクト緩和及び事業拡大(鉱業での取水制限対応、農業事業等における事業機会拡大の可能性)(海水淡水化) |

依存・インパクト分析を踏まえ、自然関連のリスク・機会をリスト化し、TNFDが提示する類型に基づいて整理しました。上表はその一部ですが、鉱山の開発や操業における水資源へのインパクトや、土地改変・利用などの生態系へのインパクトが重要であることが分かりました。一方で、海水淡水化事業は水資源へのネガティブなインパクトを緩和しており、当社は、海水淡水化事業を通じ、銅鉱山開発事業における水資源へのインパクトの緩和に貢献しています。

この分析で得られた結果や、TNFDが提示する自然関連の指標などを整理・評価しながらさらに取組みを進め、また投資先とのエンゲージメント等に活用します。加えて、海水淡水化事業のように特定のネガティブインパクトの低減に資する事業は、自然資本を機会とする事業と位置づけ、環境・社会的な影響に留意しながら、取組みを進めていきます。

農薬・農業資材

農作物生産のバリューチェーンに関して、TNFDのセクターガイダンスやSASBスタンダード、GRIスタンダードなどの文献を確認しながら、依存・インパクト及びリスク・機会を確認しました。ヒートマップによる検討の結果、農作物生産のバリューチェーンはさまざまな生態系サービスへの依存度が高いと考えられることから、自然へのネガティブなインパクトの緩和・ポジティブなインパクトの創出ができる「農薬・農業資材事業」に焦点を当て、事業機会につなげることを目的に分析しました。また、農薬・農業資材事業で当社が提供するソリューションごとに、自然へのインパクトを整理した結果、重要な依存・インパクト、リスク・機会は、以下の表のとおりです。

依存

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

| 事業 | 生態系サービス | カテゴリー | 依存の内容 |

|---|---|---|---|

| 慣行農業 | 供給サービス | 水資源 | 表流水や地下水等の水資源の利用 |

| 調整・維持サービス | 花粉媒介 | 昆虫による花粉媒介 | |

| 水質の維持/水流調整 | 水源涵養などの水循環の維持、水質の維持 | ||

| 土壌調整 | 微生物による土壌の質調整 | ||

| 気候調整/洪水・暴風雨の緩和/土壌・堆積物保持 | 生産に適した安定的な気候や環境の維持、災害緩和 | ||

| 病害虫のコントロール | 作物の病気や害虫のコントロール |

インパクト

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

事業 |

インパクトドライバー |

インパクトの方向* |

インパクト |

|---|---|---|---|

| 慣行農業 | 土地利用 |

|

開墾、作物生産や付随する活動での土地利用、土壌の圧縮等による陸域生態系の改変・悪影響、自然生態系の転換や生息地の変化 |

| 水使用 |

|

生産や灌漑のための地下水・表流水の利用 | |

| 気候変動 |

|

農地転換や耕起・耕作、肥料・農薬等によるGHG排出 | |

| 汚染 |

|

農薬や肥料の過剰使用に伴う大気・土壌・水質のへの影響 |

|

事業 |

インパクトドライバー |

インパクトの方向* |

インパクト |

関連する当社のソリューション・事業 |

|---|---|---|---|---|

| 農業資材 | 土地利用 気候変動 |

|

生産性向上による土地利用の削減 農地転換や耕起・耕作に伴うGHG排出の削減 |

農業資材事業全般(農薬、肥料、野菜種子、バイオスティミュラント、生物農薬、点滴灌漑、植物工場、再生農業等) |

| 水使用 |

|

新たなソリューションの提供による、水資源の必要量や依存度の低減 | 野菜種子事業、バイオスティミュラント、点滴灌漑、植物工場、再生農業 | |

| 汚染 |

|

営農指導による肥料・農薬の適切な使用の促進、より毒性の低い農薬展開、バイオスティミュラントや植物工場などのソリューション提供による大気・土壌・水質への影響低減 | 農業資材事業全般 | |

|

|

農薬や肥料の過剰な使用に伴う大気・土壌・水質への影響 | 化学肥料、化学農薬 |

*慣行農業における自然の状態をベースラインとして、ネガティブなインパクトを緩和する場合またはポジティブなインパクトを創出する場合を右上矢印 ![]() ネガティブなインパクトが増大する場合を右下矢印

ネガティブなインパクトが増大する場合を右下矢印 ![]() 表記としています。

表記としています。

また、地域性を踏まえた検討として、グローバルでの作物別生産地の分布と、水ストレスや栄養素の過剰度合いなどの自然に関するデータを基に、どのような国でネガティブなインパクトが特に高いかを評価しました。ネガティブなインパクトが高いと評価された国では、特に、当社の農薬・農業資材事業によるネガティブなインパクトの緩和・ポジティブなインパクトの増加による貢献余地が高いと整理でき、自然資本を機会とする事業検討をする際の分析手法としても活用するなど、さまざまな機会を事業戦略策定において考慮しなければならない重要な要素の一つと捉えています。

リスク・機会

依存・インパクトの評価では、農薬・農業資材事業の下流領域について、自然への依存・インパクトを整理しました。特にインパクトの観点では、水資源必要量の低減や農地転換によるGHG排出の削減(土壌への炭素貯留等)などさまざまなネガティブなインパクトの緩和・ポジティブなインパクトの増加がありました。このような事業も自然資本に関する機会事業として位置づけられ、政策や市場面の変化により需要が増加し、事業機会が拡大する可能性があることを確認しました。

これらの検討を踏まえ、事業のバリューチェーン上におけるさまざまな自然に対するネガティブなインパクトの緩和及びポジティブなインパクトの増加の2つを自然資本の機会の類型として整理し、このような機会が潜在市場として広がっていることを確認しました。具体的なビジネスの事例として、水資源や生態系への依存・インパクト低減に貢献する、植物工場事業や再生農業事業、バイオスティミュラントや生物農薬などのソリューション事業を推進しています。このように自然へのネガティブなインパクトを緩和する、もしくはポジティブなインパクトを増加させるような事業を引き続き推進し、自然資本の観点で事業ポートフォリオの良質化につなげていきます。

「三井物産の森」における取組み

当社は、全国76か所に、合計約45,000ヘクタールの「三井物産の森」を保有しており、自然資本の価値を高める持続可能な森林経営を実現しています。

そこで、「三井物産の森」の一つである石井山林(北海道帯広地区)を対象とし、TNFDが推奨するLEAPアプローチによる分析を2024年2月に実施しました。分析の結果、石井山林において当社が実施している管理を継続したケースが、その他の方法で山林を管理するケースと比べて、生物多様性を保全する観点や、森林の持つ公益的価値(炭素貯留効果、土壌流出抑制効果及び水源涵養効果)を発揮する観点で、ポジティブなインパクトを持つことが分かりました。当社は、引き続き「三井物産の森」において、生物多様性の保全や森林の持つ公益的価値を高めるために、持続可能な森林経営を継続していきます。

30by30*への貢献(自然共生サイト)

「三井物産の森」のうち、2024年3月期には京都/清滝山林、2025年3月期には山形/金目山林が環境省の「自然共生サイト」に登録されました。また当社の助成先であるNPO法人アサザ基金と2007年より協働し、茨城県牛久市の荒廃した谷津田地区を無農薬による米作りなどを通じて再生する「谷津田再生プロジェクト」を実施、延べ3,500人を超える当社社員とその家族が参加し、自然循環の大切さを実感できる取組みとなっています。この長年にわたる里山の再生と生物多様性の保全活動が認められ、谷津田も2025年3月期に「自然共生サイト」に認定されました。2025年からは、「自然共生サイト」の活動の一環として、生物モニタリング体験を当社社員参加プログラムに組み入れ、生物多様性の変化や自然環境の回復状況を参加者自身が継続的に観察・記録することで、自然再生活動の進捗を可視化していく予定です。このような活動を通して、社員の自然資本を含む各種環境課題への理解を深め、持続可能な地域づくりへの貢献を進めるとともに国際目標である30by30にも貢献していきます。

*2030年までに世界の陸地と海のそれぞれ30%を保全・保護することを目指す自然資本に関わる国際目標であり、2022年12月に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」においても重要施策の一つと位置づけられています。

リスクとインパクト管理

リスクマネジメント

当社では、全社リスクを横断的に見て、重要なリスクを特定するとともに、リスクを回避するための諸施策やコントロールするためのさまざまな取組みを行っています。その体制として、経営会議及びその諮問機関であるポートフォリオ管理委員会を核として、全社一元的にリスクを管理する統合リスク管理体制を構築しています。統合リスク管理体制においては、事務局を務めるコーポレートスタッフ部門担当部署が全社的観点でリスクを統括します。当社が想定する重要なリスクには気候変動によるリスク、コンプライアンスに関するリスク、感染症・自然災害・テロ等に係るリスク等、環境・社会・ガバナンスに関連するものも含まれます。また経営会議の下部組織であるサステナビリティ委員会が、自然資本に関わる経営の基本方針、事業活動やコーポレートの方針・戦略の企画・立案・提言を行っています。

当社のリスク管理体制の詳細は、以下ページをご参照ください。

自然資本観点での環境・社会リスク審査機能の拡充

当社は、LEAPアプローチ分析を踏まえた自然関連課題の分析の結果を踏まえ、従来から実施している新規投融資案件の環境・社会リスク審査プロセスに、自然資本観点での基準を追加し、審査体制を強化しました。具体的には、LEAPアプローチ分析を通じて得た指標の結果を審査項目に加え、リスクと機会の審査において、自然関連の依存やインパクトの評価を行っています。また、事業形成・審査のために、水リスク(水ストレス等)・生物多様性(保護地域との関係等)の観点から重要度の高い地域をデータベース化、水・生物多様性リスクマップを作成し自然資本のリスク分析を行っています。

測定指標とターゲット

当社は自然資本に関連する目標として下記を掲げています。今後、TNFD提言に沿った取組みを進め、自然関連の依存・インパクト、リスク・機会の分析を踏まえた測定指標やターゲットの設定を検討していきます。

目標

生物多様性の構成要素の持続可能な利用

- 天然ゴム、パーム油、木材、紙製品の調達において森林破壊ゼロを目指す。

- 2030年までにRSPO認証を含む持続可能なパーム油の調達を100%に引き上げる。

生物多様性の保全

- 社有林「三井物産の森」のうち、生物多様性保護林(社有林の約10%)及びその他特定したエリアにおいて、生態系モニタリングの定期実施等を通じ、生物多様性保護を意識した維持・管理を行う。

- TNFD Forumや30by30アライアンス等、生物多様性の保全につながる社会的なイニシアティブへの積極的な参加を通じて生物多様性の保全に関する国内外の枠組みづくりに貢献する。

水資源の保全及び水リスクの特定

- 事業に関連する水資源の保全及び水リスクの特定と対応策の検討。

- 新規事業参画や拡張、並びに事業撤退に際して、サステナビリティデューデリジェンスチェックリストを活用し、水関連項目について事前にリスク評価を実施する。水ストレス地域での飲料・農業・鉱山等、水資源が特に重要な事業・投資案件では、リスクの事前把握に努める。

水使用量の削減及び利用効率改善

- 単体のうち本店、国内支社・支店等における水使用量を前期使用量以下に削減し、水の利用効率を改善する。

環境汚染の未然防止

-

新規事業:

- サステナビリティデューデリジェンスチェックリストや事業別環境・社会リスクヒートマップを活用し、事業ごとに影響評価を実施する。

-

既存事業:

- 単体:国際規格ISO14001に基づき管理する。

- 連結子会社:業種、環境・生態系への影響等の観点から重点管理子会社を抽出し、国際規格ISO14001の取得または同等の規格に基づく環境マネジメントシステムの構築及び運用を求めることにより、確実な管理体制の構築を進める。

環境関連法規の遵守

- 環境関連法規の遵守に対する理解深化と遵守徹底を図る。

啓発活動の推進

- 定期的なセミナー、環境法令研修を通じ、環境問題に対する役職員の意識向上に努める。

資源の節減、資源循環推進

- 単体のうち本店、関西支社における廃棄物のリサイクル率を2030年3月期までに90%以上にする。

- 単体のうち本店、国内支社・支店における紙資源使用量を2030年3月期までに原単位で2020年3月期対比50%以下にする。

取組み

生物多様性に関する取組み

森林資源事業における取組み

紙の原料となるウッドチップの安定供給を目的に、事業パートナーと共に、豪州・チリで展開している植林事業(2025年3月末現在、合計約13,000ha)では、責任ある森林資源管理を行うとともに、生物多様性に配慮した取組みを展開し、国際森林認証を取得しています。また、植林事業においてはGHG削減効果の増加が見込める樹種への転換を通じた排出権創出事業を推進しています。

また、当社は世界最大規模の森林アセットマネジメント事業者であり、森林資産総額117億豪ドル(2024年12月時点)の管理・運用を受託する森林アセットマネジメント事業者のNew Forests Pty Ltd.に出資参画しています。New Forestsはサーキュラーエコノミーや地域社会との共生を重視した森林資源投資と管理を行うことにより、投資家向けの長期・安定的な投資リターンの提供と持続可能な未来の実現をビジョンとしており、当社はNew Forestsと共に社会の持続可能な発展に向けた取組みを拡大していきます。

農場の植生回復を通じたカーボンクレジットの創出・販売事業における取組み

当社は、オーストラリアの農場における植生回復を通じてカーボンクレジットの創出・販売を手がけるClimate Friendlyに出資参画しています。

Climate Friendlyはオーストラリアにおける土地利用を通じたGHG(温室効果ガス)削減事業を手がけています。再生した農場が大気中のCO2を吸着し、そのGHG削減分を排出権として販売し、2020年までに2,000万トンのGHG削減を達成済みで、2025年までに1億トンの削減を目指す同国最大規模の排出権デベロッパーです。また、同社が手掛ける植生回復事業は、大気中のCO2吸収・固着のみならず、生態系や生物多様性の保護、土壌改善等の副次的効果が見込め、同国政府のGHG削減目標達成において重要な役割を担います。

また、民間企業による排出削減のための排出権需要も増加しており、引き続き需要は堅調に伸びると予想されます。オーストラリアは当社が多岐にわたり事業を展開しており、当社関係会社における事業においても重要取組国であり、グループ会社からのGHG排出削減機会の創出にも積極的に取り組みます。

適切な森林管理を通した森林由来J-クレジットの創出・活用事業

当社は気候変動の産業的解決を目指す取組みの一環として、国内における適切な森林管理によるJ-クレジット(森林J-クレジット)創出・販売事業に取り組んでいます。航空測量や衛星データの活用による大規模な森林J-クレジット創出を可能とすべく2019年より制度改定への働きかけを実施し、日本全国に約45,000ヘクタールを有する当社社有林を皮切りに、事業化に着手しました。現在ではおかやまの森整備公社をはじめとする複数の林業公社・地方自治体との共同創出事業を推進しています。当社は約500万トン-CO2(プロジェクト期間累計)の森林J-クレジットのプロジェクト登録を完了しており、これは2024年6月時点で登録済みの2050年度までの森林J-クレジット認証見込み総量の約6割のシェアに相当します。2023年より順次クレジット認証・発行の上、販売活動を開始しています。省エネ機器や再エネ導入等自社でのGHG削減努力の結果どうしても削減できない排出量に対するオフセットニーズを満たしカーボンニュートラル目標を達成する手段として、GHG排出企業に対して本J-クレジットを提供するだけではなく、本J-クレジット収益を適切な森林管理に活用することで、地域の森林資源の保護による森林の多面的価値向上、林業経営の活性化による森林経営課題の解決や地域経済活性化に資することを目指して、今後も積極的にクレジットの創出・販売活動に取り組みます。

社有林「三井物産の森」経営・管理における取組み

三井物産と三井物産フォレストは国際的な森林認証を取得しています。

森林認証は第三者が適切に管理されている森林を認証するFM認証(Forest Management)と、認証山林で生産された木材が製品として完成するまで適切に流通されているかを認証するCoC認証(Chain of Custody)で構成されており、三井物産がFM認証を、三井物産フォレストがCoC認証を取得しています。

三井物産の森を管理する三井物産フォレストは、国際的な基準に基づいた管理計画を策定、実行し、持続可能な森林管理に携わっています。また、その山林から生産する丸太等は、CoC認証を取得している三井物産フォレストが取扱うことで、森林認証のチェーンをつないでいます。

三井物産フォレストが実践している特徴的な管理方法は、山林の地形や樹種等さまざまな特徴を捉えて管理方法を分ける「ゾーニング」です。「ゾーニング」には「循環林」「天然生林」「生物多様性保護林」等があり、それぞれの管理方針に基づき適切な森林管理を行っています。特に「生物多様性保護林」では保護価値の高い森林を選定、「特別保護林」「水土保護林」「環境的保護林」「文化的保護林」の4種類に分類し生物多様性に配慮した管理、施業を行っています。

環境負荷の低い生物農薬を通じた持続可能な農業に貢献

連結子会社の米国Certis Biologicals(以下、Certis Bio)は、生物農薬の製造販売事業を行っています。生物農薬とは、病害虫・雑草の防除に利用される微生物、天敵、寄生昆虫、植物抽出物等を製品化したもので、病害虫や雑草が発生しづらい環境を整え、被害の発生を抑える製品です。

環境汚染や食の安全、社会的受容性が社会課題となっている現代では、人体や生態系に影響を及ぼす恐れがあるとして、化学農薬への規制が強化され、より安全性の高い手法が要請されています。しかし、Certis Bioは化学農薬をゼロにすべきだと考えているわけではありません。生物農薬は人や家畜の健康被害や、環境、生物多様性への負荷を低減しながら防除効果を上げることができますが、残効性が低く、散布時期の見極めが難しい等の短所があります。一方で、化学農薬は過剰に使用すると生物多様性が失われ、病原菌や病原虫が発生しやすい環境になってしまいますが、適切に使用することで迅速に効果が出るだけでなく、比較的取扱いが容易で、生物農薬の短所を補ってくれます。そのため、生物農薬と化学農薬、両方を上手に使い分ける総合的病害虫・雑草管理(Integrated Pest Management=IPM)が重要であり、当社は農薬販売事業での営農指導等を通じてIPMを推進することで、生産性が高く、持続可能な農業システムの構築に貢献していきます。

再生農業事業への出資参画

当社は、2023年10月、米国を拠点としてグローバルに再生農業案件の組成から設計、運営まで一貫して手がけるRRG Nature Based Solutions(以下、RRG NBS)に出資参画しました。

近年、農業における気候変動対策や生態系や水資源の保全により自然と調和し、自然環境を再生することで農業の持続性や生産性/収益性の向上に寄与する再生農業*が注目されています。特に大手食品・飲料メーカー等は環境負荷低減と共に将来の原料安定確保に向けて原料を再生農業由来に切り替える方針を打ち出す動きが出てきています。当社はRRG NBSへの出資を通じてこれまで蓄積してきた農業資材事業に加えて再生農業への転換に向けた新たなソリューション提供につなげます。そして持続可能な農業の仕組みを構築し、世界の食料生産の安定化と水資源や自然資本の保全へ貢献します。

*土壌の修復、改善を通じて、水資源や生態系を含めた自然環境の回復を目指す農業。リジェネラティブ農業(環境再生型農業)とも呼ばれる。

水資源に関する取組み

水力発電事業における取組み

ブラジル北部マデイラ川に位置するJirau水力発電事業では、豊かな生物多様性を誇るアマゾン川流域のため、地域社会やNGO等の関心も高く、環境に最大限配慮し事業を運営しています。推進している環境プログラムでは、周辺環境や住民へのあらゆる影響を事前に調査の上、周辺住環境を改善すべく、病院、学校、新しい住居を整備するとともに、魚類・哺乳類を含む動植物の保護等を実施しています。

日本におけるサーモン陸上養殖事業における取組み

サーモン類の世界消費量は年々増加しており、世界市場規模は海面養殖魚類のトップ3に入る一方で、餌の食べ残しや排せつ物による水質汚染が問題になっており、また養殖場の拡大余地は少なくなっています。こうした状況を受け、連結子会社のFRDジャパンでは、保有する高度な生物濾過技術により、外部より海水を引かず、水を閉鎖的に循環させながら魚を飼育できる独自開発の陸上養殖システムを構築し、海洋への環境負荷を最小限に抑えながら持続可能な水産業を実現すべく、サーモントラウトの陸上養殖事業に取り組んでいます。2018年から千葉県木更津市のパイロットプラントを稼働させ、「おかそだち」のブランド名で養殖したサーモントラウトを販売しています。また、2023年には、年間3,500トン規模を生産する商業プラントの建設を開始しました。当社は本事業を通じ、海洋汚染を極力防ぎ、持続可能な水産物の生産・供給に貢献していきます。

チリのサーモン事業における取組み

持分法適用会社であるチリのサーモン養殖・加工・販売会社Multi Xでは生物多様性への配慮として、海上養殖ネット破損箇所からサーモンが逃げ、野生化し周辺の海洋生態系に影響を及ぼすのを防ぐため、定期的にゲージの状態を確認し、ここ数年ゲージからの逸失はゼロとなっています。また、アシカ科海生動物等による設備の破損、原魚の食害、脱走・野生化を防ぐため、ネットの二重化等の対策を施しています。その他にも、遠隔操作式自動給餌システムを導入することで、海面下から最適な給餌量のモニタリングを行い、海底への餌の堆積を最小化する取組みを行い生態系に十分配慮した養殖活動を行っています。

船舶事業における取組み

船舶による貨物輸送時に必要となるバラスト水に含まれる海洋生物の越境移動による、海洋生態系への悪影響を与えることを避けるため、国際海事機関(IMO)の「バラスト水管理条約」に対応し、船舶へのバラスト水処理装置の設置の採用を推進しています。

天日塩製造・販売事業における取組み

連結子会社のShark Bay Salt Pty.は、世界遺産に登録されている西オーストラリア州のシャーク湾に塩田を所有して天日塩を製造・販売しており、地域の生態系改善を積極的に推進しています。「自然との共生」を念頭に、塩田内の陸地環境やマングローブ生態系、周辺海水を継続的にモニタリングし、同社の事業が絶滅危惧種のジュゴン等地域の生態系に影響を与えることがないよう配慮して操業(結果として同地域では生物の個体数は安定)、またシャーク湾におけるイルカの生態研究活動を支援しています。

水ストレス地域における取水量

当社は、国際環境NGOの世界資源研究所(WRI)が開発した、Aqueduct(世界各地域の水リスクマップ)を用いて水ストレス地域の国別高リスクランキングの対象となっている189カ国中、水ストレスレベルが著しく高リスク(17カ国)、高リスク(27カ国)に分類される47カ国を水ストレス地域として特定しました。2025年3月期、特定した水ストレス地域のうち、当社が事業を展開しているメキシコ、チリ、ポルトガル、イタリア、ベルギー、オマーン、インド、タイ、ペルーにおける取水量調査の結果は以下のとおりです。

(注1)データは当該事業の現場サイトが含まれる場合と、事業会社の本社(親会社/SPC)所在地のみの場合あり。

(注2)集計範囲:一部の連結子会社(含む、Un-incorporated Joint Venture)

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

2023年3月期 |

2024年3月期 |

2025年3月期 |

||

|---|---|---|---|---|

| 高リスク(40-80%) | 拠点数 |

8 |

10 |

13 |

| 取水量(千m3) |

132 |

1,499 |

2,775 |

|

| 著しく高リスク(>80%) | 拠点数 |

4 |

7 |

8 |

| 取水量(千m3) |

1,016 |

1,141 |

1,133 |

水ストレス地域における取組み

チリの銅鉱山向け海水淡水化・揚水事業

チリは世界の銅生産量の約3割を占めています。銅鉱山の操業には多量に水を使用することもあり、また特に鉱山の集中するチリ北部では地域全体として水資源不足への懸念が高まっており、水ストレスの高い地域です。当社はスペインACSグループ傘下Dragadosとの折半出資で保有するCaitanを通じ、大手鉱物資源会社BHPの100%子会社でスペンス鉱山の開発を行うMinera Spence向け海水淡水化・揚水サービスの運営事業に参画しています。Caitanがチリ北部アントフォガスタ州に海水淡水化プラント及び約150㎞の揚水設備を建設・保有・操業し、銅鉱山を操業するMinera Spenceに2023年より20年間にわたり淡水供給を行う事業です。今後も海水淡水化需要は年率5%強で需要が伸長すると見込まれています。成長著しいチリの水インフラ需要を取り込み、関連インフラの更なる整備を通じて同国の発展に貢献するとともに、事業を通じて水不足の課題を解決していきます。

上下水インフラ事業

(2025年3月末現在)

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

種類 |

国 |

単位 |

処理能力(総容量) |

|---|---|---|---|

| 上水供給事業 | タイ |

千m3/日 |

1,028 |

| 上水供給事業 | メキシコ |

千m3/日 |

130 |

| 下水処理事業 | メキシコ(4件) |

千m3/日 |

4,018 |

| 銅鉱山向け海水淡水化・揚水事業 | チリ |

千m3/日 |

90 |

水使用量の削減及び利用効率改善の取組み

シェールガス・シェールオイル採掘時の水利用率改善の取組み

当社は、連結子会社を通じ、米国でシェールガス・シェールオイル開発・生産プロジェクトを推進し、水圧破砕による採掘を行っていますが、水圧破砕に使用する水(フラッキング水)の適切な利用(一部排水の再利用を含む)・管理・廃棄を進めることで水資源への配慮に努めています。

銅事業における水利用率改善の取組み

当社は、チリにおいて、銅鉱山事業を行っています。チリは水ストレスレベルが高リスクに該当する地域ですが、多量の水が必要になる事業であるため、各鉱山の操業プロセスにおいて水使用効率を最大化すべく技術導入を推進し、新規取水量の削減を図る取組みを行っています。

Anglo American、Codelco及び三菱商事株式会社と共に推進するLos Bronces銅鉱山事業(チリ中部首都州に所在)においては、廃滓からの水分抽出・再利用を行う取組み等により、2023年における水の再利用率は90%に達しました。また、2026年から毎秒500リットルの海水を淡水化しLos Bronces鉱山に供給する契約をAguas Pacifico社と締結、同鉱山の水使用量の45%以上を賄うほか、水源の減少に直面する約4万人の地域住民に水を供給する予定です。さらには、海水淡水化使用の拡大、第三者から調達した産業排水や処理済下水の利活用等の施策も検討しています。今後また、同じくAnglo American及びGlencoreをパートナーとする生産量規模世界第2位であるCollahuasi銅鉱山(チリ北部タラパカ州に所在)においても、2023年は79%の水再利用率を達成。今後、尾鉱からの水再利用率向上を目指すほか、海水淡水化プラントの建設、2026年からの運用を計画しています。当社は水資源の配慮に努めながら、パートナーと協同し、事業を通じて同国の発展に貢献していきます。

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

2022年 |

2023年 |

2024年 |

||

|---|---|---|---|---|

| Los Bronces鉱山* | 水再利用率(%) |

88% |

90% |

92% |

| Collahuasi鉱山 | 水再利用率(%) |

80% |

79% |

81% |

*Los Bronces鉱山においては外部からの廃滓水調達、処理済下水等も含めた合算(Recycle+Reuse)。

事業における取水量

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

対象範囲 |

単位 |

2022年 |

2023年 |

2024年 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Los Bronces鉱山 | 銅精鉱処理プラントで処理された1トンの鉱石あたり取水量 |

m3/t |

0.60 |

0.58 |

0.58 |

| Collahuasi鉱山 | 銅精鉱処理プラントで処理された1トンの鉱石あたり取水量 |

m3/t |

0.44 |

0.45 |

0.44 |

製糖業の取水量原単位

KASET PHOL SUGAR

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

|

単位(年間平均) |

2023年3月期 |

2024年3月期 |

2025年3月期 |

|---|---|---|---|---|

| 製糖1トンあたり(年間平均) |

m3/t |

1.1 |

5.4 |

6.0 |

畜産加工業の取水量原単位

プライフーズ

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

単位(年間平均) |

2023年3月期 |

2024年3月期 |

2025年3月期 |

|

|---|---|---|---|---|

| 鶏肉加工1トンあたり(年間平均) |

m3/t |

13.7 |

13.7 |

14.0 |

水使用量削減の取組み-オフィスにおける水の利用効率改善

当社本店ではトイレ洗浄水に排水をリサイクルした中水や雨水を使用し、水利用の節約に努めています。また、単体のうち本店、国内支社・支店等における水の使用量を、前期使用量以下に削減し、水の利用効率を改善することを目標に掲げています。

目標に対する進捗状況

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

|

目標 |

対象範囲 |

単位 |

2023年 |

2024年 |

2025年 |

目標達成状況・取組み状況 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単体のうち、本店、国内支社支店等における水の取水量を、前年使用量以下に削減する。 【目標値】 2023年3月期 ≦58 千m3 2024年3月期 ≦70 千m3 2025年3月期 ≦77 千m3 |

取水量 | 単体のうち本店、国内支社・支店等 |

千m3 |

70 |

77 |

83 |

前年度対比、従業員の出社率上昇に伴う増加。 定期的なセミナー、環境法令研修の実施を通じて、環境問題に対する役職員の意識向上に努めています。 |

NGO・NPOとの協働

水ストレス地域においてNPOを通じ安全な飲料水を提供する雨水のリユースシステム構築を支援

フィリピン・ボホール州の離島・中山間地域は、安全な飲料水を容易に入手できない、水ストレスの高い地域です。海岸沿いや離島の井戸は海水混じりで飲料には適さないため、離島の住民は海を渡って飲料水を購入しながら日常生活を送っており、飲料水確保のコストと時間が大きな負担となっています。この地域の住民が簡単に安全な飲料水を獲得できるよう、三井物産環境基金の助成案件の一つとして、特定非営利活動法人イカオ・アコによる、雨水を貯留・浄水する設備を提供する取組みを支援しています。地域に最適な規模のタンクを住民自身が設計・建設することで、地域での維持管理が可能になり、持続可能な飲料水供給システムが構築されています。当該プロジェクトを通じ、当社は水ストレス地域における課題解消に貢献しています。

水関連リスクに関連するコスト

単体のうち本店における水リサイクル費用:4.9百万円(2025年3月期)

水資源関連の環境関連法規の遵守

2025年3月期は、当社及び連結子会社で環境事故はありませんでした。

汚染防止に関する取組み

資源の節減、資源循環推進

- 単体のうち本店、関西支社における廃棄物のリサイクル率を2030年3月期までに90%以上にする。

- 単体のうち本店、国内支社・支店における紙資源使用量を2030年3月期までに原単位で2020年3月期対比50%以下にする。

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

| 目標 | 対象範囲 |

単位 |

2023年 3月期 |

2024年 3月期 |

2025年 3月期 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 廃棄物のリサイクル率を2030年3月期までに90%以上にする。 | 廃棄物のリサイクル率 | 単体のうち本店、関西支社 |

% |

91.6 | 91.2 | 91.4 |

| 紙資源使用量を2030年3月期までに原単位で2020年3月期対比50%以下にする。 2020年3月期:7.18 目標値:3.59 |

紙資源使用量原単位 | 単体のうち本店、国内支社・支店の従業員一人あたりの年間紙使用量 |

千枚(A4換算)/人 |

3.00 | 2.63 | 2.08 |

大気汚染防止・削減の取組み

- 連結子会社の三井物産プラスチックでは、トラック・バスの排気ガスに含まれる窒素酸化物(NOx)を無害の水と窒素に分解する「AdBlue®」販売元として、日本全国に物流拠点・インフラを構築・拡充し、排気ガス無害化に貢献しています。

- 船舶トレーディング・保有事業においてはエネルギートランジションに資する低炭素燃料船舶の発注増等を通じ、世代交替を推進することで、大気汚染削減に取り組んでいます。

水質汚染防止・削減の取組み

出資先鉱山(鉄鉱石、銅、原料炭)では鉱業用水を適切に処理し、鉱区及び周辺水質のモニタリングや管理に加え、循環利用最大化を通じた排水量の最小化等を実施しています。

化学品事業における取組み

化学品事業に関する化学物質安全管理

化学品セグメントでは、人々の安全と健康を守り、水・土壌・大気や動植物の生態系といった地球環境を守るため、化学物質管理を安全保障貿易管理と並ぶ重要なトレード・コンプライアンスと位置づけています。医薬品や食料品といった周辺事業領域の法令も視野に入れつつ、ますます強化される国内外の規制動向を周知すべく化学物質管理に係る法令情報のアップデートを行います。また、各事業部の個別案件については、有害物質の排出への対応含め、環境への影響を事前に検討し、十分な対策を講じた上で新規事業を推進しています。

化学品管理に関する規制への対応及び化学物質の安全管理に対する自主的取組み

化学物質は、人体や環境に対して危険性や有害性を持つ場合があります。そのため、化学品セグメントでは、化学物質審査規制法(化審法)、労働安全衛生法(安衛法)、化学物質排出把握管理促進法(化管法)、毒物及び劇物取締法(毒劇法)、消防法等、多岐にわたる環境マネジメントシステム特定法令を遵守しています。さらに、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)を使用し、すべての化学物質の包括的な特定を行い、全サプライヤーからの原材料を評価し、米国の環境保護庁(EPA)や欧州連合(EU)のREACH等の海外政府機関に登録する必要があるかどうかなどを把握した上で、必要に応じた対応を行っています。

すべての法規制の登録と使用を開示しています。また、当社は管理運用手順書を社内規定として作成し、各法令の規定に基づき、サプライチェーン上ですべての化学物質の危険有害性情報をSafety Data Sheet(SDS)の交付によって通知し、ラベルに表示し、適切に伝達しています。

なお、化学品セグメントでは連結子会社すべての生産拠点において品質・安全マネジメントに関連する認証(例:ISO9001)を取得しています。

段階的に廃止する計画が定められている化学物質の範囲

化学品事業において、「段階的に廃止する必要がある化学物質」を規制に先立ち、段階的に廃止しており、すでに取扱いはありません。

具体的な活動の一例として、2018年改正オゾン層保護法(代替フロンHFCの製造・輸入数量削減に向けた数量割り当ての改正)の施行直前に、当社が参画する一般社団法人日本化学品輸出入協会の貿易管理委員会(化学品の輸出入金額が多い企業が対象)において、同法を所轄する経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室との同法改正に関する事前協議に参加する等、化学品業界における「段階的に廃止する必要がある化学物質の取扱いに関する行動指針」の策定に貢献しています。

化学品への懸念物質の代替品導入実績

当社及び連結子会社において、懸念物質の代替品を導入した実績はありません。

化学品事業法令遵守の徹底のための社内研修の実施

化学物資の危険性並びに有害性の評価は、当社を含めた化学物質を取り扱うすべての事業者が負う社会的責任であり、取り扱うすべての製品と原料は、その評価の対象となります。製造業ではない輸入者が国内市場で流通させる化学品に対して負う責任は、化学品製造者が負う責任とまったく同じという認識を当社も保持しています。

化学品を取り扱う単体及び連結子会社すべてを対象に、化学物質管理に係る法令研修並びに、廃棄物の適正管理を行うための廃掃法研修を定期的に実施しています。隔月で実施する研修においては、化学品の輸入事業者として、取扱商品の危険有害性情報をサプライチェーン上において適切に伝達することの必要性を説き、適正な化学物質管理の重要性の周知に努めており、毎回多くの関係者が自発的に受講しています。このように、頻繁に開催している社内化学品業法研修等を通じて、化学物質の危険性と有害性の評価、並びにその適正な通知と表示について社内浸透を図っていきます。

環境法令研修

グローバル・グループでの環境への取組みを加速させるためには、当社及び関係会社役職員一人ひとりの環境意識の向上が不可欠です。当社では定期的なセミナー、環境法令研修の実施を通じて、環境問題に対する役職員の意識向上に努めています。

2025年3月期実施研修・セミナー等

|

タイトル |

受講人数 |

対象 |

|---|---|---|

| 環境法令研修 |

約140名 |

当社役職員 |

| 業法・特定環境研修 化学品事業法令・廃掃法等(7回) |

約1,400名 |

当社及び化学品セグメント傘下連結子会社役職員 |

廃棄物処理法への対応

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)を遵守し、物流事業において発生する産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の適切な処理を行うため、「産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関する業務フロー」及び「FAQ(Frequently Asked Questions)」を作成し、業者の選定、マニフェストの発行・管理等、適正処理に関する社内周知を行っています。

その他環境関連法規の遵守については以下リンク先をご参照ください。

ステークホルダーとの協働

イニシアティブへの参画

イニシアティブへの参画を通じた汚染防止や水資源を含む自然資本への取組みを推進、拡大させています。各イニシアティブへの参画においては当社の基本方針、取組みと合致しているか確認の上、参画を決定しています。