Environment

サーキュラーエコノミー

方針・基本的な考え方

自然資本等限りある資源の有効活用や環境負荷低減、またGHG削減の観点からもサーキュラーエコノミー(循環経済)を目指す動きがグローバルで加速しています。三井物産は、さまざまな製品の原料、資源の開発・加工・販売に加え、リサイクルを推進しています。サーキュラーエコノミーへの移行においては、廃棄物規制強化や原材料需要減少等のリスクと、サーキュラーエコノミーへの対応を進める取引先のニーズを捉えた新たなビジネス機会の両面で、当社事業に影響があると認識しています。

当社のマテリアリティの一つである「環境と共生する世界をつくる」に基づき、環境方針においては、資源・エネルギーの利用効率改善、廃棄物の削減に取り組むこと、また、サーキュラーエコノミー事業を通じて、経済成長と環境負荷低減の両立に努めることを掲げています。資源やエネルギーの投入量と廃棄物発生量を抑えつつ、資源循環の中で付加価値を生み出し、経済成長と環境負荷低減の両立を目指すサーキュラーエコノミー事業の取組みを推進していきます。

当社は、川上から川下に至るまでのすべてのバリューチェーンにおいて幅広い製品・サービスを取り扱い、ステークホルダーが抱える課題解決に取り組んでいます。当社事業を通じて培った知見やグローバルネットワークを活用し、バリューチェーン上のすべての段階において、当社が納入する製品から生じる副産物及び残渣の有効活用方法や、環境負荷の低い代替製品の提案並びにマテリアルデザインによる価値創造等を行い、サーキュラーエコノミーへの移行で生じる新たなビジネスチャンスの取り込みや既存事業の拡大を推進し、当社収益基盤の強化と企業価値向上につなげていきます。

サーキュラーエコノミーにおけるビジネスモデル

当社は、グローバルかつ幅広い産業にわたる事業知見をもとに、新たな事業を創り、育て、周辺事業に展げることで新たな事業群を形成し、事業ポートフォリオを絶え間なく変革しています。川上から川下までの幅広い事業を通じて培った知見、顧客やパートナーとのネットワークを活かし、サーキュラーエコノミーに向けた新しい製品デザインに適する資源・原料の提案、使い終わった資源の回収、当該資源の別の事業分野における再利用等、当社ならではの総合力を発揮することで、新たなビジネスモデルや新事業の創出を行います。

主なリスクと機会及びそれに対する戦略

当社は、川上から川下まで幅広い事業をさまざまな国・地域で展開しています。当社事業におけるサーキュラーエコノミーへの移行リスクを以下のとおり分析、特定しています。

| 法令・政策変更リスク |

|

|---|---|

| 技術リスク |

|

| 市場・販売リスク |

|

| レピュテーションリスク |

|

*使い捨てを基本に大量生産・大量消費・大量廃棄を行う等、調達、生産、消費、廃棄といった流れが一方向である線形経済システム("take-make-consume-throw away" pattern)に基づくビジネスモデル

また、各セグメントにおいて、内外経営環境を見極め、事業を取り巻くリスクと機会を特定し、それぞれに対する個別戦略を立てて取り組んでいます。

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

| セグメント | リスク | 機会 | 戦略 |

|---|---|---|---|

| 金属資源 |

|

|

|

| エネルギー |

|

|

|

| 機械・インフラ |

|

|

|

| 化学品 |

|

|

|

| 鉄鋼製品 |

|

|

|

| 生活産業 |

|

|

|

| 次世代・機能推進 | 特有リスクなし |

|

|

目標

事業でのセグメント目標

各セグメントでサーキュラーエコノミーへの移行に伴うリスクと機会の分析を進め、新たな事業創出を目指しています。

| セグメント | 目標 | 進捗 |

|---|---|---|

| 金属資源 |

|

|

| エネルギー |

|

|

| 機械・インフラ |

|

|

| 化学品 |

|

|

| 鉄鋼製品 |

|

|

| 生活産業 |

|

|

| 次世代・機能推進 |

|

|

体制・システム

サステナビリティ委員会

当社サステナビリティ経営の推進体制図やサステナビリティ委員会の活動に関する詳細はリンク先をご参照ください。

事業本部体制

複数の事業本部でサーキュラーエコノミーに関連する組織・タスクフォースが組成されており、各事業本部における外部環境分析やビジネス機会検討を行っています。各組織・タスクフォース等での分析結果や検討内容は適宜事業本部長や経営会議メンバーに報告しています。

| ベーシックマテリアルズ本部 | 2018年10月にサーキュラーエコノミー(CE)タスクフォース設置、2020年4月に本部長直轄のサーキュラーエコノミー推進チーム(CET)を組織化し、本部内CEハブ機能提供、及び具体的CE案件化への取組み開始。取組みの具体的な進展に合わせ、2023年4月よりプラスチック資源循環推進チームを分離、具体案件を追い掛けるオレフィン事業部配下の組織として独立。同時にCETの組織構成の組替えを実施(現状、専任:1名、兼務:3名)。本部内のサーキュラーエコノミー関連の対外窓口、新規ビジネス創出、及び本部横断取組みの支援、関連情報の発信等を行っている。 |

|---|---|

| パフォーマンスマテリアルズ本部 | 2021年6月に本部長直轄のサーキュラーエコノミー推進チーム(CET)を設置(専任:3名、兼任:6名)。本部内のサーキュラーエコノミー(CE)関連の新規ビジネスの創出・推進、及び本部・部を超える横断取組みの推進・支援、関連情報の発信等を行っている。 |

ステークホルダーとの協働

イニシアティブへの参画

イニシアティブへの参画を通じたサーキュラーエコノミーへの取組みを推進、拡大させています。各イニシアティブへの参画においては当社のサーキュラーエコノミーに対する基本方針、取組みと合致しているか確認の上、参画を決定しています。

取組み

各セグメントにおける取組み

金属資源

循環型社会に対応すべくリサイクル事業を一早く推進しています。連結子会社の三井物産メタルズでは、アルミ・銅・チタン等の各種非鉄スクラップや電化製品に含まれる廃基板等のリサイクルを推進、また、アルミ二次合金事業も強化し、リサイクル事業を拡大していきます。

当社が出資する総合リサイクラーSims Limitedでは、金属リサイクルのみならずデータセンターリサイクル事業等にも取り組んでいます。また、インドの大手金属リサイクル事業者MTC Business Private Ltd.へ出資参画を通じて、インドでの金属リサイクルにも取り組んでいます。

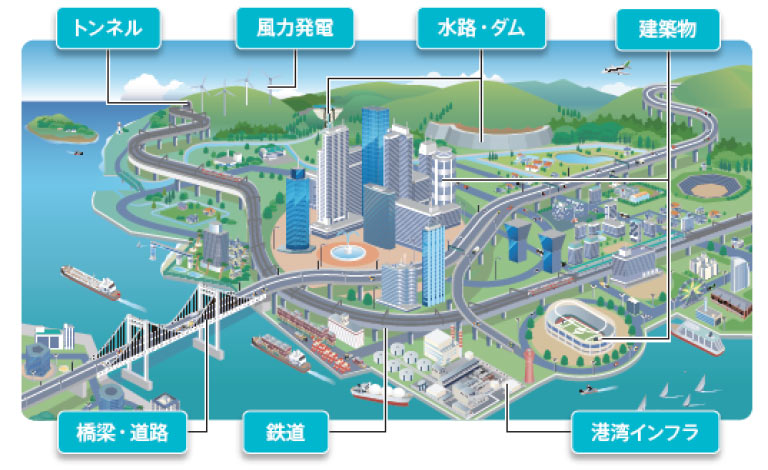

機械・インフラ

当社は、先進国同様に中南米でも「所有」から「使用」への流れが加速することが想定される中、チリの自動車オペレーティングリース・レンタカー業界最大手であるAutorentas del Pacifico SpAを傘下に持つInversiones Mittaに出資参画しています。Mitta社のチリ鉱山・エネルギー業界向けに高いシェアを持つ自動車オペレーティングリース事業(BtoB)と、歴史ある地場レンタカー事業(BtoC)の基盤を活かして、リース、レンタル、シェアリングのサービス事業を推進し、消費者サイドへのバリューチェーン拡大に努めます。また、当社は、米国の大型商用車オークション会社のTaylor & Martinに資本参加し、物流事業者の多様な車両ニーズに応えるとともに、車両の再流通を通じて、資源の有効活用及び廃棄物の削減、環境負荷の軽減に貢献しています。

化学品

ベーシックマテリアルズ本部では、ヴェオリア・ジャパン株式会社(以下、ヴェオリア)、株式会社セブン&アイ・ホールディングスと設立した株式会社サーキュラーペット(CPET)が、岡山県津山市にPETボトルリサイクル工場(リサイクルPET樹脂製造能力:年間約2.5万トン)を建設し、2024年6月より稼働を開始しています。CPETは、日本国内で排出された使用済ペットボトルを100%原料としてリサイクルPETを製造・販売します。ヴェオリアの技術・オペレーションノウハウにより、キャップ・ラベルのついた比較的グレードの低い使用済ペットボトルでも、キャップ・ラベルのないきれいな使用済ペットボトルと混ぜることなく100%処理、飲料用途に耐えうるリサイクルPETを唯一製造できるのがCPETの大きな特色です。当社は、本事業を皮切りに国内外で廃プラスチック問題等の解決に向け、同様の案件を検討・推進していくことで、サーキュラーエコノミーの確立に貢献していきます。

また、パフォーマンスマテリアルズ本部では、上記連結子会社の三井物産パッケージング株式会社において、古紙の回収から再生紙の販売、再生紙を用いた段ボール等の包装材販売まで、リサイクル・バリューチェーンを構築しています。古紙を繰り返し利用することで新たな木材資源利用の削減が可能です。古紙は古くからリサイクルが行われている再生資源の一つですが、古紙の回収量が減る中で、現在は焼却廃棄されている難処理古紙と呼ばれる防水加工された紙等の再生が注目されています。難処理古紙の回収はニーズも高いため、三井物産パッケージングでは原材料に戻すリサイクルの検証を進めています。さらには、2023年10月に、株式会社宮崎と三井物産ファーストワンマイル株式会社を設立し、古紙以外も含めた静脈資源一元管理を進めています。

リサイクルポリプロピレン製造事業開発

当社は、米国PureCycle Technologies, Inc.(以下、PCT)と、日本におけるリサイクルポリプロピレン樹脂製造事業の共同開発に取り組んでいます。

海洋プラスチック問題や気候変動といった環境問題を背景に、日本でも更なるプラスチックのリサイクル活用が求められています。しかしながら、包装材料や自動車材料に広く利用されるポリプロピレン樹脂(以下、PP樹脂)は、分離が難しい着色料等の添加剤を含んでいることが多く、リサイクル材が利用できる用途は限られています。

PCTは、廃プラスチックからヴァージン材と同等品質であるUltra-Pure Recycled Polypropylene(UPRP)と呼ばれるリサイクルPP樹脂を生産する技術ライセンスを有し、UPRPの生産に成功しています。2023年4月には、米国オハイオ州の年産約5万トンの第一号商業プラントが完工し、現在安定的に商業生産を行っており、同プラントに加えてジョージア州オーガスタやベルギーのアントワープにおいても大規模リサイクル工場の建設が計画されています。

当社は、本案件の推進により消費財や食品の容器、自動車内装材向け等にもリサイクルPP樹脂の用途拡大を目指し、廃プラスチックの確保からリサイクルPP樹脂の製造、お客さまへの供給までのサプライチェーンを構築することで、廃プラスチックの削減、サーキュラーエコノミーの確立に貢献していきます。

鉄鋼製品

インフラ構造物の老朽化が国際的な社会課題になりつつある中、サーキュラリティへの関心の高まりに基づき、建造物・設備の長寿命化に資するメンテナンス事業を強化しています。2019年にSHO-BOND & MITインフラメンテナンス、2021年に洋上風力発電機点検・修繕サービスを行うホライズン・オーシャン・マネジメントを設立、2023年にパイプラインの補修機器製造・技術サービスを提供するSTATSの全株取得、インフラ補修事業を行うStructural Technologiesへ出資参画し、サーキュラーエコノミーの確立に貢献しています。

生活産業

食料本部では、農産物バリューチェーン、動物タンパクバリューチェーンの構築を通じ、農産加工品、畜水産加工品の生産時に出る副産物を有効活用する循環システムを形成しています。具体的には、大豆・菜種・小麦・ゴマ・コーン等の副産物、畜産副産物や水産系残滓を畜産・水産飼料に有効活用したり、カットイチゴのヘタについた果肉を使用し絞りジュースを精製、茶葉残渣を堆肥原料に利用しているほか、サトウキビ搾りかすを発電燃料、廃食用油を畜産・水産飼料・航空燃料として再利用したり、排水処理によって生じる余剰汚泥を乾燥させ、ボイラー燃料として使用する等、副産物の活用販路拡大を推進しています。

次世代・機能推進

三井情報

当社子会社の三井情報では映画館や総合スーパー、スポーツジム等、多店舗展開されているお客さま向けに、省エネ対策と快適性保持の両立を支援するクラウド型省エネルギーマネジメントサービス「GeM2」を提供しています。建物のエリアごとに温度・湿度情報を収集、データセンターに送信し、その情報をもとに空調(ガス・電気)・換気扇を最適にコントロールし、従来のデマンドコントローラのような発停管理だけでなく、温度やモードのきめ細かな制御により、快適さを維持しながら、大幅な省エネを実現します。

このほか、クラウドから遠隔監視する太陽光発電監視サービスを提供しています。太陽光発電設備は、メンテナンスフリーと言われているものの、実際はパネル損傷・汚れ、また機器故障の発生、経年劣化等、さまざまなメンテナンスポイントがあります。それらの異常にいち早く気づくシステムの検討が必要とされており、こうしたニーズに応える取組みを行っています。

エアアズアサービス

当社は、ダイキンエアテクノ株式会社と設立したエアアズアサービス株式会社(以下:AaaS)を通じ、利用者に快適な空調空間を月額固定料金で提供するサブスクリプション型のサービスを展開しています。

このサービスは、施設のオーナーに代わって空調設備を設置・保有し、空調機1台ごとの運転状況を24時間365日遠隔監視できるIoTシステムや、取得した運転データの分析技術を活用し、施設ごとに最適な運用改善サイクルを提供するものです。機器の運転状況を可視化して無駄をなくすことでエネルギー使用量とコストを削減でき、サービス導入前と比較しておおむね20%の電力消費量削減を実現しています。また、稼働時間や負荷を把握し適切な予防保全を行うことで、機器の長寿命化にもつながります。今後もAaaSを通じ、ビルや工場等のエネルギー効率の改善をサポートしていきます。

なお、AaaSは一般財団法人省エネルギーセンター主催の2020年度省エネ大賞において、「製品・ビジネスモデル部門省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。