Social

顧客責任

方針・基本的な考え方

三井物産は、経営の重要課題であるマテリアリティの一つに「持続可能な安定供給の基盤をつくる」を掲げ、社会の発展に不可欠な資源、素材、食料、医薬品、製品等、多岐にわたる商品を取り扱っています。当社は、「消費生活用製品取扱方針」及び「消費生活用製品取扱規程」を定め、消費生活用製品を製造、輸入、あるいは国内販売するにあたり、高性能製品や低廉な製品を製造、輸入、あるいは販売することを追求するだけではなく、消費者の立場を重視し、安心して消費者が使用できる安全な製品を取り扱うことを優先事項として位置づけています。

また、当社が取り扱う食料・医薬品、製品等の商品の中には、顧客の生命または身体に危害を与えるリスクがあるものが含まれていることを認識しています。そのため、当社では独自の管理基準を定め、取り扱う食料、医薬品、製品等の商品が各国で定める安全規格を担保し、顧客の安全の確保を必須事項としています。

責任ある広告・マーケティング方針

当社は、経営理念、「三井物産グループ行動指針—With Integrity」及び「役職員行動規範」に基づき、社会的責任を十分考慮した公正で責任ある広告・マーケティングを実践していきます。また、常にステークホルダーの声に耳を傾け、それらを謙虚に受け止め、適切に事業活動に反映していきます。

広告

広告・宣伝においては、著作権法、商標法等の関連法規遵守はもちろんのこと、さまざまなステークホルダーの視点を考慮し誤解や不快感を与えることのない、正確で節度ある広告・宣伝を行っています。広告・宣伝稟議制度のもと、コンプライアンスリスク、内部統制リスク、レピュテーションリスク等を適切に管理しています。また、広告を含むコーポレート・コミュニケーション活動全般においては、ブランドイメージの向上・浸透を目指し、統一感ある視覚的イメージの活用と一貫性あるメッセージの発信に努め、適時適切な表現・内容・媒体を通じた取組みを行っています。

マーケティング

マーケティングにおいては、関係法令・社内規定の遵守、及び社内研修を通し、他者の信用や名誉を侵害せず、誤解や不快感を与えることのない内容・表現とすべく徹底し、責任あるマーケティング活動を行っています。

マーケティングツールとしてソーシャルメディアを利用するにあたり、「ソーシャルメディアの法人利用に関する規程」を策定しています。その中で、著作権、肖像権等の法令及び財務情報の公開に関する法令等に反する行為、 人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢または心身の障がいに関連した中傷や、消費者を誤認させるようなコメント、景品表示法上の不当表示となる内容等の掲載の禁止を定めています。また、アカウント運用マニュアルも定め、発信時における、複数の目による相互チェックや定期的な第三者によるアカウントのチェック等を推奨し、当社の発信内容が多くの人が見ていることに対する配慮が欠如していないか、不適切な行為になっていないか等を確認するとともに、アカウントの乗っ取りやなりすまし等の問題発生時の対応についても、社員に周知徹底しています。

食料・食品事業の課題と対応方針・基本的な考え方

当社は、食料や食品の安定的な確保と供給を行うことで、多様性、簡便性、栄養補給、経済性、豊かさを保証した食生活の実現に貢献します。流通事業においても加工食品の原材料供給、物流のみならず、国内外のリテール及びマーチャンダイジング領域において事業を展開しています。多様な取組みの基盤となるよう、品質保証体制の見える化を推進し、連結子会社含めたグループでの品質保証ガバナンス体制を構築します。また、ニュートリション・アグリカルチャー事業においては「食」を通じた健康やウェルビーイングの向上を通じ、人々のより豊かで輝く人生の実現を目指します。

| 主要課題 | 取組み |

|---|---|

| 食の安全の確保 | 加工食品・輸入食品の安全確保 |

| 消費者の信頼の確保 | 消費者の健康を守るための食品の安全性・栄養成分・食物アレルギーに関する正しい情報の提供 未成年者・妊婦の飲酒の防止に関する情報の提供 |

栄養素の高い食品へのアクセス

2050年までに世界の人口は100億人に達すると予測されています。健康的な生活を送るために必要な栄養を満たすことや、十分な品質の食料の確保は、世界が直面する大きな課題の一つです。当社では、調達・生産・物流等、川上から川下まで最適なサプライチェーンを構築し、食料の持続可能な供給に貢献しています。食の安定供給を通じた栄養改善や栄養面で付加価値の高い食品やサービスの提供を通じて、人々が豊かに暮らせる社会づくりを進めていきます。

より価値の高い医療の提供を目指して

当社は、人々が健やかに、豊かに、笑顔で暮らせる未来を創ることが重要であると認識しています。新興国の人口増加と成熟国の高齢化、経済発展に伴う慢性疾患の増加による疾病構造の変化に伴い、医療費支出は年々増加しています。また中間所得者層の増加や新型コロナウイルスを契機に、人々の健康意識は一層高まるとともに、膨張する医療費の抑制やデジタル技術の活用が求められています。各国・地域における医療のアクセス及び質と効率の向上を実現し、今後はさらにオンライン診療の導入、ヘルスケアデータやAIの活用等デジタル技術による変革、医療費適正化に向けたアウトカム起点への移行、未病・予防を含むウェルネス分野へのサービスの広がりがさらに加速化していくものと見ています。このようなトレンドを踏まえ、当社は治療から予防へ、病院中心から個人中心へとパラダイムシフトを加速させ、質が高く効率的なヘルスケア「Value Based Healthcare*」を広げていきます。

*患者へ価値の高い医療提供を目指し、各ステークホルダーはアウトカム最大化とコスト適正化を図る考え方

目標

- 食の安定供給により栄養へのアクセスを改善。

- 安全・安心な製品を持続的に提供するための認証商品の取扱い率向上や従業員研修プログラムの実施。

体制・システム

サステナビリティ委員会

当社内のサステナビリティ経営の推進体制図やサステナビリティ委員会の活動に関する詳細はリンク先をご参照ください。

サステナビリティリスクマネジメント

当社が事業に取り組むにあたっては、新規に開始する段階に加え、操業時、及び撤退時においても環境・社会に対する最大限の配慮に努める仕組みを整えています。顧客責任への関連性が高いと考えられる投資案件(食料、医薬品事業等)において、サステナビリティリスク評価を実施、必要な場合は改善計画を策定し、リスクマネジメントを行っています。

責任ある広告・マーケティングの推進体制

食の安全・安心を確保するための品質管理体制

現代の食生活は、家庭で調理するだけでなく、加工食品や調理済み食品も多く利用されており、食べ物が人の口に入る経路・経緯はグローバルに、かつ多様化しています。このような中で、国内外において食の安全・安心の確保が求められています。

食料本部においては、有事における情報共有化と危機管理の本部内一元的窓口、及び関連法規、関連業界の対応事例の研究と行動基準の策定を目的として、2002年に食品衛生管理委員会を発足しました。食料本部人事総務室長を委員長とし食料本部の各事業部に1名の食品衛生管理委員を置いています。委員会は原則毎月一回開催され、各種法改正や、発生した違反情報の共有、原因分析と再発防止策に関する討議を行っています。委員会には外部専門家にも参加いただき、食の安全に関して助言を受けています。また、自主管理レベル向上のために「食の安全管理データベース」を構築し、全ての輸入食品について管理しており、データベースは年に一度見直しを行います。

2025年3月期はモニタリング検査等にて残留農薬等違反が11件発生しましたが、関係各所と連携し、適切に対応しています。なお、重大な食品衛生法違反事例はありませんでした。

流通事業本部ではグループベースで販売または提供する商品及びサービスの品質を保ち、食の安全・安心を確保する体制を一層強化すべく、各事業部に品質保証管理者を設置することで連結ベースでの品質保証ガバナンス体制を構築し、グループ内連携強化を目指しています。

食品安全管理規格を取得しているグループ会社

| HACCP | フィード・ワン、Kaset Phol Sugar |

|---|---|

| ISO22000 | フィード・ワン、Kaset Phol Sugar、五洋食品産業 |

| FSSC22000 | 三井農林、五洋食品産業、プライフーズ、フィード・ワン、かどや製油、ADEKA FOODS、Kaset Phol Sugar、東京デーリー、物産フードマテリアル |

食の安全・安心を確保するための教育訓練プログラム

当社及び関係会社の従業員に対して2002年10月からほぼ毎月1回のペースで2025年3月までに累計254回の「食の安全セミナー」を開催し、各種法令対応や適正表示の強化を推進し、食の安全・安心に関わるリスク管理に努めています。2025年3月期の開催実績並びに参加人数詳細は以下の表のとおりで、当社及び関係会社従業員合わせ、延べ573名が参加しました。

食の安全セミナー(2025年3月期)

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

| 開催月 | テーマ | 参加人数 | |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 4月 | 『令和6年度の食品衛生と食品表示の監視指導計画について』 | 31人 |

| 5月 | 『紅麹関連製品の使用中止問題を考察する』 | 62人 | |

| 6月 | 『後を絶たない食中毒事件の原因を考察する2024’』 (R5年発生した食中毒の主な原因と対策、カンピロバクター食中毒事例) | 45人 | |

| 7月 | 『後を絶たない食中毒事件の原因を考察する2024’』 (カンピロバクター食中毒事例と対応策) | 32人 | |

| 9月 | 『後を絶たない食中毒事件の原因を考察する2024’』 (「リステリア・モノサイトゲネス」と鶏肉を原因とする食中毒の背景) | 32人 | |

| 10月 | 『後を絶たない食中毒事件の原因を考察する2024’-2』 | 40人 | |

| 11月 | 『いわゆる健康食品の経口摂取による深刻な健康被害問題を考察する』 | 188人 | |

| 12月 | 『水を原因とする食中毒解説と紅麹問題の考察に関するご質問の解説』 | 20人 | |

| 2025年 | 1月 | 『行政からの食品事業者への周知徹底事案の解説-1』 | 48人 |

| 2月 | 『行政からの食品事業者への周知徹底事案の解説-2』 | 43人 | |

| 3月 | 『行政からの食品事業者への周知徹底事案の解説-3』 | 32人 | |

医薬品等の安全・安心を確保するための品質管理体制

当社は、医薬品等の輸出/輸入業者(代行含む)・国内流通事業者として、受発注から売先への納品を安全・確実・迅速に取り扱うことを目的として、医薬品等の取扱い手順書を定めています。また、医薬品等の適正管理を確保するために、許認可を取得した業において業務指針及び業務手順書を定めて管理しています。定期的に自己点検及びモニタリング評価を実施し、手順書どおりに業務が遂行されていることを確認するとともに、当社保有施設等における各種業法の遵守を徹底しています。

医薬品等の安全・安心を確保するための教育訓練プログラム

当社では、教育研修責任者を任命し、医薬品等の業務に従事する従業員に対し、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性・安全性の確保等に関する法律)及び関係法令、Good Supplying Practice(GSP)実施状況、取り扱う医薬品等に関する情報、当社が定める業務指針並びに業務手順、事故等による緊急事態発生に関すること、その他必要事項について定期的に社内研修を実施しています。

ステークホルダーとの協働

イニシアティブへの参画を通じた顧客責任への取組みを推進、拡大させています。各イニシアティブへの参画においては当社の顧客責任に対する基本方針、取組みと合致しているか確認の上、参画を決定しています。

取組み

認証の取得

社有林「三井物産の森」/森林資源事業等における認証の取得

FSC®、PEFC、SGEC等認証材の取扱い

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

| 取得認証 | 対象(国) | 取得対象/取扱内容・規模 | |

|---|---|---|---|

| FSC®認証 国際的な森林認証制度を運営する非営利国際会員制組織FSC®(Forest Stewardship Council®、森林管理協議会)が定めた国際基準による認証 |

FM認証*1及び CoC認証*2 |

社有林「三井物産の森」(日本) | 三井物産(ライセンス番号:FSC®-C057355)/全国に保有する75か所(約45,000ヘクタール)の「三井物産の森」で認証を取得 |

| CoC認証 | 三井物産フォレスト(子会社、ライセンス番号:FSC®-C031328)/約40,000m3/年(主に「三井物産の森」から生産される丸太ほかを販売) | ||

| 森林資源事業(オーストラリア他) | パフォーマンスマテリアルズ本部住生活マテリアル事業部(ライセンス番号:FSC®-C104107)/パルプ、ウッドチップ、ペレット、製材端材、プレーナー加工材、単板で認証を取得 | ||

| Mitsui & Co. Wood Resources Oceania (子会社、ライセンス番号:FSC®-C107463)/ウッドチップで認証を取得 | |||

| Trans Pacific Fibre(子会社、ライセンス番号:FSC®-C124327)/ウッドチップ、丸太で認証を取得 | |||

| パルプ・紙・板紙・紙加工製品の調達・販売(全世界) | 三井物産パッケージング(子会社、ライセンス番号:FSC®-C009939)/パルプ、紙、板紙、段ボール等紙製包装資材、家庭紙、紙製文具で認証を取得 | ||

| バイオマス燃料取引 | エネルギー第一本部Energy Trading & Marketing部燃料ソリューション第一(バイオマス)室(ライセンス番号:FSC® -C140620)/輸入木質ペレット(認証材)の取扱いに際して取得 | ||

| PEFC認証 国際的NGOのPEFC評議会が各国の森林認証制度を相互承認する認証プログラム(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) |

CoC認証 | 森林資源事業(オーストラリア) | パフォーマンスマテリアルズ本部住生活マテリアル事業部(ライセンス番号:PEFC/31-31-1618)/パルプ、ウッドチップ、ペレット、製材端材、プレーナー加工材、単板で認証を取得 |

| パルプ・紙加工製品の調達・販売(日本) | 三井物産パッケージング(子会社、商標ライセンス番号:PEFC/31-31-1558)/パルプ、飲料容器で認証を取得 | ||

| バイオマス燃料取引 | エネルギー第一本部Energy Trading & Marketing部燃料ソリューション第一(バイオマス)室(認証番号:SGSJP-PEFC-COC-2026)/輸入木質ペレット(認証材)の取扱いに際してPEFC認証(ライセンス番号:PEFC/31-31-1641)を取得 | ||

| SGEC認証 世界的に推進されている持続可能な森林管理の考え方(モントリオール・プロセス)を基本に、一般社団法人「緑の循環認証会議」(Sustainable Green Ecosystem Council)が日本の現状に合わせて導入した認証。2016年PEFCと相互承認 |

FM認証 | 社有林「三井物産の森」(日本) | 三井物産(認証番号SGSJP-031)/全国に保有する75か所(約45,000ヘクタール)の社有林「三井物産の森」で認証を取得(ライセンス番号:SGEC/31-21-1101) |

| CoC認証 | 三井物産フォレスト(認証番号SGSJP-W088)/約40,000m3/年(主に「三井物産の森」から生産される丸太ほかを販売)(ライセンス番号:SGEC/31-32-1106) | ||

*1 森林管理(Forest Management)に関する認証。

*2 加工・流通過程(Chain of Custody)に関する認証。

食料事業における認証の取得

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

| 取得認証 | 国 | 取得対象/取扱内容・規模 | |

|---|---|---|---|

| 有機畜産物の日本農林規格(JAS) | 日本農林規格に適合した、環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物であることを認証する制度 | 日本 | フィード・ワン(関連会社)/有機JAS認証飼料を製造・販売 |

| 日本 | 三井農林/ 有機JAS認証の製品を販売 | ||

| ASC認証 | 水産養殖管理協議会が、環境に大きな負担をかけず、地域社会にも配慮した養殖業により生産された「責任ある養殖水産物」であることを認証する制度 | 日本 | 三井物産シーフーズ(連結子会社)/バイヤーの希望に応じて輸入・販売 |

| チリ | チリの大手サーモン養殖・加工・販売事業会社Multi X(当社出資先)/3か所の養殖サイトを運営、追加取得に向け準備中(2021年12月末時点) | ||

| エクアドル | エビ養殖・加工・販売会社Industrial Pesquera Santa Priscila(持分法適用会社) | ||

| ベトナム | エビ養殖・加工・販売会社Minh Phu Seafood Corporation(持分法適用会社) | ||

| MSC認証

|

海洋管理協議会(Marine Stewardship Council)が、持続可能な漁業で穫られ、適切な加工・流通の過程を経た水産物に認める認証 | 日本 | 三井物産シーフーズ(連結子会社)/バイヤーの希望に応じて輸入・販売 |

| BAP認証 | 米国NGO団体「Global Aquaculture Alliance(GAA)」により、「環境保全」「社会的責任」「動物保護」「食の安全」「トレーサビリティ」の5つを柱に、持続可能な養殖事業者を認定する制度 | 日本 | 三井物産シーフーズ(連結子会社・Endorser*として)/バイヤーの希望に応じて輸入・販売

*BAP認証エンドーサーとは、持続可能な養殖水産業の実現に向けて、BAP認証水産物を販売促進または購買支援する企業のこと |

| エクアドル | エビ養殖・加工・販売会社Industrial Pesquera Santa Priscila(持分法適用会社) | ||

| ベトナム | エビ養殖・加工・販売会社Minh Phu Seafood Corporation(持分法適用会社) | ||

| チリ | チリのアトランティックサーモンの養殖・加工・販売事業会社Multi X(持分法適用会社) | ||

| RSPO認証

当社取組みの進捗状況は以下URLでご確認ください。 |

持続可能なパーム油のための円卓会議(Roundtable on Sustainable Palm Oil)が、持続的なパーム油生産に求められる法的、経済的、環境・社会的要件(8つの原則と43の基準)を定め、認証する制度 | マレーシア | 当社並びにWangsa Mujur Sdn(海外連結外関連会社)/同団体の方針にのっとり運営。当社は2030年までにRSPO認証を含む持続可能なパーム油の調達を100%にすることを目標に設定。特にNDPE(No Deforestation, No Peat, No Exploitation、森林破壊なし・泥炭地開発なし・搾取なし)原則に基づく調達を推進。2025年3月期のRSPO認証パーム油の取扱比率は21.8% |

| レインフォレスト・アライアンス認証

詳しくはra.org/jaをご覧ください |

生物多様性の保護と労働者の持続可能な生活の確保に関する基準を満たした農園、牧場、森林や観光業を認証する制度 | ブラジル | Mitsui & Co. Coffee Trading(Brazil)(連結子会社)/コーヒー豆を取引先に供給 |

| 日本 | 食料本部食品原料部コーヒー室/製菓・乳製品室/コーヒー生豆を客先に販売/認証原料を菓子メーカーに供給 三井農林(連結子会社)/茶葉製品、飲料製品を販売 |

||

| SQF認証 | フードチェーン全体を対象とした食品安全や品質管理の認証規格(「SQF」認証) | 日本 | プライフーズ(連結子会社)/24農場と細谷工場及び細谷プロセスセンター、三原工場で生産した商品の大型スーパー向け供給事業における取組み |

事業における取組み

よりよい栄養素への取組み—スローカロリープロジェクトの推進

日本においてはカロリーや糖質の摂取量は減少する一方で、生活習慣病の増加や食生活の偏りが問題視されています。精製度合いの高い、柔らかく食べやすい加工食品等が増えた結果、消化吸収のスピードが高まっていることも一因と考えられます。当社関連会社のDM三井製糖ホールディングス株式会社では、素早く吸収される特徴を持ち、エネルギー産生栄養素の一つで最も摂取量が多い炭水化物/糖質に着目し、食べ物(特に糖質)をゆっくり消化吸収させることを「スローカロリー®」と名付け、「元気で健康な体を創る」ことができるよう、スローカロリーの啓発活動と、スローカロリーを活用した製品開発及び開発支援、普及活動を行っています。

より良い医療アクセスへの取組み—IHH HealthcareによるIsland Hospital買収を通じた医療アクセスの改善

当社が筆頭株主として参画し世界10カ国140以上の医療施設(80以上の病院を含む)を所有するIHH Healthcare Berhad(以下、IHH)は、2024年9月マレーシア・ペナン島のIsland Hospitalを買収しました。同病院はマレーシアのメディカルツーリズムにおいて高いプレゼンスを誇り、マレーシア国内外患者へのより良い医療提供が期待されます。また、病院運営状況をリアルタイムで可視化するOperations Command Centre(OCC)をマレーシアに設立し最適化された病院運営を推進中です。今後も、事業拡大やデジタル技術活用により、医療アクセスの改善及び患者満足度の向上に貢献していきます。

よりよい医療アクセスへの取組み—医薬製造・販売・物流を通じた医療アクセスの改善・需給ギャップ解消に向けた取組み

当社は、医薬品製造販売会社のR-Pharm、深圳万楽薬業及びWellesta Holdings等の出資先を通じて、各国で求められる品質及び価格帯での医薬品製造や販売・流通事業を展開することで、医療新興国における医療アクセスの改善、医療需給ギャップの解消に取り組んでいます。

責任あるマーケティングへの対応

消費者ニーズに応える「動画」を活用したマーケティングTastemade

嗜好と消費形態が多様化した時代変化を踏まえ、当社は米国Tastemade及び関連会社である日本法人Tastemade Japan株式会社を通じ、マス向けの画一的な発信ではなく、顧客に求められる新しい形で情報発信を行っています。

Tastemadeは食・旅・住等をテーマとしたライフスタイルメディアで、全世界で毎月1.5億人以上の視聴者に動画を配信しています。映像に「手に取ってみたい」「体験してみたい」と思わせるストーリー性とエンターテインメント性を持たせ、スポンサー商品を自然な形で取り上げることで、「広告を好まない」といわれる若年層にも支持されています。

Tastemadeでは膨大な視聴データを自社で把握・分析するシステムを活用することで、視聴者の興味・反応からこれまで見えていなかった潜在的なニーズをいち早く把握することが可能です。Tastemadeと連携することで、真に求められる商品・サービスを生み出す等、これからもより楽しく豊かな暮らしを消費者と共に実現していきます。

よりよい製品の選択のために最先端のデータマーケティング機能を提供

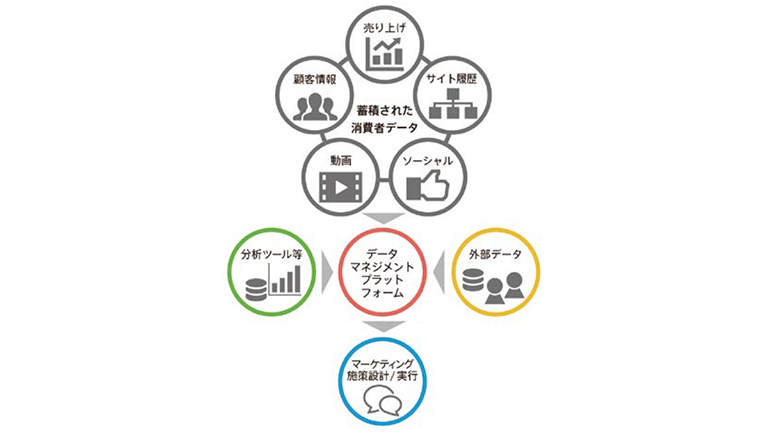

当社子会社のMBKデジタルは、企業に日々蓄積される膨大なデータを管理するためのデータマネジメントプラットフォームの構築・導入や、蓄積したデータの分析・活用を支援する事業を行っています。また、データをマーケティング施策に素早く適切に活用できる情報にするための環境整備、オンライン広告の出稿コンサルティングや広告運用事業も手がける等、国内のナショナルクライアントをはじめとする企業のデータ活用マーケティングを支援してきた先駆者であり、多くの導入支援実績があります。

当社はこれまで、米国を中心とした最先端のマーケティング支援サービスを、日本で提供するビジネスに取り組んできましたが、近年は消費者データの高度活用に資するクラウド型マーケティングサービス分野に注力しており、MBKデジタルへの出資を通じて顧客企業のマーケティングニーズに最適な組合せでサービスを提案できる体制を整え、より高度かつ包括的なマーケティング支援サービスの提供を目指しています。消費者データの活用において、世界的な利用規制強化の流れが急激に浸透する中、MBKデジタルでは現在取り組んでいる米国先進ソリューション商材(個人データを一切利用せずに動画広告の効果を向上させる米国Zefr、クロスデバイス関連の米国TAPAD及びAmazon広告自動最適化ツールの米国Quartile LLC)に加えて、SNS(X)データ活用関連のオランダ Socialdatabaseサービスや、個人情報保護法強化の流れに対応すべく、同意プラットフォーム(Consent Management Platform)も取り扱っています。今後も、世界の潮流を踏まえたデータマーケティング支援機能の高度化に努め、多様化する消費者ニーズに応えていきます。