お問い合わせ先

- 三井物産「サス学」アカデミー事務局

- mbk-susgakuTKVCZ@mitsui.com

三井物産「サス学」アカデミー

人とモノが深海や宇宙を自在に行き交う時代が、すぐそこまでやってきている。未来の暮らしでは、移動や輸送の手段がより重要な役割を果たしそうだ。生活を豊かにする「モビリティ」って、どんなものだろう。

今年で6回目を迎えた「サス学」アカデミーに、30人の小学生が参加。頭をフル回転させ、持続可能(サステナブル)な未来を考える5日間のプログラムに挑みます。

「サス学」アカデミー2019のきろくMOVIE

今年の「サス学」は、2050年の架空都市にタイムスリップするところから始まります。五つのグループに分かれ、「宇宙都市」「海沿いの途上国の都市」「海沿いの少子高齢化の地方都市」「海沿いのメガシティ」「海沿いの砂漠都市」の中から自分たちが暮らす未来の都市を決めます。「未来年表」を使って2050年へのさまざまなシナリオを読み込み、近未来の生活をイメージ。自分たちの都市の特徴と課題を想像しながら、暮らしを支えるモビリティのアイデアを練っていきます。話し合いの前には三井物産の社員が、最新のモビリティ研究や船の事業、ドローンを活用した「三井物産の森」の事例についてレクチャーしました。

モビリティとは「動きやすさ」や「動くことができる能力」のことです。車などの乗り物をイメージすると思いますが、「歩く」も立派なモビリティです。理想のモビリティを考えるには、さまざまな視点を取り入れる必要があります。例えば、移動弱者の存在。高齢者や障がい者、妊婦だけでなく、大雪などで電車が止まってしまって家に帰れない、という状況にある人も移動弱者です。「速い」「安い」「安全」「便利」「快適」「エコ」「楽しい」「稼ぐ」など色々な特徴を持ったモビリティがあります。都市の状況に合わせて考えてみましょう。

日本と外国または外国同士で衣類・自動車などの製品、穀物、燃料など、さまざまなものが毎日取引されていますが、その95%以上が船で運ばれていることはあまり知られていません。三井物産では商船の売買に加え、船のオーナーと荷物を持っている人やそのスケジュールに合わせて船を手配する人をつなぐ仕事など、みなさんの毎日の生活を陰ながら支えている船の仕事に全力で取り組んでいます。一方で船のことを知れば知るほど船や海が抱える課題に気が付きます。近年の大きな課題は船の排気ガスによる大気汚染、海洋ごみ、船員不足などです。私たちは今、未来のためにできることを考え、より環境に優しく安全で便利な船や港湾づくり、環境によい船が評価されるための仕組みづくりを進めています。「船」や「海」を通じてみんなの生活がより豊かで心地よくなるようにみなさんの意見も聞きながら頑張りたいと思います!

三井物産は全国74カ所に森を持っていて、林業を営むことで適切に管理しています。そして、人が立ち入るのが難しい状況でも色々な作業ができるドローンを活用しています。林業は「植える・育てる・伐る・使う」というサイクルを繰り返して木材を生み出しながら緑を維持するのですが、ドローンを使うのは「植える」「育てる」のシーン。森にすむ動物がせっかく植えた苗の新芽を食べないよう、防護柵の点検をしています。これは今まで人が時間をかけて行ってきた重労働なので、ずいぶん楽になりました。また昨年は大地震で発生した土砂災害の調査にも使われ、立ち入るのが危険な場所の状況を把握することができました。現在の森での役割は映像撮影がメインですが、これからもっと高度な作業ができるようになるかもしれませんね。使い道はたくさんあると思います。

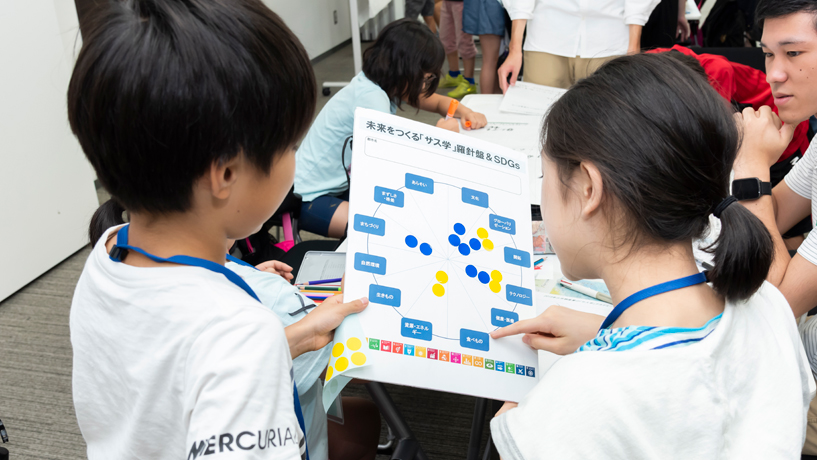

「サス学」は、社会のさまざまな物事をつなげて捉えながら、持続可能な社会づくりのためのプロセスをみがく学びです。一つの物事に複数の視点からアプローチしたり考えを膨らませたりする時に使う「サス学」羅針盤や、SDGs(持続可能な開発目標※)について学びました。

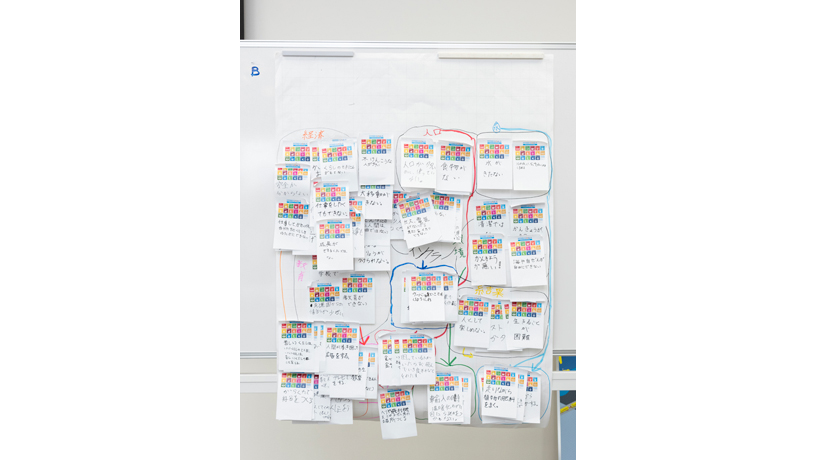

各チーム、羅針盤の項目やSDGsの目標を自分たちの都市に当てはめていきます。そして課題を解きほぐしたり、まとめて解決できるようにアイデアを編み込んだりしながら、未来のモビリティのアイデアを出し合いました。

「SDGs(持続可能な開発目標)」とは~

SDGsは「誰一人取り残さない」という理念の下、2015年に国連サミットで採択された世界共通の目標。17分野あり、169の具体的な項目がターゲットとして示されている。2030年までの達成を目指し、国・企業・個人などが取り組んでいる。

災害時だけ現れる堤防、船が入れない浅瀬の港に取り付ける道路など、鋭い着眼点に感心しました。新しいモノをつくる時には賛成、反対、不安といったさまざまな声が上がります。「サス学」を経験し、多様な意見を取り入れる土台ができたはずです。ぜひ柔軟な発想でモノを生み出せる人になってください。

連日グループで議論を重ねて出し合ったアイデアを最終日のプレゼンテーションに向けてブラッシュアップ。本物のドローンやEV3(協力:株式会社アフレル)、ブロックをつかって課題を解決する未来のモビリティをカタチにしていきます。

とても広く、人がたくさん住める宇宙都市。地球を離れて暮らす時の課題として健康と安全を重視し、病人のケアや人との交流がスムーズになるスピード輸送の方法を考えた。地球さながらの暮らしができる宇宙船、病院のある星に急行するねこ型の救急モビリティはいずれも衝突事故を防ぐため目立つ色合いに。

地球温暖化による海面上昇で陸地が沈んでしまうことを想定した海沿いの都市。エコで快適な船で新しい暮らしを始めるために考案したのは海洋ごみを吸着・加工して大きく成長する船。世界のたくさんの港をめぐって貿易をしながら、他国の貿易をサポートするための港・道路型のモビリティを貸し出す。受けた支援への恩返しというアイデアに、みんなが拍手!

人が少なく楽しめる場所がないことが課題だったまちに、遊園地やビーチなどの観光スポットを設けて集客。豊かな自然ときれいな空気を生かし、遊びに来やすい都市をつくった。自然災害が起きた時には、地面が動く力や炎をエネルギーとして吸収し安全に配慮。四つの都市との貿易を通して生活を豊かにし、みんなを幸せにする。

世界一の大都市になるとも言われる東京を「時織」と命名。人口が増え開発もどんどん進み、多様な人と交流したりさまざまな仕事に就いたりできる都市の課題は、土地不足と自然破壊。そこで考えたのは宙に浮く家やホテル、商店。人は空で暮らし、地上は 緑を茂らせて生き物が暮らす場に。未来の観光の目玉は空中散歩になるのかも!

2050年には三つのモビリティによって緑あふれる砂漠が誕生!観光船でもある砂漠丸が砂を固めて住みやすく整地し、カニ型モビリティのさばっかにの背に植樹して動く森を走らせる。さばっかには、森を監視するさばーばから投下される栄養や、さばくもの人工降水で緑を育む。環境を守り、快適な暮らしをかなえるアイデアが光った。

限られた時間の中で、さまざまな考え方や価値観を持ったメンバーが、未来をイメージしながら、正解のない「こたえ」を創り出し、それを人に「伝える」ことの大切さや難しさを実感した5日間。発表を終えた参加者たちの笑顔から、その充実ぶりが表れています。

三井物産は、今後も「サス学」アカデミーを通して、子どもたちの未来を創る力を応援し続けます。

掲載内容は当時の情報です。

「サス学」のウェブサイトでは、「サス学」アカデミー以外にも、「サス学」の最新の取り組みや報告などを掲載しています。