生物多様性

「三井物産の森」におけるLEAPアプローチ

自然関連課題の特定と評価のための統合的なアプローチとしてTNFDが推奨するLEAPアプローチによる分析を、自然資本の価値を高める森林経営を実現している「三井物産の森」(北海道/石井山林)を対象とし2024年2月に実施しました。LEAPアプローチの分析プロセスを通じて、石井山林において当社が現在実施している管理を継続したケースが、その他の方法で山林を管理するケースと比べて、生物多様性を保全する観点や、森林の持つ公益的価値(炭素貯留効果、土壌流出抑制効果および水源涵養効果)を発揮する観点で、ポジティブなインパクトを持つことが分かりました。

社有林「三井物産の森」

当社の事業活動の中で、生物多様性の保全につながる取り組みの一例として、国内森林事業があります。

当社は日本国内75カ所に、合計約45,000ヘクタールの「三井物産の森」を保有しています。広さは東京23区の約70%、日本の国土の0.1%の面積に相当し、日本の年間生産量の約0.1%(約4万m3)の木材を安定的に供給しています。木材供給だけでなく、森林が持つ多様な価値や機能を適切に守り育て、社会に還元すると同時に、それらの価値や機能を積極的に活用することで得られる収益を森林資源の保全に循環させることで、持続可能な森林経営を進めています。

「三井物産の森」の管理は100%子会社である三井物産フォレストが担っており、森づくりのエキスパートと現場作業に携わるフィールドワーカー、そして管理部門からなる約60名の社員が一丸となって、長い年月をかけて先人たちが大切に守り続けた広大な森林の管理に日々取り組んでいます。

「三井物産の森」の経営・管理における取り組み

「三井物産の森」とその管理会社の三井物産フォレストは国際的な森林認証を取得しています。

森林認証は第三者が適切に管理されている森林を認証するFM認証(Forest Management)と、認証山林で生産された木材が製品として完成するまで適切に流通されているかを認証するCoC認証(Chain of Custody)で構成されています。

「三井物産の森」を管理する三井物産フォレストは、国際的な基準に基づいた管理計画を策定、実行し、持続可能な森林管理に携わっています。また、その山林から生産する丸太等は、CoC認証を取得している三井物産フォレストが取り扱うことで、森林認証のチェーンをつないでいます。

「三井物産の森」で実践している特徴的な管理方法は、山林の地形や樹種等さまざまな特徴を捉えて管理方法を分ける「ゾーニング」です。「ゾーニング」には「循環林」「天然生林」「生物多様性保護林」等があり、ゾーニングごとに設定したそれぞれの管理方針に基づき適切な森林管理を行っています。特に「生物多様性保護林」では保護価値の高い森林を選定、「特別保護林」「水土保護林」「環境的保護林」「文化的保護林」の4種類に分類し生物多様性に配慮した管理、施業を行っています。ゾーニング区分定義は以下の通りです。

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

| 区分 | 定義 | ||

|---|---|---|---|

| 人工林 | 循環林 | 伐採・植樹・保育を繰り返し、木材資源の生産と供給を行う森林 | |

| 天然生誘導林 | 針葉樹と広葉樹によって構成される天然生林へ誘導する森林 | ||

| 分収造林地 | 外部機関と締結した長期の分収造林契約林地 | ||

| 人工林、天然林および天然生林 | 生物多様性保護林 | 特別保護林 | 生物多様性の価値が地域レベル、国レベルにおいてかけがえのないものと評価され、厳重に保護するべき森林 |

| 環境的保護林 | 希少な生物が数多く生息していることが確認されており、それら希少生物の生息環境を保護するべき森林 | ||

| 水土保護林 | 水をよく蓄え、水源となり、災害を抑えるなど、公益的機能が高い森林であり、水系の保護と生態系の保全を図る森林 | ||

| 文化的保護林 | 生物多様性がもたらす「生態系サービス」のうち、伝統や文化を育む「文化的サービス」の面で価値が高く、保護するべき森林 | ||

| 天然生林 | 有用天然生林 | 木材利用上の有用樹種があり、保育を通じて木材資源として収穫を目指す森林 | |

| 一般天然生林 | 有用樹種ではないが、保育をしながら、森林の公益的価値を高めていく森林 | ||

| その他天然生林 | 上記以外の天然生林 | ||

「三井物産の森」における生物多様性の保全・モニタリング体制

「三井物産の森」では、生物多様性の観点から重要性が高いエリア(全体の約10%)を生物多様性保護林に設定しており、それぞれの区分にあった管理を行い、生物多様性の保全に努めています。希少種の生息状況や山林の規模に応じて、山林事務所ごとに3カ所を基本としてプロットを設定し生態系モニタリング調査を実施しています。地表状況調査(希少種、動植物)・林内状況調査(樹種、本数、獣害等)・蓄積調査(胸高直径、樹高、成長量)等を年一回実施しています(蓄積調査は5年に一回実施)。希少種が発見された場合は、マーキングを行い、施業範囲から外す等の対策をとっています。また、林内作業は周辺の広範囲に環境的影響を与える可能性があるため、「三井物産の森」では、主伐、間伐、路網開設等の林内作業を実施する際には、事前に必ず現地を踏査して土壌状況、地表植生等、林内状況、周辺状況等の20超のチェック項目に基づいた調査を行うこととしています。調査結果に応じて、林内作業計画の実施内容につき見直しを行い、必要があれば計画変更や中止の判断を行っています。林内作業実施後3カ月以内には、必ず現地を再踏査して林内作業が適切に実施されたことを確認し、環境への影響を最小限にし、生物多様性の保全に努めています。

TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)

TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures、自然関連財務情報開示タスクフォース)は、TCFD(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures、気候関連財務情報開示タスクフォース)による開示の枠組みと整合的な、自然資本・生物多様性関連の依存、インパクト、リスク、機会に関するグローバルな開示フレームワークを提言しています。2021年に世界の金融機関・企業等によるタスクフォースが設立されて以降議論が重ねられ、2023年9月に自然関連財務情報開示タスクフォースの提言(以下「TNFDの提言」) の最終版が発表されました。自然関連リスク、機会は、事業を通じた自然への依存、自然に与えるインパクトに起因して生じるとともに、事業における自然関連リスク、機会は、自然との接点を持つ「地理的位置」に左右されます。このことから、TNFDの提言では、バリューチェーンを通じて「地理的位置」に基づき、自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を評価し、TCFDによる開示の枠組みを踏襲した四つの柱(ガバナンス、戦略、リスクとインパクトの管理、測定指標とターゲット)に沿って開示することが推奨されています。

TNFDの提言

-

ガバナンス

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の組織によるガバナンスの開示

-

戦略

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、組織のビジネスモデル、戦略、財務計画に与えるインパクトについて、そのような情報が重要である場合は開示する。

-

リスクとインパクトの管理

組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けし、監視するために使用しているプロセスを説明する。

-

測定指標とターゲット

マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標とターゲットを開示する。

出典:自然関連財務情報開示-タスクフォースの提言_2023.pdf (tnfd.global)

TNFDの提言では、依存、インパクト、リスク、機会の4つの概念を「自然関連課題」としており、自然関連課題の特定と評価のための統合的なアプローチとして、LEAPアプローチ(Locate(発見)、Evaluate(診断)、Assess(評価)、Prepare(準備)のプロセスから構成される、自然関連課題の特定と評価のためのアプローチの活用が推奨されています。

LEAPアプローチ ステップ

TNFDの提言では、企業は、バリューチェーンや事業領域の重要な分野から順次、優先地域(生物多様性にとって重要な地域との近接度合い、生物種の豊富さや自然の劣化度合いなどの各基準に照らした優先地域)の把握や、自然関連の依存、インパクト、リスク、機会の評価を実施し、徐々に拡大していくこと等が推奨されています。

LEAPアプローチの概要

-

Locate

自然との接点の発見

- ビジネスモデル/バリューチェーンの範囲

- 依存・インパクトのスクリーニング

- 自然との接点

- 影響を受けやすい地域との接点

- バリューチェーン全体のどの分野で自然への依存やインパクトが重要かを検討

- 自社拠点や、バリューチェーンで依存・インパクトが重要な分野の活動場所、関わっている生態系の把握

- 生態学的に影響を受けやすい地域、依存・インパクトが重要な地域を評価

-

Evaluate

依存/インパクトの診断

- 生態系サービス/インパクトドライバーの特定

- 依存・インパクトの特定

- 依存・インパクトの測定

- インパクトの重要性評価

- バリューチェーンを通じて、場所ごとに、どのような生態系サービスに依存し、どのようなインパクトを与えているか特定

- 重要な依存・インパクトを、様々な指標を使って評価

-

Assess

重要なリスク/機会の評価

- リスク・機会の特定

- 既存のリスク緩和、リスク・機会管理の調整

- リスク・機会の測定、優先順位付け

- リスク・機会の重要性評価

- 依存・インパクトの内容を踏まえ、自然関連リスク・機会を特定し、重要性を評価

- 特に優先度の高いリスク・機会を特定

- リスクや機会の管理プロセスを検討

-

Prepare

対応/報告のための準備

- 戦略・資源配分の計画

- 目標設定・パフォーマンス管理

- 報告

- 公表

- 評価した内容を踏まえ、どのような対応戦略を取るのかを検討

- 目標設定の方法を検討

- 情報開示の内容を検討

TNFDの提言に沿った自然関連課題の戦略への統合、取り組み推進、情報開示を目指し、TNFDの優先セクターの一つである「森林経営」を当社事業活動の中から取り上げ、「三井物産の森」の森林経営や管理と自然の関わりについて、LEAPアプローチの要素を含め、以下の取り組みをしています。

TNFDの優先セクター

| セクター指標が出ているもの | 2024年までの優先セクター |

| 消費財 | アパレル・繊維 | アパレル・アクセサリー・フットウェア |

|---|---|---|

| 採掘・鉱物加工 | 建設資材 | 建設資材 |

| 金属・鉱業 | 鉄鋼生産 | |

| 金属・鉱業 | ||

| 石油・ガス | 石油ガス 採掘・生産 | |

| 石油ガス 中流 | ||

| 石油ガス 精製・小売 | ||

| 石油ガス サービス | ||

| 食品・飲料 | 食品 | 農産物 |

| 食肉、家禽、酪農 | ||

| 加工食品 | ||

| 飲料 | アルコール飲料 | |

| 非アルコール飲料 | ||

| 食品・飲料小売 | 食品小売・流通 | |

| 飲食店 | 飲食店 |

| ヘルスケア | バイオテクノロジー・医薬品 | バイオテクノロジー・医薬品 |

|---|---|---|

| インフラ | ユーティリティ | 電力・発電 |

| 水ユーティリティ・サービス | ||

| インフラ | エンジニアリング・建設サービス | |

| 不動産 | 住宅建設 | |

| 不動産 | ||

| 不動産サービス | ||

| 再生可能資源・代替エネルギー | 代替エネルギー | バイオ燃料 |

| 太陽光技術・プロジェクト開発 | ||

| 風力技術・プロジェクト開発 | ||

| 森林・紙製品 | 森林経営 | |

| パルプ・紙製品 | ||

| 資源転換 | 製造業 | 容器・包装 |

| 化学 | 化学 | |

| 技術・通信 | 半導体 | 半導体 |

| 海上輸送 | 海上輸送 | クルーズライン |

| 海上輸送 |

「三井物産の森」におけるLEAPアプローチ

「三井物産の森」におけるLEAPアプローチの主な分析項目

Locate

自然との接点の発見

- 全75山林の中で、ユニークな森林管理を実施している北海道/石井山林を選択

Evaluate

依存/インパクトの診断

1.自然の状態

- 生物多様性評価

- 森林管理による生物多様性へのインパクト

2.生態系サービス

- 炭素貯留効果

- 水源涵養効果

- 土壌流出抑制効果

Assess

重要なリスク/機会の評価

石井山林を含む、社有林における機会側面

- 生物多様性

- 土壌流出

- 水源涵養

- 炭素固定/流出抑制

Prepare

開示/報告に向けた準備

石井山林及び社有林における取り組み実績例

[Locate] 自然との接点の発見

北海道十勝郡に位置する石井山林は、2011年8月に取得した山林です。1969年に針広混交林として全国農業祭(現:農林水産祭)に出品され、林業経営部門で唯一の天皇賞を受賞した山林であり、当時の経営手法を継承した管理を行っています。当社のゾーニングでは「天然生誘導林」、「生物多様性保護林(水土保護林)」、「有用天然生林」から構成され、当社が管理する全75山林の中でユニークな森林管理を実施している約300haの山林です。「天然生誘導林」「有用天然生林」においては、前所有者による管理方針を継承し、森林の主伐の時期を長期間に延ばすこと等で、森林の持つ公益的価値を持続的に発揮できる長伐期型非皆伐施業を実践しています。また、石井山林においては、可能な限り自然の力を利用して幼木を育て森林を再生する手法(天然更新)を用いることにより、日本の林業において大きなコストを占める植栽作業の省略を目指しています。このため、石井山林は、コストの観点からも持続可能な林業モデルを実現している山林と言えます。

このような管理によって、石井山林は、全山林の中でも生物多様性が特に保全されるとともに、木材や水などの供給サービスに加え、水の涵養や土壌調整・保持、炭素貯留などの調整・維持サービスといった生態系サービスを提供しています。このことから、石井山林は、自然関連のポジティブなインパクトを持つ、重要性の特に高い場所となっています。

この点、 LEAPアプローチを通じて、持続的な森林管理により発揮される公益的機能を自然関連のポジティブなインパクトとして評価することは、「三井物産の森」の管理による効果の可視化ができることから他の山林も含めた「三井物産の森」の管理において重要な情報になります。

[Evaluate] 依存/インパクトの診断

石井山林およびその周辺エリアを対象に、2011年の取得時点を基準に、当社の管理手法を導入しなかった場合にどのようになっていたかを仮説・検証し、そのシナリオと比較することで当社の管理手法によるインパクトを検証しました。

概要

- 森が持つ多面的な機能の中で、LEAPアプローチの分析対象である環境資産や生態系サービスであり、かつ、定量的な評価を行うことが検討可能なものとして、以下の表の通り、5つの評価項目を選定しました。石井山林において当社が現在実施している管理を継続したケースと、その他の方法で山林を管理するケース等と比較しながら分析することにより、森林が持つ公益的価値の定量化を図りました。

- その定量化を通じて、石井山林において実施している持続可能な森林経営により、多様な生態系(環境資産)や、炭素貯留効果、土壌流出抑制効果および水源涵養効果(生態系サービス)が維持されていることで、公益的価値を創出していることを確認しました。

| 生物多様性評価 | 石井山林とその周辺における生物多様性の保全優先度および分布種数についての現状を評価(株式会社シンク・ネイチャー協力) |

|---|---|

| 森林管理による生物多様性へのインパクト | 森林の適切な管理による生物種数への影響を評価(株式会社シンク・ネイチャー協力) |

| 土壌流出抑制効果 | 土壌流出量を予測する式として一般的に使用されているUSLE式を用いて森林の有無による土壌流出抑制量を評価(MS&ADインターリスク総研株式会社協力) |

| 炭素貯留効果 | 樹木固定分として、林野庁が公開している「二酸化炭素の吸収・固定量「見える化」計算シート」の計算方法を用いて炭素固定量を評価、また森林土壌蓄積分として森林の有無による流出土砂量の差により、この流出土砂に含まれる炭素量を侵食等による森林土壌の炭素流出抑制量として評価(MS&ADインターリスク総研株式会社協力) |

| 水源涵養効果 | 対象地域の水循環を可視化した上で、森林管理による水涵養機能を評価(株式会社地圏環境テクノロジー協力) |

生物多様性評価

[検証内容] 石井山林とその周辺の現状評価を行う

[検証結果]

様々な生物の分布情報を始めとする生物多様性ビッグデータを提供する「日本の生物多様性地図化プロジェクト」(株式会社シンク・ネイチャー作成)により、現在の自然保護区の指定状況と、生物分布情報に基づいて特定した保全優先度を確認しました。その結果、石井山林が周辺地域に比べて生物多様性の保全優先度が高い地域であることを確認しました。

[維管束植物種数]

石井山林の維管束植物種数は、周囲の人工林よりも、種数の中央値で5種多く、東側に位置する自然林とほぼ同等の種数を維持しています。

代表的な種は、人工林を構成する針葉樹のカラマツ、トドマツ、広葉樹ではハルニレ、カンバ類等、草本ではフッキソウ、クリンソウ、ミヤコザサ等が挙げられます。

株式会社シンク・ネイチャー提供

[哺乳類種数]

石井山林の哺乳類種数は、周囲の人工林よりも、中央値で1種多い種数を維持しています。

代表的な種は、ヒグマ、エゾシカ、キタキツネ、エゾモモンガ等が挙げられます。

株式会社シンク・ネイチャー提供

森林管理による生物多様性へのインパクト

[検証内容] 森林の適切な管理による生物種数への影響を評価

[検証結果]

今回の分析では、以下の3シナリオで分析・評価し、それぞれが生物多様性保全にもたらす結果の比較を実施しました。なお、当社が石井山林を取得した2011年を基準年とし、取得可能なデータで基準年に最も近い2009年時点のデータを基に分析を実施しました。

| シナリオ名 | 前提条件 |

|---|---|

| 現状管理シナリオ | 森林の持つ公益的価値を持続的に発揮できる長伐期型非皆伐施業等の、石井山林で当社が現在実施している管理を継続したケース。 |

| 林業放棄シナリオ | 森に手を入れずそのまま放置されたケース。石井山林は民有地で保護地域に指定されておらず、周辺の民有地と同じような開発行為が行われたことを想定。 |

| 皆伐シナリオ | 木材取得のために皆伐を実施したケース。北海道森林管理局の場合、トドマツ人工林の標準伐期を50年としているため、林齢50年で皆伐しその後再度植林等が実施されなかったことを想定。 |

石井山林で実施している森林管理は、「非皆伐・保残伐施業」と呼ばれ、人工林の中に優良な広葉樹を保残することにより、皆伐を行わず可能な限り自然の力による更新を実践しています。石井山林においてこの管理を実施していることが、周辺の土地利用と比較して森林面積減少や多用途(農地等)開発の抑止となっています。

2009年から2024年3月現在まで、石井山林の森林面積は100%維持されています。

これに対し、周辺の保護地域外に位置する森林では20%以上が伐採されており、石井山林も仮に林業をせずに周辺で行われているような開発に任せた場合は、同様に森林の20%以上が失われていた可能性が高いと考えられます。

株式会社シンク・ネイチャー提供

石井山林を20m四方のグリッド(格子)に分割し、各グリッドの植物の分布種数から、山林全体の植物の平均種数を推定しています。

今回本項目で分析した植物種数は、周囲の人工林よりも石井山林の方が多く、隣接する自然林とほぼ同等の種数を維持していることが分かりました。現状管理シナリオでは種数を増加・維持し、皆伐シナリオや林業放棄シナリオよりも14~30%以上も多くの植物を保全しているという結果が得られました。

株式会社シンク・ネイチャー提供

同様に、哺乳類種数の推移も分析しました。現状管理シナリオでは、変化が軽微である一方、皆伐シナリオでは50年生を超えている林分全てを伐採するために種数減少が大きく13%減少し、林業放棄シナリオでは9%減少となる結果となりました。

株式会社シンク・ネイチャー提供

これにより全体として、現状管理シナリオの結果を踏まえると、保残伐施業により天然林とほぼ同等の生物多様性を維持しているという結果が得られました。

土壌流出抑制効果

[検証内容] 森林の有無による土壌流出抑制量を評価

土壌流出量を予測する式として一般的に使用されているUSLE式(※)を用いて森林の有無による土壌流出抑制量を評価しています。

- 米国農務省を中心に開発され、同国の農地保全基準として採用

- 日本においても「土地改良事業計画指針 農地開発(改良山成畑工)」で適用方法が解説されている

- 降雨の特性、土壌の特性、斜面長と傾斜、表層の植生および保全効果から年間の平均的な土壌流出量を推定する(降雨ごとの土壌流出量を推定するものではない)

※ 土砂侵食量算定式(Universal Soil Loss Equation)

[検証結果]

今回の分析では、現状管理シナリオと森林荒廃シナリオの2つを分析・評価しました。

| シナリオ名 | 前提条件 |

|---|---|

| 現状管理シナリオ | 森林の持つ公益的価値を持続的に発揮できる長伐期型非皆伐施業等の、石井山林で当社が現在実施している管理を継続したケース。 |

| 森林荒廃シナリオ | 森林が荒廃し、裸地となっているケース。 |

| (t/年) | 現状管理シナリオ | 森林荒廃シナリオ |

|---|---|---|

| 土壌流出量 | 111 | 22,165 |

石井山林が維持されることにより、当該エリアからの年間の土砂流出量を約0.5%に抑えられることが分かりました。土砂流出は水源涵養機能の低下、水質の悪化、生態系の破壊など、自然に対し甚大なインパクトを与え得ますが、森林の維持管理によりそのインパクトを低減させることが可能であることが分かりました。

MS&ADインターリスク総研提供

背景マップはOpenStreetMapを使用

炭素貯留効果

森林における年間の炭素固定量は、「1.樹木による炭素吸収量(樹木固定分)」と「2.流出が抑制される土壌中の炭素量(森林土壌蓄積分)」の2つを算出し、合算して総合的に評価いたしました。

[検証内容] 1.樹木固定分

林野庁が公表する「二酸化炭素の吸収・固定量「見える化」計算シート」により炭素固定量を評価

[検証結果]

所在地、樹種、齢級(5年ごとの林齢)、面積、立木密度、樹高、平均直径から二酸化炭素吸収量を算出いたしました。

石井山林は推定年間で約292t の炭素(CO2に換算すると年間で約1,072t) が吸収されていることが分かりました。これは、約391世帯分の年間排出量に等しい量です。

石井山林に多いカラマツ、トドマツの林齢ごとの炭素吸収量・固定量は、吸収量のピークはカラマツで林齢11~15年、トドマツで林齢16~20年であり、いずれもある一定の林齢を越えると吸収量が減少することが知られています。当社は、高齢期を迎えた林分を適切に間伐し、森林の更新を促す施業を継続的に実施しており、炭素貯留効果を維持していると考えられます。

出典:北海道庁HP(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/81225.html)よりMS&ADインターリスク総研加筆

[検証内容] 2.土壌炭素流出抑制量

森林の有無による流出土砂量の差により、この流出土砂に含まれる炭素量を侵食等による森林土壌の炭素流出抑制量として評価

[検証結果]

土壌で保持している炭素量は、土壌流出抑制量に土壌1tあたりの含有炭素量を乗じて算出致しました。森林総合研究北海道支所によると、石井山林が存在するエリアに多い褐色森林土は、地表~70cmまでに140t/haの炭素を含有されています。よって、今回の分析ではその数値を基に、褐色森林土は1tあたり0.025t-Cの炭素を含有していると仮定しました。

山林が維持されることにより流出を抑制できる炭素量は、年間で約551t、年間で約2,020tのCO2相当の流出を抑制していることが分かりました。

石井山林では保残伐施業を実施しており樹木による炭素吸収量の大幅な向上は難しいと考えられますが、地表を強く攪乱する皆伐に比べ土壌流出を抑制出来ることによって、長期にわたって土地に炭素を保持させることが可能であると考えられます。

| (t-C/年) | 樹木固定分 | 森林土壌蓄積分 |

|---|---|---|

| 炭素吸収量(t-CO2換算) | 292(1,072) | 551(2,020) |

水源涵養効果

[検証内容] 対象地域の水循環を可視化したうえで、森林管理による地下水涵養機能の向上効果を評価

[検証結果]

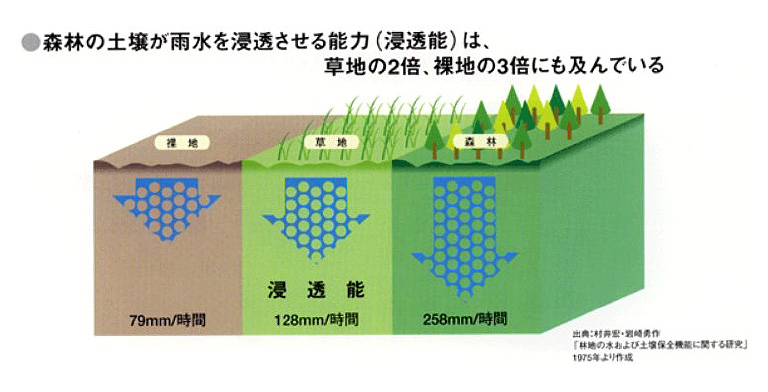

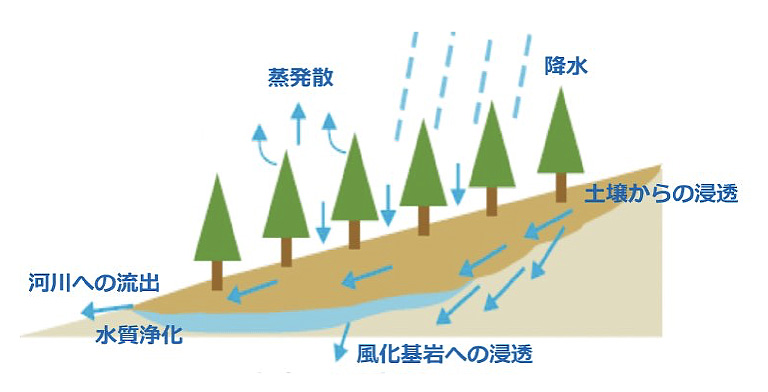

森林が発揮する水源涵養機能は「洪水緩和」、「水資源貯留」、「水質浄化」等があります。近年の天候不順に対し、健全な森林が発揮する「洪水緩和」機能は、環境保全の観点で重要性を増しています。

今回の分析では、土壌の浸透能(森林の土壌が雨水を浸透させる能力)と地上部の蒸発散量(降水量や気温、全天日射量の他、樹種・樹高・立木密度等から森林蒸発散モデルにて計算)から算出された、地表面を下向きに通過する水量を「涵養量」と定義しています。本検討では、近年10年の時間変化を考慮しない平均的な涵養量(地表面を下向きに通過する水量)のみを対象としたことから、表土の透水性の条件等が数値に影響を及ぼします。

以下の3ケースに関して、水循環シミュレーションによる涵養量の定量評価を実施しました。現状管理シナリオを基準として、各シナリオの涵養量の差分を定量化しました。

(なお、今回の分析では、森林における土砂流亡抑制による豪雨時の洪水流量低減や地下水貯留などといった、森林の持つその他の水源涵養機能全てを定量化しているものではありません。)

| シナリオ名 | 前提条件 |

|---|---|

| 現状管理シナリオ | 森林の持つ公益的価値を持続的に発揮できる長伐期型非皆伐施業等の、石井山林で当社が現在実施している管理を継続したケース。 |

| 管理開始前状態 | 石井山林を譲り受けた当初の状態。 |

| 皆伐シナリオ | 木材取得のために皆伐を実施したケース。周囲の山林同様に1977年から石井山林の51%が開発され、開発エリアは皆伐されて土砂流亡がおきたケース。 |

現状管理シナリオと管理開始前状態を比較すると、間伐などの森林管理を実施したことにより、年間約71,800m3のポジティブな効果をもたらしたという結果が示されました。また、皆伐シナリオと比較した場合、土砂流亡による表土の透水性低下を防ぐことで、年間約384,400m3の涵養量を維持しているという結果となりました。

地圏環境テクノロジー提供

| (m3/年) | 現状管理シナリオ | 管理開始前状態 | 皆伐シナリオ |

|---|---|---|---|

| 涵養量差分 | - (基準) | ▲ 71,800 | ▲ 384,400 |

今回定量的に分析した、石井山林が維持している涵養量以外にも、一般的には、森林の喪失によって長期的には土砂流亡を引き起こし、それによって浸透能が低下し、涵養量の減少や洪水流量の増加、下流域への地下水供給量の減少につながると考えられています。

[Assess] 重要なリスク/機会の評価

今回の分析評価から想定される「三井物産の森」における機会側面として、以下のものが考えられます。

社有林LEAP 想定される機会側面

-

土壌流出

- 土壌流出を抑制

- 地表を強く攪乱する皆伐に比べ、保残伐施業は土壌流出の抑制効果が高い

- 土壌流出の抑制

- 土砂災害の防止・低減

- 水源涵養量の維持

-

炭素固定/流出抑制

- 「樹木による炭素吸収」と「土壌からの炭素流出抑制」の2つの観点から、長期にわたり炭素を保持・固定することが可能

- 二酸化炭素の吸収と酸素の排出

- 炭素の長期的な保持・固定

-

水源涵養

- 適切な山林の管理による水源涵養量の維持

- 施業による水源涵養効果の向上(年間71,800m3)

- 水資源の安定供給

- 流域の水循環の維持

- 保水力向上による洪水の緩和

-

生物多様性

- 森林の減少や開発を抑止

- 保残伐施業により天然林とほぼ同等の生物多様性を維持

- 森林生態系や生息地の保全・保護

- より積極的な生態系の復元や向上への機会(ネイチャーポジティブ)

その他想定される機会側面

- 地域の生態系や自然景観の保全・保護(残置森林率や緑化率に関する規制リスクの対策にもなる)

- 教育や地域を巻き込んだエコツーリズムによる環境保全意識の醸成

- 流域の水質維持(畑地と比較し窒素やリンの流出が少ないため)

- 持続可能な木材資源の提供

TNFDのセクターガイダンスにおいて、森林に関連したリスクは以下のように定められています。

「三井物産の森」は全てFM認証を取得しており、FSC®認証(ライセンス番号:FSC®C057355)の審査項目は、こうした森林関連のリスクの特定・評価と高い整合性があることが、WWFと南三陸FSC®認証林の検証で示されています。今後もFM認証を維持更新していくことにより、リスクへの対応を継続します。

| リスク | リスクの内容 | |

|---|---|---|

| 物理的リスク | 急性リスク | 生態系の劣化および生物多様性の損失は収量を減少させる可能性がある |

| 森林の健康に影響を及ぼす病害虫の発生の増加 | ||

| 森林や植生の伐採に起因し洪水や暴風雨時の土砂災害リスクが高まることによるインフラへの損害 | ||

| 生態系サービスの低下、異常気象による暴露と影響の増加 | ||

| 主要種の喪失 | ||

| 慢性リスク | 気候変動による、水不足の増加 | |

| 気候や自然条件の変化が樹種の回復力や組織が活動する生態系に影響を与える | ||

| 移行リスク | 政策 | 天然資源の許可など、自然に影響を与え、その圧力を軽減する活動に対する規制の強化 |

| ネイチャー・ポジティブな成果を目指した規制の変更 | ||

| 報告義務の強化 | ||

| 市場 | 顧客の価値観や嗜好の変化 | |

| 評判 | 自然管理が十分に認識されていないブランドからの顧客心理のシフト | |

| 技術 | より効率的でクリーンな自然負荷の低い技術への移行 | |

| 質の高いデータへのアクセスの欠如が自然関連の評価を妨げている | ||

TNFDのセクターガイダンスにおいて、森林に関連した自然関連の機会は、以下のように定められています。

今回の分析で明らかとなった機会側面を維持すべく、石井山林では非皆伐・保残伐施業を継続していく一方で、他の社有林でも本分析結果を参考に、新たな機会の獲得に向けた森林管理を実践します。

| 機会 | 機会の内容 |

|---|---|

| リソース効率 | 自然に良い影響を与えるプロセスへの移行(例えば、修復、汚染の減少) |

| 自然関連資源の多様化 | |

| 自然に根ざしたソリューションの採用 | |

| 製品・サービス | 自然への影響をプラス/低減した新しいビジネスモデル活動 |

| 再生不可能な環境負荷物質に代わる木質材料を活用した新製品の開発 | |

| 市場 | 新興市場へのアクセス |

| 資本フローと資金調達 | 自然関連のグリーンファンド、債券、ローンへのアクセス |

| 仕入先への奨励金の活用 | |

| 評判資本 | ステークホルダーとの協働 |

| ブランドへの好感度を高める行動 | |

| 生態系保護・再生 | 重要な生態系又は生息地の直接的又は間接的な(例えば、資金調達パートナー、アドボカシー)回復、保全又は保護 |

| サイトベースのネイチャーベースドソリューションの実施 | |

| 土地/管轄レベルでのマルチステークホルダー・アクションへの投資 | |

| 天然資源の持続可能な利用 | 自然に良い影響を与えるプロセスへの移行 |

| 天然資源の再利用とリサイクルの増加 | |

| サービス・製品ラインにおける自然ソリューションの採用 | |

| 製品・サービスの認証 | |

| 天然資源の供給にプラスの変化をもたらす行動 |

[Prepare] 開示/報告に向けた準備

今回のLEAPアプローチによって、「三井物産の森」の一つである石井山林において、生物多様性の保全等の観点で、自然関連のポジティブなインパクトが実現されていることが分かりました。三井物産および三井物産フォレストは、このポジティブなインパクトが引き続き実現されるように、持続可能な森林経営を継続して参ります。

また、今回は、石井山林を特に重要な場所として特定して分析しましたが、その他の「三井物産の森」においても、山林毎に持続可能な森林経営を図ることにより、生物多様性の保全が図られています。「三井物産の森」における生物多様性への取り組み例としては以下のようなものがあります。

京都/清滝山林:自然共生サイトへの登録

自然共生サイトとは、環境省が「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を認定し登録する区域のことです。認定区域は、保護地域との重複を除き、「OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)」として国際データベースに登録される予定です。当社は社有林をこの自然共生サイトに登録することを通じて、国際目標である30by30(2030年までに世界の陸地と海のそれぞれ30%を保全・保護することを目指す自然資本に関わる目標)に貢献していきたいと考えています。

「三井物産の森」の1つである京都/清滝山林は、京都の伝統行事である「五山送り火」、「鞍馬の火祭」に必要な薪や、松明の材料となるアカマツやコバノミツバツツジを提供しています。2023年当社はこの清滝山林を、「里地里山といった二次的な自然環境に特徴的な生態系が存する場(自然共生サイト認定基準 価値3)」および「伝統工芸や伝統行事といった地域の伝統文化のために活用されている自然資源の供給の場(同 価値5)」の価値より、自然共生サイトに正式登録いたしました。

京都:五山送り火

北海道の山林では、樹皮や根をかじるエゾヤチネズミによる被害が深刻です。環境負荷を考慮し、薬剤によらない対策として、ネズミの天敵であるフクロウに注目しています。フクロウの繁殖・生息に適した巣箱を製作し、社有林内に設置しており、定期的に利用状況をモニタリングしています。

北海道:フクロウ巣箱設置