Who makes the brand ?

プロジェクトの概要

2014年にスタートした「三井物産ブランド・プロジェクト」の一環として、現場最前線に立つ三井物産社員たちが、佐藤のディレクションのもと実際の新聞広告を制作。 社員がブランディングの主体となることを目的としたプロジェクト。コピーライティングからビジュアルの企画開発まで、広告制作の主要部分すべてに社員が挑んだ。 通常、広告代理店に依存する専門領域をクライアント自身、それも現場社員が担う。その過程で、ブランドの核心を社員自らが言語化。 全社に発信・浸透させていくアンバサダーの役割を担った。ブランディングにおいて、対外的な発信を強化する一方で、社内の意識改革に苦心する企業は多い。 「インナーブランディング」の場として、あえて「マス広告」を活用するという過去にない取り組みとなった。 実制作においては、15の営業本部(当時)の自薦・他薦メンバーがプロジェクトチームを構成。各チームが半年間にわたり10回以上のセッションを佐藤と重ね、原稿を制作した。 佐藤のチャレンジは、表現のプロではないメンバーをゴールへ導く「思考のプロセス」をデザインすること。さまざまな思考モデルを用いてディレクションを行った。 3年間かけてまとめられたアウトプットは、全15回のシリーズ広告として日本経済新聞に掲載された。

2014年5月、ブランド・プロジェクト始動

三井物産のブランディングは、2014年にスタートした。当時、三井物産のようなBtoB企業が本腰を入れてブランディングを行うケースは珍しく、ある意味、異例であった。現在非常に多くのBtoB企業がブランディングを行なっていることを考えれば、三井物産の取り組みはブランディングがBtoB / BtoCという枠を超えて広がる時代の幕開けを告げていたと言えるかもしれない。

プロジェクトの第1フェイズにおいて、まず、ブランドの価値構造を整理。ブランドコンセプト(あらゆる事業領域においてグローバル時代の最先端をいく「強靭で柔軟な個」の集合体)とコミュニケーションコンセプト(「ヒト価値」連鎖型コミュニケーション)を策定した。CIの再構築を行い、世界中で運用がばらばらであったコーポレートロゴをリ・デザイン。コーポレートスローガン「360° business innovation.」およびステートメントを策定。そして、これら土台を固めた上での第2フェイズとして、2016年春から「三井物産 Advertising Project」をスタートさせた。

ブランディングに関する最大の誤解は、「ブランディング=ロゴやスローガンをつくること」というものである。事実、ロゴやスローガンの刷新をもって“ブランディング”と称している事例も世間には数多くあるようだ。しかし、実際にはそれはブランディング全体の入口に過ぎない。ブランディングとは本質的価値をもとに戦略的イメージコントロールを行っていく活動の全てであり、その99%以上はロゴやスローガン制定後の現実的アクションが占める。そして、どのようなアクションが必要かは1つ1つのブランドによって全て異なる。そこに定型はない。「方法」そのものをゼロから開発する。それこそが、ブランディングだ。三井物産の場合、その「方法」の核をなすのは「人」だと考えた。三井物産は、「人の三井」と称されてきた歴史を持つ。あらゆる産業領域をカバーする三井物産にとって、ビジネスに革新をもたらす「人」こそが力の源泉。そして「人」こそがメディアだ。現場の社員一人ひとりがブランドの体現者として顧客に、パートナーに、社会に、「ブランドのあるべき姿」を発信できれば、それに勝るコミュニケーションはない。

Advertising Projectによって15個の新聞広告が生まれたが、実は、真のアウトプットは広告そのものではない。ブランドの価値を表現するという体験を全社に広げ、世界中のグループ社員4万6千人を「メディア」にしていく。それを長期的な狙いとした。

広告主が、真に、広告の「主」であるために

現在、日本の企業の広告は、ほとんどが広告代理店などのパートナー企業が制作している。しかし、制作作業は「代理」できても、問題意識は「代理」できない。ブランドを前進させるエンジンは常に企業自身の中にあり、広告代理店への過度の依存はブランドの空洞化にもつながりかねない。

そのような考えから生まれた三井物産Advertising Projectでは、「社員一人ひとりが、ブランドの核心を言語化できていること」を理想とした。その状態であれば、社員の顧客・社会に対する日常の言動が全てブランドコミュニケーションになるからである。どんなクリエイターも、ブランディングの主体になることはできない。より良い広告、より良いブランディングを生み出していく主体は常に社員一人ひとりだ。プロジェクトメンバーは、当時の15の営業本部から自薦・他薦により編成された。それぞれの通常業務を行いながら、時間を作ってディスカッションを重ね、佐藤とのセッションに臨んだ。自らの本部の強み、提供価値、進むべき方向性などを徹底的に掘り下げる。それを自らの言葉で具体化し、最も効果的に伝えるビジュアルを考える。半年間、各10回以上にわたるセッションは決して順調なものばかりではなかった。紆余曲折、時には積み上げてきた議論をゼロベースで差し戻すような困難を経てアイデアを形にしていった。

さらに、そのプロセスは必要に応じて各本部内で共有され、場合によっては本部内の声を吸い上げながら、制作過程に反映していった。そしてまとまった案は、社長をはじめとする経営幹部へもプレゼンテーション。プロジェクトメンバーのみで取り組むのではなく、現場から経営層まで全社を巻き込むプロジェクトとした。

こうして進んだ取り組みを、全てのチームが終えたのは2019年春。3年間に及ぶ長期プロジェクトとなった。

思考のプロセスをデザインする

「現場社員が、自らの手で広告をつくる」。言葉にするのは簡単だが、コピーライティングやビジュアル開発は未経験者が急にできるものではない。そこで佐藤が行なったのは、いわば、思考プロセスのデザインである。

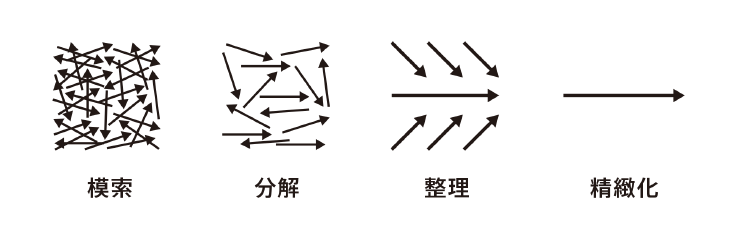

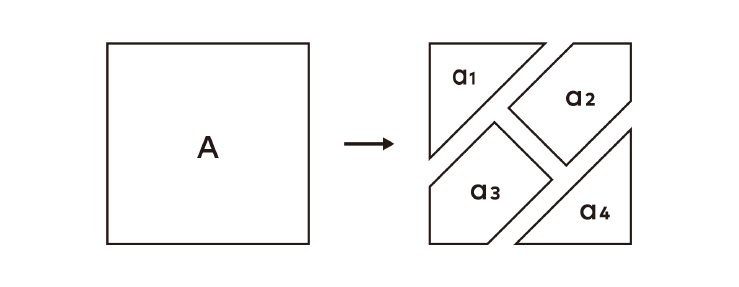

アイデアを生み出していく過程を①模索、②分解、③整理、④精緻化の4つの段階に分け、各チームの真意を引き出し、時に疑問を投げかけ、時に別の角度から光を当てながら、議論を方向づけていった。

①模索フェイズ

最初期においては先入観によって可能性を限定せず、あらゆる方向性を探る。いわば「要素の棚卸し」の段階。拡散と集約を完全に分離することがポイント。アイデアを広げる段階ではあえて価値判断をせず、選択の幅を最大化する。

②分解フェイズ

情報の羅列に過ぎない①の成果を、一転して分析的に見つめる。各要素を分解し、その関係性を理解することで対象が持つ価値の構造を明らかにしていく。

③整理フェイズ

集約の段階。情報に優先順位をつけ、最も効果的なメッセージに絞り込んでいく。限定されたスペースで強いコミュニケーションを行うには、視点を研ぎ澄ますことが不可欠となる。

④精緻化フェイズ

明確な目的設定、明確な整理によって絞り込まれた方向性のもと、「伝わる力」を最大化する表現のチューニングを行なっていく。

この4つのステップをスムーズに進めていくために、クリエイターが多くの場合において無意識に行なっている発想のパターンを類型化し、思考モデルとしてプロジェクトメンバーに提示。それを活用することでより効果的なメッセージ開発を行った。以下にその代表的なものを示す。

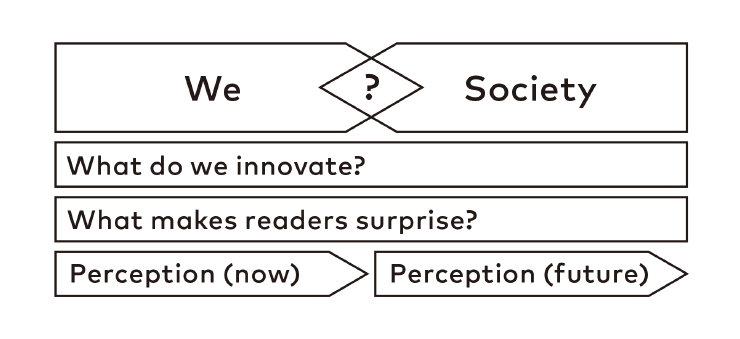

セルフオリエンテーション

広告のメッセージは、「We」と「Society」の接点に生まれる。発信者(We)が言いたいことと、受け手(Society)が聞きたいことの重なり。そこで開発されたメッセージでない限り、決して価値を持つことはない。したがって、プランニングの第一歩はこれまで自社目線で語られて来たことを、受け手目線のフィルターを通して見つめ直すことから始まる。いわば、受け手側のコトバへの「翻訳」である。

恋愛にたとえるとわかりやすい。「相手の好意を獲得したい」という点で広告と恋愛には共通項がある。恋愛なら、相手に語りかけるとき一方的に自分の趣味の話をするだろうか。相手の関心を考えず自分の行きたいイベントに誘うだろうか。まず相手の性格や興味あることを考え、ふさわしい話題を探すだろう。それにも関わらず、広告となると読者を置き去りにして一方的な自分語りを始めてしまう企業は多い。価値とは、相手の心の中に生まれるものだ。相手を起点に考えなければならない。自分と相手。常に「トンネルを両側から掘る」感覚が必要になる。こうした考えから、受け手目線で価値を持つ要素の洗い出しをプロジェクト冒頭で行なった。

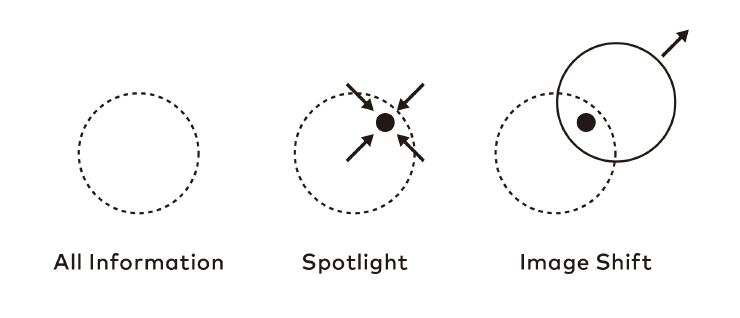

焦点設計

ブランディングにおいてメッセージ開発していく上で、最も陥りがちな悪手は「全情報を網羅的に伝えようとする」ことだ。それはブランドに何ら新しいイメージを付加しない。新しい動きを生み出さない。全てを伝えようというのは、広告ではなく、会社案内パンフレットの発想だ。広告は「説明」ではない。明確な意図を持ったメッセージで、ブランドに明確なイメージを築き上げていくものだ。

そのためには、網羅発想ではなく、特定のポイントに焦点を絞ったメッセージ設計が重要となる。特定のポイントにフォーカスしそこに強い光を当てることで、ブランド全体のイメージがそちらの方向へシフトする。そこに新しいブランド像が生まれる。すぐれた広告には、このようにブランドに新しい動きを生む力がある。

「Society」目線で発信すべき情報を吟味した上で、何を取り上げどこにイメージシフトさせていくのか、意志を持って決断することが重要だ。1つの方向を選ぶことは、他の全ての方向を捨てることに他ならない。その「1つの方向」がシャープであればあるほど、「捨てる方向」の幅も大きくなる。したがってこの決断に確信を持つには考え尽くし、議論し尽くすことが必要となる。決断する勇気を持てないブランドは、決して強いコミュニケーションを行うことはできない。

価値の因数分解

次に考えなければならないのは、独自性はどこにあるのかということだ。というのも、いわゆる紋切り型の表現にとどまりエッジを立てられていない広告が想像以上に多いからだ。たとえば、そうしたメッセージのひとつが、「お客様のために」というものだ。顧客本位の姿勢に焦点を絞る。それは企業にとっては絶対善であり否定しづらい。だが、考えてみてほしい。「私たちは、お客様のことを考えません」と謳うブランドがあるだろうか。

顧客本位をメッセージにするなら、「自分たちの“顧客本位”は、A社の“顧客本位”と何が違うのか。B社の“顧客本位”と何が違うのか」という問いに対して明確な答えがなければならない。それが明確になることで、はじめて独自性や説得力が生まれる。Advertising Projectでは、この紋切り型の表現を乗り越えるために「価値の因数分解」というアプローチを用いた。価値を構成しているものは何か、要素に分解して考えることで独自性の根拠を明らかにする発想である。

たとえば、ビールの「うまさ」を例に考えてみよう。人は純粋な味覚だけでおいしさを感じるのではない。素材の良さを知る、国際的な賞を受賞していることを知る、そうした要素によってより深い満足感を得る。これも「うまさ」を成り立たせる要素ととらえる。とするならば、ブランドによってたとえば以下のような違いが出てくるだろう。

ex. ビールの「うまさ」の因数分解

・ブランドX =「味覚」×「贅沢な麦芽」

×「職人気質のものづくり」

・ブランドY =「味覚」×「新しい製法」

×「国際的な受賞という第三者評価」

・ブランドZ =「味覚」×「食との相性」

×「今いちばん売れている時流感」

この3つのブランドでは、当然、うまさの語り口は異なってくる。このように、要素に分解して考えることでメッセージを深掘りすることが可能になる。実際、プロジェクトにおいてもこの発想から、「売る力」=「引き出す力」×「つなぐ力」×「市場を創る力」、「付加価値力」=「Application」×「Focus」×「Empathy」(他、11の要素)などのメッセージが生まれた。

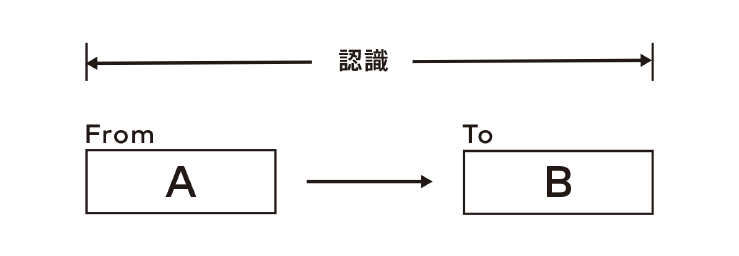

From / Toモデル

もうひとつ有効なアプローチは、対象を静止した状態でとらえず、「AからBへ」という変化のプロセスの中でとらえる思考だ。これはブランド内部のA→Bという変化で考える自己比較でもよいし、他ブランドがAとしていたものをBへ変えていく、と考える他社比較でもよい。

いずれにせよ、変化のベクトルを示すことで価値を生んでいく。

焦点設計の項でも述べた通り、広告は現状説明ではない。いま目に見えているものを記述するだけでは不十分だ。なぜなら、ブランディングに必要なものは「期待」の創出だからだ。アイデアは、理想と現実のはざまに生まれる。どこから来てどこへ向かうのか、社会のどんな変化と結びつけるのか、From / Toというフレームでとらえることでブランドの約束すべきことが見えてくる。

プロジェクトでは、「モビリティチェーン構想」というメッセージがこのアプローチから生まれた。これは三井物産が「機械・輸送システム本部」という本部名を「モビリティ第一・第二本部」と変更した意味を議論する中から生まれたものだ。その視点を突き詰めることで、領域の垣根を超えたビジョン広告という表現コンセプトに行き着いた。

表現の解像度

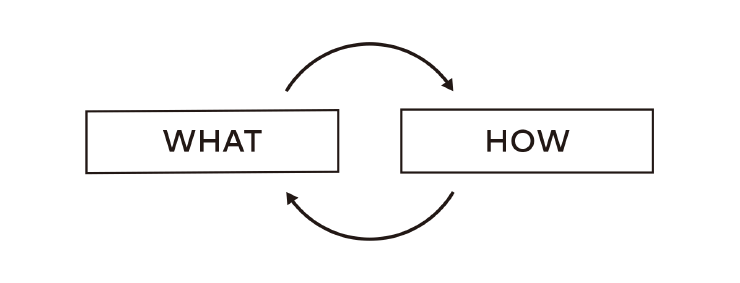

最終的に表現を詰めていく上では「WHAT」と「HOW」という2つの視点が重要になってくる。

・WHAT=何を伝えるか(内容)

・HOW=どう伝えるか(手段)

基本的には、「WHAT」を固めた上でそれにふさわしい「HOW」を考える、という順序が望ましい。何を伝えるかを置き去りにして手段から考えるアプローチは正しいとは言えない。だが一方で、広告の相手は生身の人間であり、その生身の人間の興味を惹きつけ、心を動かさなければならない。そのためにはコトバとしての目新しさやビジュアルのインパクト、すなわち「HOW」も非常に重要になる。「WHAT」が完全に固まるのを待つのではなく、「WHAT」がある程度絞れてきたなら「HOW」を考え始めてみることが有効だ。

「HOW」を考え具体的なアウトプットにしてみると、時として、「なぜかわからないが魅力的に感じるもの」が生まれることがある。それを見逃してはならない。その「なぜかわからない」に正面から向き合い、深く掘り下げることで「なぜ」を言語化するのだ。そうすることで、そこから遡って何を伝えるべきか(=WHAT)がよりクリアに見えてくることがある。

そうして再度言語化された「WHAT」をもとに「HOW」を考え直すと、さらに精度の高い表現が生まれる。この連続で高速で「WHAT」 ⇄「HOW」を往復することで表現の解像度は上がっていく。それは左脳的な判断(論理)と、右脳的な判断(感覚)との往復と言ってもいいかもしれない。ロジカルな思考をしながら常に感覚的な判断の扉は開けておかなければならない。それがクリエイティブワークの要だ。

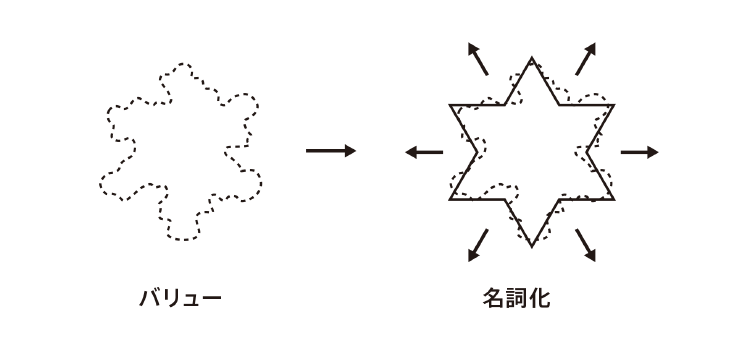

名詞化

広告のアウトプットは、当然、目的を最も効果的に達成するべくブラッシュアップされる。このプロジェクトでは「名詞化」をひとつの基本フォーマットとした。「サイエンスとビジネスを縦横無尽につなぎ新たな価値を生み出す」ではなく「三井物産のサイエンスネットワーキング」、「ビジネス×Digital×現場の人材の力で変革を起こす」ではなく「三井物産の“変える力”」とするアプローチである。

これは、Advertising Projectの目的が「全社員のメディア化」にあるからだ。社員が自らの現場で顧客やパートナーに三井物産の強みやバリューを語るとき、情緒的なセンテンスよりも端的なキーワードの方がはるかに使いやすい。

名詞化のメリットは、あいまいな概念・なんとなく共有されている暗黙知にシンプルかつ強固なフォルムを与えることで、発信力と共有力を高めることだ。優れたキーワードはビジュアルさえ必要なく人から人へコストゼロで伝わるため、非常に効率性が高い。ネットコミュニケーションの重要度が増す一方の現在、こうした記号性・検索性の高いキーワード型のクリエイティブはひとつのトレンドと言える。

3年間のプロジェクトの中で「創る力」「現場力」「付加価値力」「ヘルスケアエコシステム」「バーチャルパイプライン」など、さまざまなキーワードが生まれた。これらは今この瞬間も三井物産のビジネスの現場で活用されている。

プロジェクト後こそ、真の本番

こうしたプロセスを踏みながら、半年間かけて、プロジェクトメンバーは最終的な広告案を作成。社長をはじめとする経営幹部に対してプレゼンテーションを行なった。現場から経営陣まで意思統一されていなければ、決して効果的なブランディングはなし得ないからである。経営陣は忌憚なくフィードバック、率直な意見交換が行われた。その結果さらなるブラッシュアップを重ね、ついに原稿が完成。日本経済新聞に順次掲載された。

しかし、プロジェクトはここで終わりではない。むしろ、「広告掲載後こそが本番」とさえ言える。半年間の過程で得たものを、メンバーが起点となって全社へ浸透させ、さらに社外まで広げていくことが真の目的だからである。参加メンバーからは、以下のような感想が挙がった。「三井物産らしさとは何か、時代に求められるものは何か、我々に生み出せるイノベーションとは何か、あらためて考える機会となった」「自らの仕事の本質をわかりやすい言葉にして伝えることの難しさを再認識した」「外から与えられた言葉ではなく、本部一体となって生み出した言葉だからこそ伝わる熱意や想い、それが個人や組織に与えるポジティブな力を実感した」「全社に浸透するよう、議論の過程を含めて伝えていきたい」「取引先などに対して、当社紹介資料としても積極的に使っていきたい」そして社長、プロジェクトメンバー、佐藤らが、プロジェクトの成果を社員にレポートする成果報告会を実施。また各本部においても度々セッションが開催され、体験が共有された。その後、プロジェクトで開発されたコピーやビジュアルは、「顧客・パートナーへのプレゼンテーション」「海外の支社・子会社での現地スタッフとのコミュニケーション」「新卒採用セミナーやOB訪問での会社説明」等で広く、積極的に用いられている。さらに、株主総会でも掲出。コピーを中期経営計画に反映させる本部もあるなど、まさに、成果が全社で活用されている。

総括:3つの革新性

三井物産 Advertising Projectの革新性は、三つある。第一に、ブランドのメッセージ開発の主体を、真に企業自身が担ったこと。従来、広告代理店やマーケティングコンサルティング企業などの外部組織に委ねることが常識とされていた領域を、広告主の現場社員が手がけた。その結果、コミュニケーションの課題解決と事業現場をダイレクトに結び、社員の当事者意識を高めることに成功した。そこにはブランド価値の本質は本来、社員一人ひとりに内在するものであり、ブランディングとはそれを最大化するものであるべきだという佐藤の考えが色濃く反映されている。

第二に、インナーブランディングにマスメディアを活用したこと。ブランドの理念を社内に浸透させるためのコミュニケーション活動(=インナーブランディング)は近年重要度を増す一方だが、通常、パンフレットなどのツール制作や社内研修等にとどまるケースがほとんどだった。それに対して、日本経済新聞というマスメディア(それも全面広告15回分)を社員に開放するというアプローチは、かつてない斬新なものであり社内外で注目を集めた。

最後に、Advertising Projectが「Advertising(広告)」で終わらず、展開性・拡張性を持ったものであったこと。顧客へのプレゼンテーションや、海外の支社・子会社での活用、リクルーティングでの活用、さらに株主総会や中期経営計画に至るまで、大きな波及効果を生んだことは先に述べた通りである。

ブランディングとは、一瞬もとどまることのない連続的な運動だ。ブランドを構成する全ての人の日々の言動が、そのままブランドの価値となる。「人」=社員一人ひとりをメディアととらえる三井物産のプロジェクトは、そのことを極めて純度の高い形で表している。Advertising Projectを終えた今も、その成果は三井物産の中で連鎖的に広がり、世界中の現場で今日も新たな価値を生み出しているのだ。