あゆみ

旧三井物産による豊田佐吉と豊田自動織機への支援

今日のトヨタ自動車との協力関係の源流

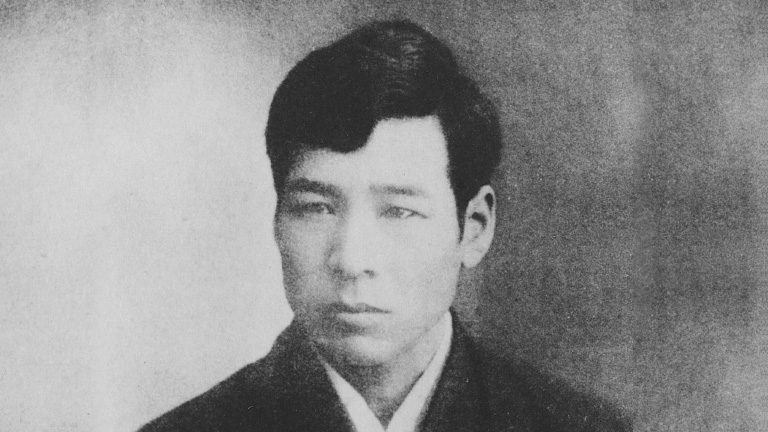

旧三井物産(注)は1890年代となると、貿易商社としての活動ばかりではなく、さまざまな産業分野に進出し、会社の設立・経営や支援を試みるようになった。その代表例がトヨタ自動車の礎をつくった発明家の豊田佐吉と豊田自動織機への支援である。

豊田佐吉は、1897年に豊田式木製動力織機を完成させ、自身の発明した機械を製造販売する豊田商店を設立、またこの動力織機を使って綿布を製造する乙川綿布も経営していた。ある日、旧三井物産の織物審査担当者が従来の手動織機では不可能な、品質が寸分違わぬ綿布を発見し、名古屋支店が調べたところ、豊田佐吉が発明した動力織機による綿布と判明した。同社技術の優秀さを認めた旧三井物産は1899年に10年契約で動力織機の一手販売契約を結び、資本金の全額を出資し、三井のマークにちなんだ井桁商会を設立。

豊田商店に代わって同社が動力織機の製造販売にあたり、豊田佐吉は技師長に就任して織機のさらなる改良に専念するという役割分担となった。

当時、動力織機はドイツ製が872円であったのに対し、豊田式は93円と格安で使い方も簡便であった。井桁商会の創業当初は製造が間に合わないほど売れ、豊田式動力織機の名は全国に知れ渡った。ところが、1900年に不況が到来、さらに義和団の乱の影響で、対中国輸出が止まり、紡織業界は操業短縮に追い込まれ、同社は解散に至った。

しかし、その後も旧三井物産は、豊田商会(豊田商店から改称)に必要な資金を融通するなど資金面で発展を支援していた。1906年には、豊田商会を株式会社に改組し、大手紡績会社の資本を導入して経営するよう提案したところ、豊田佐吉はこれを受け入れ、同年12月に資本金100万円で、豊田式織機を設立した。同社も不況に見舞われ、業績は振るわず挫折し、旧三井物産と豊田佐吉の共同事業はなかなか実を結ばなかったが、名古屋支店を通じた支援は続き、協力関係は維持された。

そして遂に1926年に豊田自動織機製作所(現・豊田自動織機)を設立、事業は軌道にのった。

旧三井物産と豊田佐吉との結び付きは、やがて1933年に豊田自動織機製作所が自動車部を設置し、同社がトヨタ自動車工業を生み、トヨタ自動車へと発展する過程でも継続され、現在の三井物産との関係強化へと発展している。

(注) 法的には旧三井物産と現在の三井物産には継続性はなく、全く別個の企業体である。