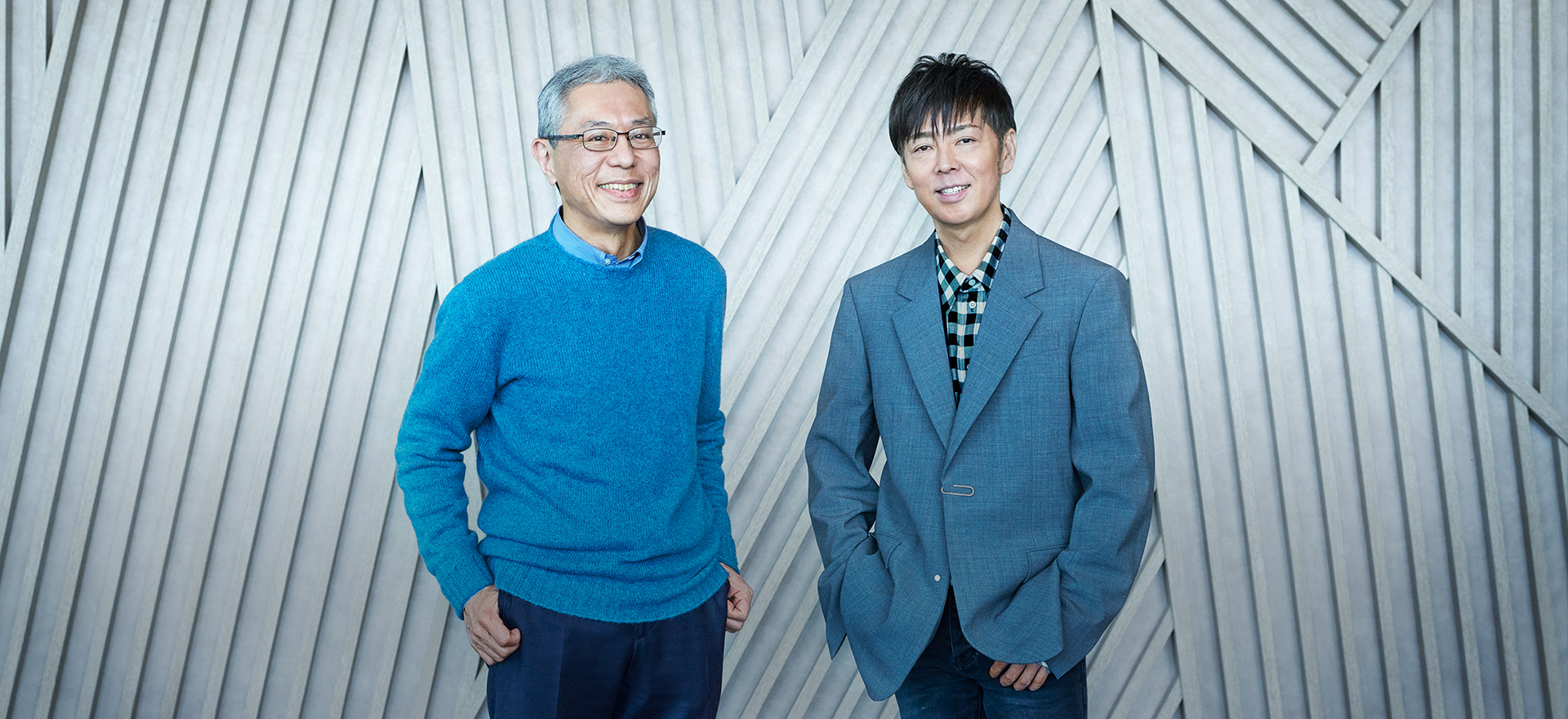

堀 健一

Kenichi Hori

三井物産株式会社 代表取締役社長

×

佐藤 可士和

Kashiwa Sato

クリエイティブディレクター

世界を動かし、前進する原動力は、一人ひとりの志。

三井物産社長 堀健一と、2014年以来、三井物産の企業ブランディングを手掛ける日本を代表するクリエイティブディレクター、佐藤可士和氏。

三井物産という会社について、あるいは大きく変わる時代について。そして、2022年から始まる新たなブランディングについて、それぞれの思いを語りました。

社員一人ひとりがメディア

三井物産ブランド・プロジェクト

──佐藤可士和さんが2014年から手掛けている三井物産のブランド・プロジェクトの振り返りから、お話を始められればと思います。

佐藤

当時社長だった飯島さんが冗談めかして言われていましたが、「アメリカに行くと、ミツイよりも(米・メジャーリーグで活躍した)マツイの方が有名なんだ」と(笑)。日本で三井物産という会社を知らない方はほとんどいないと思いますが、やはりグローバルではそこまで日本のような認知はまだない……飯島さんは、日々のお仕事の中でそういったことをリアルに感じておられたのだと思います。

また、これは多くのB to B企業に共通する課題でもあると思いますが、三井物産という名前は知っているけれど、実際にどんなことをやっているのか、何を目指しているのかといったことがなかなか外からは見えにくい。このあたりが、やはり基本的な問題意識としてありました。

僕自身にとっても、それまでさまざまな企業のブランディングを担当してきましたが、そのほとんどはB to C企業で、三井物産のような業態、いわゆるB to Bの企業に取り組むのは初めての経験でした。そうした意味では、このプロジェクトは僕にとってもまったく新しいチャレンジでした。

メディア環境の変化によってコミュニケーションの形は劇的に変化していますが、あらゆる人、組織にとって本質的にコミュニケーションは不可欠なわけですから、今や“B to B/B to C”といった画一的なくくりで企業を捉えるのは意味が無いのではないか……ちょうどそういうことを考えていた時で、象徴的な事例でもありました。

まず、僕が提案したのは主に、“ビジュアルアイデンティティ(VI)の統一”と“理念の整理”ということでした。

VIに関して、飯島さんからは当初、「“井桁三”にこだわる必要はないから、ゼロベースで何がベストかを提案してほしい」と言われたんです。しかし、いろいろと熟考した結果、三井物産にとってこの伝統ある“井桁三”が何よりも変えがたいイメージ資産であると確信したんです。形やバランスをファインチューニングし、現代的で強い意匠に改める。そこにボリュームを持ったオリジナルフォントを開発して、“MITSUI & CO.”のロゴタイプをデザインし、アイデンティティをまとめていきました。

理念については、当時経営企画部長だった堀さんを含め、新入社員から幹部、さまざまな年齢・階層の社員の方々へのヒアリングを重ねて、“360° business innovation.”というコーポレートスローガンを開発、総合商社の意味合いをグローバルにメッセージできる形にしました。

堀 今の社屋の日比谷通り側には、佐藤さんにデザインしていただいたロゴが掲げられていますが、あれを眺めるたびに、ああ、このロゴは本当にいいなと思います。

佐藤 ありがとうございます(笑)。

堀

“MITSUI & CO.”というのはそもそも、“三井物産とその仲間たち”という意味ですが、佐藤さんのあのロゴデザインが素晴らしいと思うのは、“& CO.”の持っているものの意味合いが、それまでとはまったく違う訴求力を伴って浮かび上がってきたところ。

もちろん、グローバルにおけるVIの統一を実現できたことも大きいでしょう。これは逆に三井物産らしいとも言えるのですが、それまでは、海外拠点で使われているロゴ、フォントは結構バラバラで、局地的な個性が発揮され過ぎているというところもありました(笑)。それが統一されたというのは、第一義的には非常に良かったと思いますが、ブランド・プロジェクトが進んで行くにつれて、“& CO.”の持つ意味をしっかりと考えていこうというところに深化していった。

佐藤

そうですね。特に、“アドバタイジング・プロジェクト”はそこに重要な役割を果たしたと思っています。このプロジェクトには、現会長の安永さんから、「頭から煙が出るぐらい社員に考えさせる取り組みを」という依頼を受けてたどり着きました。

社員の皆さんと一緒に三井物産という会社について、あるいは事業の意義などについて議論し、最終的には広告として発信しました。3年かけて全事業本部のチームに参加してもらったのですが、本当に大変でした(笑)。その分、一人ひとりがブランディングを自分のこととして捉えるきっかけになったと思います。

堀 三井物産のブランドイメージを対外的に発信していくうえで最大の担い手、メディアとは何なのかというのを考えていくと、それはつまるところ、一人ひとりの社員なんですよね。店舗でも、商品でもない。それが、“仲間たち”“個々の社員”の存在を際立たせるあのロゴデザインにも明確に表現されていると思います。

また、“360° business innovation.”というスローガンは、我々が暮らすこの地球というものを想起させるところがあります。

三井物産の原点には、地球、世界を大事にしていこうという思想がありますが、コロナ禍を経て社会の中でそうした意識がますます高まっており、“360° business innovation.”というのは、時代を少し先取りするような形で、我々の事業の意味、ミッションを指し示してくれているのではないかと思います。

つまり、業際を横断する組み合わせの妙や、従来の枠を超えた新しい発想によって、社会に、世界に本当に求められ、役に立つソリューションを実現していくこと……それが三井物産の仕事なんだということですね。

モノからコト、そしてイミの時代へ

──社会の、人々の価値観、意識が変化してきている中で求められる企業活動のあり方、ブランディングのスタンスといった点については、どのようにお考えになりますか?

佐藤

先ほど堀さんも言われたように、もちろん以前から地球規模の課題に関する取り組みはさまざまな形で行われてきているわけですが、ここにきてそれが一気に真ん中にきているなということは非常に感じます。特に若い世代はそうしたことにとても意識が高く、我々の地球を、この社会をどうしていかなければならないのかといったことを、真剣に、誠実に考えている。

もちろん企業活動において利益をあげるということは大事なことですが、社会や地球に対してしっかりと貢献できているか、その企業なり事業なりが存在している意味とは?といったことが問われているのが現代なのだと思います。

従ってブランディングや企業広報においても、そうしたテーマにしっかりと向き合いながら発信していくことが重要になってきています。三井物産という会社はこれからの社会に対してどのように貢献できるのか、あるいは、この会社に入って仕事をすると、どのような意味や価値を見つけられるのか。

価値観に関して、“モノからコトへ”と言われて久しいですが、現代はそれがもう一段階進んで、“コトからイミへ”というフェーズに入っていると言っていいのではないかと、僕は考えています。今、多くの人々は“イミ”を求めていると言えるのではないでしょうか。

堀

佐藤さんがおっしゃるように、若い方たちの意識がものすごく高くなっているというのは同感です。

三井物産の社員を見ていても、自分が携わっている仕事が最終的にどのように社会や世界に貢献できるのか、それをダイレクトに体感したいという思いを持っている人材が多いように思います。若い方たちが見ているのは、言うなれば“未来の景色”ですから、我々経営の側としてもやはり、それを共有していきたいという思いは非常に強く持っています。

ただ、我々が向き合っているのはあくまでもビジネスの世界ですから、面白そうだから少し手を付けてみたけれど、難しいから放り出したというのでは意味がありません。本当に意義のある、インパクトのある仕事に持って行くためにはどうしたらいいのか、どういった心構えが必要なのかといった、ミドルゲーム(チェスや将棋で言うところの中盤戦)が非常に重要になってくる。我々は、困難な局面でも歯を食いしばってミドルゲームを攻略し、ハードルを乗り越えていかなければなりません。

ブランディングというのは、そうした困難な局面に挑むうえで、社員の共通認識を形成し、背中を押してくれるものでもあるのではないでしょうか。

佐藤 おっしゃる通りだと思います。今、三井物産では、“志”をテーマに掲げた新しい取り組みをローンチしようとしているわけですが、これは三井物産が、より“意味”の側に、設立以来培ってきた本質の側に接近しているということではないかと僕は捉えています。プロジェクトを貫くタグラインは「その志で、世界を動かせ。」というものですが、“その”というのは社員個々人、個の志を実現する場として三井物産があるということを表現しています。

社員の志が原動力。会社は舞台。

──堀さんはこの新たな取り組みに、どのような思いを持っておられるでしょうか?

堀

「その志で、世界を動かせ。」というメッセージは、先人たちがやろうとしてきたこと、そして、我々が受け継いできたものに照らしても、まったくブレのないものだと思います。

少し補足すると、この中の“世界”というのは、必ずしも“グローバル”ということだけではなく、自身が所属するコミュニティや業界なども意味しています。自分が向き合っている世界を少しずつ動かしていくことによって、大きな“世界”を動かすこともできるんだということ。

三井物産という会社は、仕事の大小には関係なく、一人ひとりの社員が、こういうことをやっていきたい、これを実現したいという、その人なりの志を持って集まった“仲間たち”なのだと私は思います。そして、一人ひとりの志はそれぞれ違っていて、アプローチも違うかもしれないけれども、その志をお互いにリスペクトする、互恵の精神を持って共に仕事をすることによってつながっている組織、それが、三井物産という会社なのです。

お互いを鼓舞し合うたくさんの“志の集団”……それが、三井物産の基盤になっている。ですから、会社というのは一人ひとりの社員が活躍するための“舞台”なのであって、個人と会社は対等の関係にあるのです。

佐藤

“& CO.”の精神ということですね。現代社会は、ますます複雑化してきていて、それこそ何が問題なのかすらわからない、そういう時代になってきているのではないかと思います。

今、我々が直面している数多くの社会課題を始めとする“難問”に向き合わなければならないときには、一人で何とかするということではなく、仲間と共に知恵を出し合って“共創”する、そうした姿勢がますます重要になってきている。それはまさに、三井物産における“& CO.”の精神、姿勢でもあるのではないでしょうか。

堀

今、佐藤さんが“難問”と表現されたもの、むしろ我々はそこにたどり着かないといけないと思っています。ですから私が社員に言っているのは、労を惜しまずにフィールドワークを重ねて、現場で何が起こっているのかを正しく把握し、課題の本質をつかむこと……これからは、こうした課題の核心にいかに接近できるかが問われる時代になっているんだということです。

そして、外部とのパートナーシップも含めた“共創”によって、三井物産らしい総合解を導き出す。そうでなければやはり、“明日のビジネス”を生み出していくことはできないでしょう。

社員にはとても高いハードルを課しているのかもしれませんが、それはやはり、三井物産という舞台が、社員一人ひとりの思いをリスペクトしているからこそなのだと思います。三井物産は、社員の志、思いの実現のために、100%コミットしている会社でありたいと考えています。

佐藤

社員の方々とお話ししていると、皆さん本当に三井物産のことが好きなんだなと思うことが多く、それはとても素晴らしいと感じていました。堀さんにはぜひそうした環境を社員に提供し続けてほしいと思います。

「その志」を、三井物産という“場”を使って実現したい……社員一人ひとりがそう思えるような会社であり続けてほしいですね。

堀 健一 Kenichi Hori

三井物産株式会社 代表取締役社長

1962年生まれ。1984年、三井物産入社。

商品市場部長、IR部長、経営企画部長などを経て2014年に執行役員。

2016年、ニュートリション・アグリカルチャー本部長。

2018年、代表取締役常務執行役員。2019年、専務執行役員。

2021年4月より現職。

佐藤 可士和 Kashiwa Sato

クリエイティブディレクター

1965年生まれ。

ブランド戦略のトータルプロデューサーとして、幅広い領域で活動。

著書に『佐藤可士和の超整理術』など。東京ADCグランプリ、

ICONIC AWARDS 2021 BEST OF BESTほか多数受賞。

京都大学経営管理大学院特命教授。

本対談は、感染症対策を十分に行った上で実施しました。

2021年12月掲載