株式会社三井物産戦略研究所

中国企業の国際化の拠点として存在感を高める香港

2018年2月16日

三井物産戦略研究所

アジア・中国・大洋州室

八ツ井琢磨

Main Contents

中国が1970年代末に改革・開放を始め、外資の誘致を通じた経済発展を目指す方針に転じて以来、香港は外国企業が中国に進出する際の拠点としての役割を果たしてきた。一方、最近では中国からの対外直接投資が拡大するなか、香港は中国企業が海外に進出する際の拠点としての役割も強めている。本稿では、「中国企業の国際化の拠点」としての香港の役割に焦点を当て、中国ビジネスにおける香港の位置付けの変化を考察する。

海外展開に香港を活用する中国企業

中国企業の海外進出と香港のかかわりについて、中国から香港への直接投資や中国企業による香港での事業拠点の設立動向から確認したい。

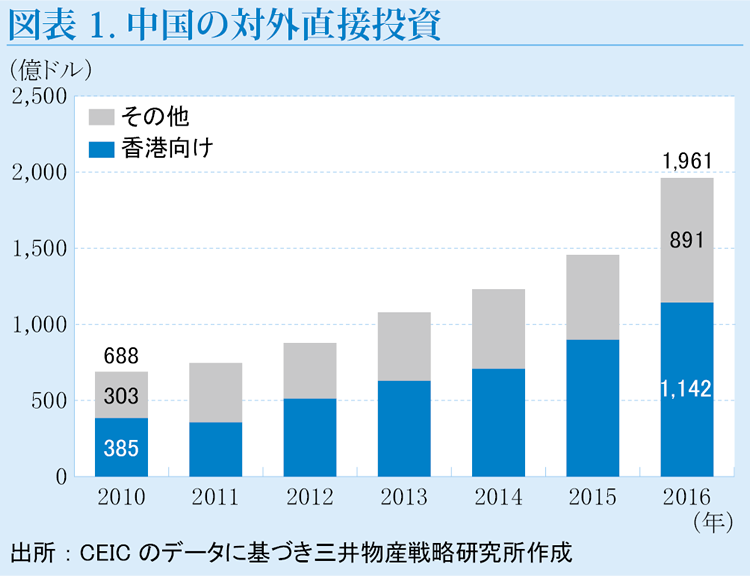

香港は中国の対外直接投資の最大の投資先である。2016年の中国から香港への直接投資は1,142億ドルと中国の対外直接投資全体の58.2%を占めた(図表1)。このうち多くは香港を経由して第3国に投資されている。中国商務省によると、2016年の対外M&A(合併・買収)のうち、①青島ハイアールの米ゼネラル・エレクトリック(GE)家電事業買収(買収額55.8億ドル)、②テンセントなどによるフィンランドのゲーム会社買収(同41億ドル)、③長江三峡集団のブラジル水力発電事業買収(同37.7億ドル)は香港経由で実施された。

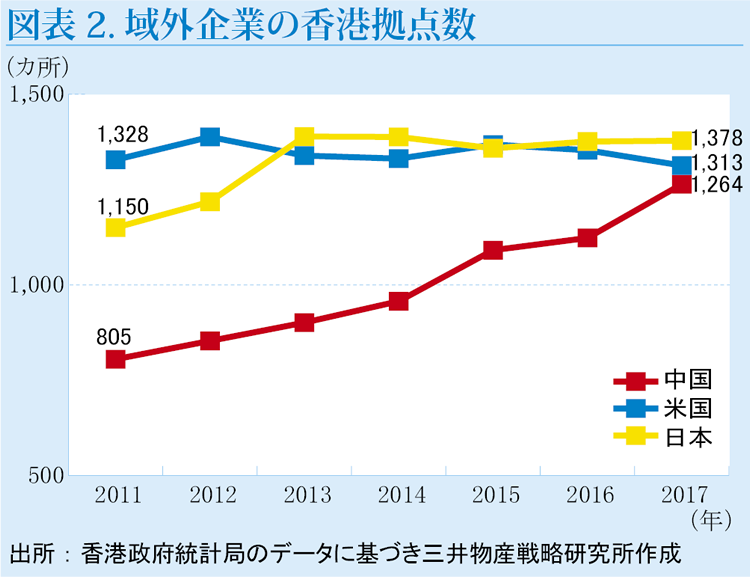

香港に事業拠点を設立する中国企業も増加している。香港政府の調査によると、中国本土の企業が香港に設立した事業拠点の数は2017年で1,264社となり、日本企業(1,378社)や米国企業(1,313社)に迫っている(図表2)。さらに中国企業の事業拠点のうち350社(全体の28%)は香港に加えて、その他の国・地域の業務も統括・支援する拠点である。香港の事業拠点を海外事業の統括・支援拠点として活用する中国企業も着実に増加している。

中国企業が香港を海外展開に活用する理由として、まず香港の資金調達機能が挙げられる。香港証券取引所で上場する中国企業の数は2017年12月15日現在で1,049社と上場企業全体の50%を占める。中国企業は香港市場での新規株式公開や増資で2017年に計3,220億香港ドル(約410億ドル)を調達した。中国企業は香港で調達した資金を、香港や中国本土の事業に加え、海外事業に活用している。

さらに香港では調達した資金を海外に投資する際の資本移動の自由が確保されていることも大きい。中国政府は2016年半ばから資本流出を抑制するため、資本規制を強化している。2017年8月には、対外投資を奨励、制限、禁止の3分野に区分し、不動産・ホテル・レジャー産業などの対外投資を規制する通達も出した。一方、香港では「一国二制度」の下、資本移動は自由であり、中国企業が香港で調達した資金などを海外に投資することは、直接的には制限されない。中国企業は対外投資や資金管理をより効率的に行うため、香港を活用している。

国際化する中国企業を取り込む香港

香港も、海外展開を加速する中国企業を積極的に取り込もうとしている。重要な政策の一つに、財務拠点(corporate treasury centre)に対する税制優遇がある(2016年4月施行)。これは、外国企業や中国企業が香港に一定条件を満たす財務拠点を設置した場合に享受できる税制優遇である。①海外関係会社からの借入金に対する支払利息の損金算入を認める、②金融財務活動から発生する課税所得(海外関係会社への貸付金からの受取利息など)を対象に法人税率を通常の16.5%から8.25%に軽減する――ことが柱である。

香港に財務拠点を設置している中国企業に、国有原発大手の中国広核集団がある。香港政府がまとめた財務拠点の活用事例によると、中国広核集団は2010年に香港に子会社「中広核華盛投資」を設立し、同社を通じて海外での資金調達や資金管理を行っている。中国広核集団は近年、英国での原子力発電所の建設に参画するなど、海外投資を積極化している。これにともない、対外投資の資金需要が拡大しているほか、海外事業から得る外貨収入を管理する必要性も高まっている。このため同社は外国為替管理や資本移動が自由な香港から海外事業の財務を統括し、財務活動の効率向上やコスト削減につなげているという。

財務拠点の税制優遇の対象は中国企業だけではないが、中国企業の海外進出が加速するなか、香港は中国企業の誘致に力を入れている。例えば、香港金融管理局(HKMA)の陳徳霖総裁は2017年7月に中国本土を訪問し、財務拠点の誘致を行っている。その際、中央政府直轄の大型国有企業である中国華能集団、国家電力投資集団、長江三峡集団が香港で財務拠点を開設・拡張する方針を表明したという。さらに陳総裁は「多くの多国籍企業は財務拠点と地域本社(regional headquarter)を同じ場所に設立している」と指摘。香港への財務拠点の誘致を通じ、外国企業の地域本社や中国企業の海外統括拠点の誘致につなげたい考えを示している。

香港は、中国が進める巨大経済圏構想「一帯一路」にも積極的に関与している。HKMAは2016年7月、香港を通じたインフラ投融資を促進する部門として「インフラ融資促進弁公室(IFFO)」を設立した。IFFOには、中国や世界の大手金融機関やインフラ関連企業がパートナーとして参加。ワークショップなどによるパートナー間の交流を通じ、インフラ投融資に関連する香港のビジネスサービス(金融、法律、会計、税務、エンジニアリングなど)の活用を促している。パートナーは設立当初の41社から87社に拡大した(2018年1月現在)。中国のインフラ大手が相次いで参加し、日本からもメガバンク3行や国際協力銀行、香港三菱商事、三井物産(香港)が参加するなど、存在感を高めている。

東南アジアとのつながりを活用

香港を活用した中国企業の海外展開を考える上で、重要な進出先が東南アジアである。香港は地理的に東南アジアと近いほか、東南アジアの華僑・華人とのつながりも深い。インドネシアのリッポー、タイのチャロン・ポカパン(CP)、マレーシアのクオック・グループなど香港を拠点に中国事業を展開する華僑系財閥も多い。

東南アジア業務を香港から管轄する中国企業に、四大国有商業銀行の一つである中国銀行がある。中国銀行は2016年10月以降、マレーシア、タイ、インドネシア業務を香港子会社の「中国銀行(香港)」に移管したほか、カンボジア、ベトナム、フィリピン業務も移管する予定である。また「中国銀行(香港)」はブルネイ支店を2016年10月に開設したほか、世界銀行傘下の「多数国間投資保証機関(MIGA)」と提携してミャンマーの光ファイバー網整備事業に1億ドルを融資するなど、東南アジア事業を強化している。

香港と東南アジアの結びつきを一段と深めると考えられるのが、2017年11月に締結された香港と東南アジア諸国連合(ASEAN)の自由貿易協定(FTA)および投資協定である(2019年1月に発効予定)。これにより物品貿易については、シンガポールがFTA発効時に全ての香港原産品の関税を撤廃し、他のASEAN諸国も段階的に関税を引き下げる。また香港が強みを持つサービス分野でも市場開放が進む予定で、香港政府によると、香港企業がタイ、フィリピン、ベトナムに進出する際に、多くの業種で出資比率上限が50~100%に引き上げられる。香港とASEANの経済協力の進展は、香港を活用した中国企業の東南アジア進出にも追い風になると考えられる。

本稿では、香港の「中国企業の国際化の拠点」という側面に焦点を当てた。そこから見えてくるのは、「一国二制度」で認められた香港の特殊なビジネス環境を活用する中国企業、海外展開を加速する中国企業を取り込む香港、そして中国本土の資本規制を維持しつつ中国企業の海外進出のニーズを満たすために香港を活用する中国当局という構図である。香港をめぐっては、近年、「一国二制度の形骸化」など中国本土と香港の政治・社会的な対立に焦点を当てた報道が多く見られる。しかし、経済面に限れば、中国本土側も香港側も「一国二制度」をしたたかに活用しており、香港は中国企業の国際化の拠点という新たな役割を担いつつある。中国ビジネスにおける香港の位置付けが変化するなか、日本企業にとっても、中国企業との第三国における提携などを模索する上で、香港の役割を再評価していく必要がある。