株式会社三井物産戦略研究所

インドの牛乳・乳製品の需要拡大と生乳供給の方向性

2017年9月7日

三井物産戦略研究所

産業調査第二室

野崎由紀子

Main Contents

インドは牛乳大国である。インドの生乳(牛乳・乳製品の原料)の生産額は269億ドル(2014年)と巨大である。その消費量も1.5億トン(2016年)と世界最大で、世界全体の26%を占めている。その用途は、庶民の間で広く親しまれているチャイに使うなど飲用がメインであり、そのほかに、ギー(バターオイル)、ダヒ(ヨーグルト)、パニール(カッテージチーズ)といったインド特有の乳製品などがあり、これらは家庭で手作りされることも多い。

近年、消費者ニーズが高度化・多様化するなかで、生乳の用途は、従来の伝統的な乳製品から、新たな高付加価値品にまで広がっており、今後もさらに生乳消費が拡大することが予想されている。ここでは、インドの牛乳・乳製品の需要と、その原料となる生乳の供給について、現状と今後の方向性を考察する。

生産性向上が課題となる酪農

インドの牛乳市場が現在のような巨大市場に成長した背景には、人口増加に加え1人当たりの消費の拡大がある。インドの1人当たり生乳消費量は、堅調な経済成長を背景に1980年頃から大きく伸び始め、特に2000年代には急速な経済成長に伴い伸びが加速した。国連食糧農業機関(FAO)の最新統計となる2013年には、1980年比2.2倍の85kgとなっている。

この水準は、日本の72kg、中国の33kg、ベトナムの16kgと比較するとアジアの一国としては高いといえるものの、米国、EU、豪州の3分の1であり、今後も伸びる余地は大きい。インド政府も、2023年度(2023年4月~2024年3月)の生乳消費量は、2015年度の1.7倍に拡大するとみている。このように増加する需要に応じて供給を増やしていく必要があるが、その役割を担うインドの酪農は生産性に大きな問題を抱えている。

インドは世界最大の生乳生産量を誇る。その乳牛の数は水牛を含めて3億頭と世界一であり、酪農家の数も7,500万戸と世界最多である。しかし、酪農家の大多数は零細で、わずかな農地を所有する農民が自宅の庭先で数頭の家畜を飼育する小規模家族経営(写真1)に加え、農地を持たない酪農家も少なからず存在している。そうした零細酪農家が、飼料メーカー製の高品質な飼料を牛に与えるケースは少ない。農地所有者であれば自給できるわずかなコメや残飯等を餌として与えるのが通例であり、農地を持たない場合は町中で「放牧」し、牛は道端の生ゴミを食む。

零細酪農家が飼料にコストをかけないのは、貧しいことが最大の要因ではあるが、そもそもコストをかけてまで生乳を増産しようとする意志がない場合も少なくない。トラクターの普及で牛の役牛としての役目は失われつつあるとはいえ、牛糞が、煎餅状にして家の壁で天日で干して燃料として利用される重要な生活物資の一つであるのに加え、尿も民間療法の薬として売れるため、生乳収入だけに依存していないことも、背景としてあると考えられる。

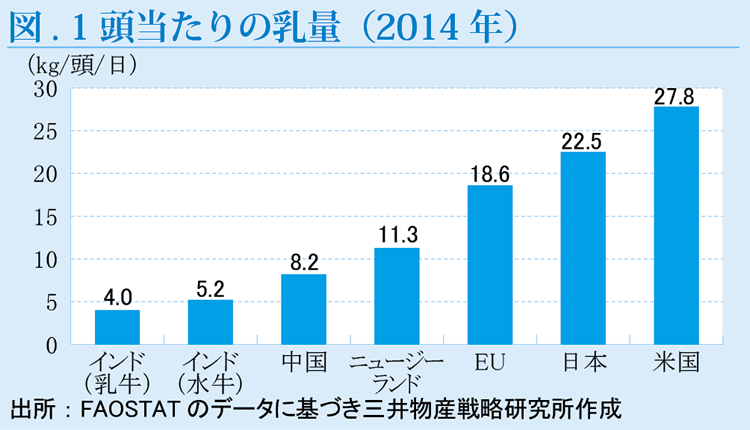

こうしたインドの酪農の現状は生産性の低さとなって表れている。FAOの統計で国際比較すると、米国や日本の1頭当たりの乳量(2014年)は1日当たり27.8kg、22.5kgであるのに対し、インドでは乳牛で4.0kg、水牛で5.2kgと低い(図)。インド政府が個別に公表している統計でも全体で4.6kg(2015年度)と低く、それを細かく見ても、インドの伝統種で3.4kg、水牛で5.8kg、生産性の高い外来種、交雑種でさえ、それぞれ11.2kg、7.3kgにとどまっている。

今後の需要拡大に対応するには生産性の向上が不可欠であり、政府としても「酪農開発のための全国アクションプラン」(National Action Plan For Dairy Development)の中で、外来種の導入や品種改良、栄養・衛生改善などにより生産性の向上を図るとしており、1頭・1日当たりの乳量を2023年度には2015年度の1.5倍に当たる7.1kgまで拡大する計画を打ち出している。

穀物メジャー最大手で飼料生産も手掛けるカーギルは、2008年以降、インドの酪農家に教育プログラムと合わせ高品質の飼料を供給する体制を構築してきており、2016年9月にはパンジャブ州に飼料工場を新設した。同社をはじめとする産業側からの働きかけにより、現在は、需要拡大というチャンスを狙う新たなタイプの酪農経営が広がりつつある。彼らは、収量を重視し飼料等の生産資機材へのコスト投入も惜しまない。そのような近代的な酪農家が、今後のインドの生乳供給を支える重要な役割を担っていくものと考えられる。

能力拡大と安全性向上を目指す生乳流通・加工

生乳流通・加工でも、さらなる需要拡大に応じた能力の拡大や安全性向上が課題となっており、生産のみならず下流工程でも、民間企業を中心に近代化が進む可能性がある。

インドで生産された生乳のうち約5割が自家消費で、残りが市中に出回っているが、流通するうちの61%が非組織的な零細事業者等による取り扱いであり、さらなる需要拡大に応じた物流・加工能力に限界がある。さらに、そうした零細な事業者の多くが冷蔵設備を持っておらず、安全性にも問題がある。そのため政府は、先述のアクションプランの中で、2023年度までに、非組織的な調達割合を現在の61%から14%まで減らし、組織的な調達の割合を高める目標を掲げている。

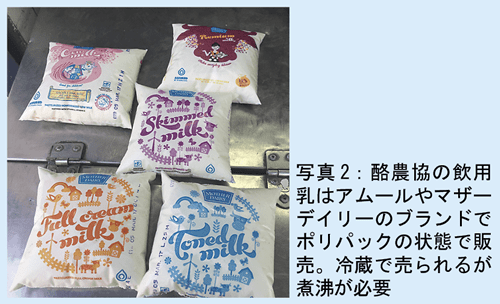

組織的な調達ルートとしては酪農家の組合組織である酪農協と民間企業などがある。酪農協は1965年に設立された組織であり、全国198の酪農協を通じて17万の村落の1,583万人の組合員から集荷された生乳は、主にキヨスク型の店舗を通じて飲用乳として販売されている(写真2)。また、生乳を調達する民間企業としては大手食品のネスレのプレゼンスが大きい。

現状の酪農協と民間企業の調達シェアはそれぞれ流通量全体の19%ずつであるが、政府の計画では、酪農協の割合を33%とする一方で、民間企業の割合を50%まで高めるとしており、冷却・加工処理能力の増強のための民間投資への期待がうかがえる。

ニーズの高度化・多様化への対応

これまで見てきたように、現状では零細な酪農家と非組織的な流通事業者が生乳供給の主役であるが、この体制では、将来的な需要拡大に対応し続けるのは難しい。そのため今後は、新たなタイプの酪農家や民間企業といった近代的な経営主体の活躍が期待され、それらの事業機会が拡大しよう。それに関連して、動物栄養や動物薬、衛生的かつ効率的な飼育設備といった酪農経営を支援する周辺産業や、冷蔵設備や物流インフラ構築においてもチャンスが広がっていくものと考えられる。

さらに、都市部を中心に所得向上、都市化、共働きの増加などによるライフスタイルの変化や志向の変化が予想されるなかで、牛乳・乳製品に対する需要の質的な変化をビジネスチャンスと捉える供給サイドの新たな動きもある。

デリーの南約100kmの地域で中規模な酪農業を営むWhyte Farms社は、新興の企業ながら、自社生産のオーガニック飼料で、自動化・機械化を徹底しながら乳牛を飼養し、搾った牛乳を自社で低温殺菌、ペットボトルにパッケージングし、自社の冷蔵車でチルドの状態で定期購入顧客に宅配する、というユニークなビジネスモデルを展開している。

同社の牛乳は一般のものに比べ付加価値が高い。一般の牛乳は集荷から消費者に届くまで3~5日かかるのに対し、同社は搾りたてを12時間以内に届けることで「インドで最も新鮮な牛乳」を標榜している。また、一般の牛乳が冷蔵でも1日しか保存がきかないのに対し、同社のものは3日以上、冬場など冷蔵状態が良ければ1週間もつ。さらに、給餌から製造までの工程において一切手を触れず衛生を保っている上に殺菌処理を行うため、一般の牛乳とは異なり安全性が高く煮沸が不要、かつ、水牛乳と区別なく流通している一般の牛乳のような臭みは全くない。

こうした同社の牛乳は、一般の牛乳の約2倍の価格で販売されている。足元では企業の駐在や大使館勤務の日本人や韓国人を中心に外国人顧客が急増しているが、顧客の大半はインド人とのこと。国全体としては低所得国と位置付けられるインドでも富裕層を中心に高付加価値にプレミアムを支払う層が既に存在していることがうかがえる。

高付加価値の乳製品は、上記以外にも、利便性が高まる製品や、健康などの志向の変化を捉えた製品など、さまざまである。例としては、パッケージング済みで調理不要のチーズやヨーグルトのほか、ベビーフード、デイリーホワイトナー、高温殺菌のロングライフ牛乳、アイスクリーム、プロバイオティクス入りの乳製品などが挙げられる。インドの富裕層の数は既に1,700万人、2025年には3,300万人になるとも予想されている。高付加価値にプレミアムを払う顧客層がもはや「ニッチ」とはいえなくなるなかで、そうした顧客の高度かつ多様なニーズを捉えることも大きな事業機会となっていくだろう。