株式会社三井物産戦略研究所

ドイツの「ものづくり」と「Industrie 4.0」

2015年9月7日

ドイツ三井物産室

新産業・技術室

山口修弘

Main Contents

EUの「ものづくり」を牽引するドイツには、世界を代表する製造業者の存在や、しっかりとした産官学の連携、また、イノベーションを加速させるための振興政策など、さまざまな強みがある。これらの強みを背景に、昨今ものづくりの新たな取り組みの一つとしてドイツが始動した「Industrie 4.0」は、ドイツ国内のみならず、日本やその他の国々で大いに注目されている。本稿では、ドイツのものづくりを特徴付けている製造業の特色や、さらなる成長を狙う政策とその中核プロジェクトIndustrie 4.0の概要を紹介するとともに、同取り組みの今後を考察する。

ドイツ製造業界の特色とイノベーションへの取り組み

ドイツは、日本と同じくものづくりに強みのある国であり、ダイムラー、BMW等の自動車会社やボッシュ、シーメンス、ロボット製造業のKUKAや、化学品メーカーのBASF、バイエル等、世界を代表する製造業の雄が多数存在する一方、力のある中堅・中小企業(ミッテルシュタント:Mittelstand)の存在が製造業全体を下支えしている。中小企業の形態は、大企業に部品等を供給するパートナー企業の形態を持つものや、それぞれ単独で、ニッチエリアの世界トップを占めるものなど、さまざまである。それらの企業が渾然一体となりドイツの製造業を躍進させている。

また、産官学の連携がうまく機能し推進されていることも、ドイツ製造業の大きな特徴としてよく指摘されている。企業と大学・研究機関が密接に連携してイノベーションを推進する産業クラスターの存在や、応用技術研究に主眼を置いて、企業と大学・研究機関の橋渡し役を担うフラウンホーファー研究所等の有力研究機関が新技術のビジネス化を後押ししており、ドイツのものづくりイノベーションの成功に大きく貢献している。

さらに、ドイツは、国のイノベーションを加速するための振興政策「ハイテク戦略」を2006年に発表した。その後も2010年に第二弾となる「ハイテク戦略2020」、2015年に第三弾の「新ハイテク戦略」を発表し、累計で約900のイノベーション案件を推進し、300件の特許成立や40社の新規企業を立ち上げるなどの成果を挙げ、高評価が得られている。Industrie 4.0は「ハイテク戦略2020」の中で2011年に構想が発表されたもので、ITを横串に、ドイツの「ものづくり」をより進化させることを目的としている。

Industrie 4.0とは

Industrie 4.0を一言でいえば、IoT(Internet of Things)とFA(Factory Automation)を融合させ、「スマートファクトリー(考える工場)」を実現することを目的としたドイツの産業政策である。

IoTとは、従来人手で行ってきた作業やサービスを、センサー技術やインターネット、コンピュータ、ロボット等の機械を使って提供する仕組みのことである。センサー等から得た膨大なデジタル情報(ビッグデータ)を、インターネットを通じてリアルタイムに収集・分析し、分析結果に基づき最適制御された生産サービスをロボット等が提供していく。2015年4月にコマツと米GEが提携を発表した、鉱山機械のPredictive maintenance等による鉱山オペレーション全体の効率向上の取り組みも、IoTを活用した事例である。

IoTによるスマートファクトリーが実現すると、工場で働く従業員を最小限にすることができる。また、それぞれの工場内の生産設備機器がインターネットでつながり、製造ラインで使われるプロトコルが統合されれば、材料の前処理から部品の製造、最終製品の組み立てまでを全て自動化できると期待されている。さらに、小売流通業や一般消費者が、このネットワークに参加すれば、さまざまなエンドユーザーが欲する多様な製品が工場で製造され、手元に届けられるというマスカスタマイズの世界が実現し、製造業の在り方を根本的に革新する可能性がある。

ドイツのものづくり企業は、個別の技術や企業内の機械化・自動化推進で、世界的に高いレベルにあるが、インターネットによる企業間の連携等には課題があることが、従来から指摘されてきた。ドイツはIndustrie 4.0の推進により、インターネット技術に優れる米国に先駆けてスマートファクトリーを実現することで、より生産性の高いものづくりの実現と製造業全体のさらなる国際競争力強化を狙っている。また、近年急速に成長しドイツ製造業を脅かす存在となった中国、アジア諸国等に対する優位性の確保や、労働者人口の高齢化による熟練労働者減少の問題解決なども一挙に達成したい思惑がある。ドイツはIndustrie 4.0を国策として推進しており、その実現を通じて大手メーカーの優位性確保を狙うのみならず、中小企業を含めた産業全体の競争力向上が実現できるような施策も盛り込まれている。

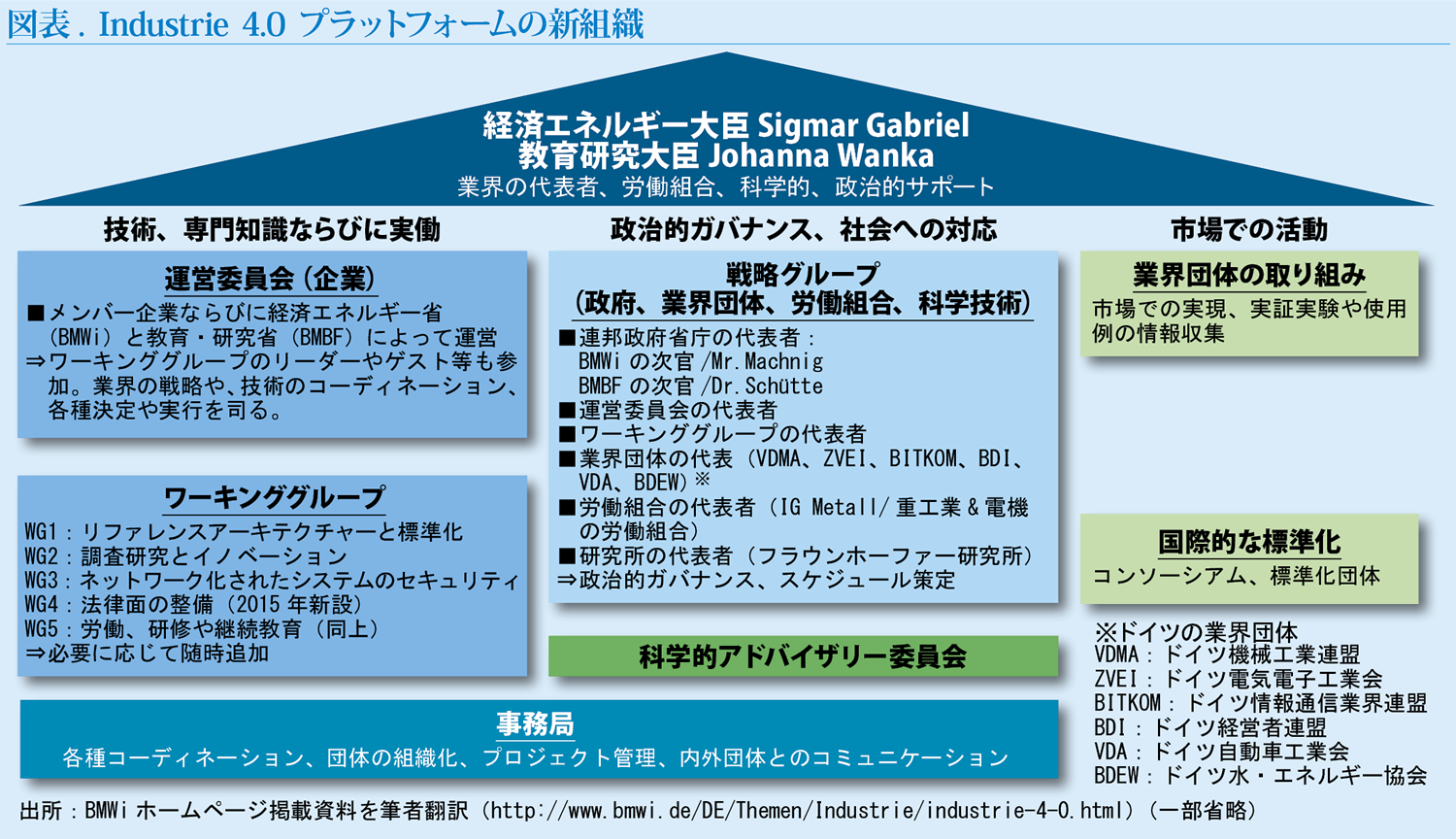

本プロジェクトを推進するための運営団体Industrie 4.0プラットフォームは、2013年3月に発表された後、2015年3月により強化され、図表に示した形となっている。より多くの業界団体が加入し、法律面の整備や労働・職業訓練に関するワーキンググループが追加されたこと、また実証実験や現場への応用、国際的な標準化を目指す役割を担ったこと等が大きな進歩であり、連邦経済エネルギー省(BMWi)と連邦教育・研究省が本格的にバックアップしている。海外との連携にも前向きで、2015年5月には中国と、同7月には米国GE、Cisco、IBM等の企業を中心としたIIC(Industrial Internet Consortium)と、それぞれMOUを締結し、国際標準化につき連携していくことで合意している。

Industrie 4.0の取り組み事例「It’s OWL」

Industrie 4.0に関連する実証事業は、ドイツ国内の大学・研究機関や企業がクラスターを形成し、政府の厳しい審査を経て獲得した助成金等を原資に推進されている。企業としては、2015年2月にメルケル首相が工場見学を行ったシーメンスのアンベルク工場や、アウグスブルク工場で実証実験を行っている大手ロボットメーカーのKUKA等が有名である。ここでは、Industrie 4.0関連の研究の中で最も有名で成果を挙げている事例として、地域クラスターでの産官学実証事業「It’s OWL」を紹介する。

「It’s OWL」は、ドイツの北西に位置する小さな町OstWestfalen-Lippe にある産業クラスターの名称で、Intelligent Technical Systems OstWestfalen-Lippeの頭文字を取ったものである。174もの大学・研究機関、企業が共同で研究開発を進めており、現在Industrie 4.0関連で最大の規模を誇る。スマートファクトリー実現のため、研究開発テーマは、機械が自ら学び、考え、実行することでシステム全体のさらなる効率化を実現する「自己最適化技術」、人間がプログラミングやインプットで機械を効率よく操作するための「ヒューマン・マシン・インタラクション」、特段のプログラミング等を必要とせず、デバイスをシステムにつなぐだけで使える「インテリジェントネットワーク技術」等、多岐にわたる。

地域的に機械、プラント、電子機器、自動車部品等の産業が強く、世界的に成功を収めている中小企業も多数存在している。ストックホルム経済大学の調査によると、同地域は小規模ながら、欧州で最も力のある製造業クラスターとの評価を得ており、現在400社の企業(80,000人の雇用)を擁し、地域全体で年間200億ユーロの売上高があるといわれている。

「It’s OWL」では、大学、研究機関や大企業が研究を進めるだけではなく、家族経営の中小企業が、Industrie 4.0にうまく溶け込めるよう徹底的なサポートを提供する。最先端のITを単にレクチャーするだけではなく、研究機関等から専門家を中小企業に派遣し、企業とともにソリューション開発させることで、ITと疎遠になりがちな企業文化を変革することにも一役買っており、大きな成果を挙げている。

Industrie 4.0により発展継続が期待されるドイツの「ものづくり」

Industrie 4.0は2035年までの実現を目指す、息の長いドイツ国家プロジェクトである。技術的にも社会的にもハードルは高く、IoTによるスマートファクトリー実現における国際標準化という点では、ドイツが主導的な立ち位置を確保できるか不確定要素もある。しかしながら、ドイツは政策を掲げ、その達成に向かって産官学が一丸となっており、既に上述IICや中国とも個別に連携していくことも表明している。

ドイツは、先進ロボティクスや3Dプリンティング等の次世代製造要素技術でも秀でており、技術集約型の製造業で強みを持つ国であることを考慮すれば、IoTをユーザーとしてうまく取り込むことで、製造業を基軸とした発展を続けていくものと思われる。