株式会社三井物産戦略研究所

米国のロボティクス分野の開発動向

2015年2月9日

米国三井物産

新産業・技術室

市川元樹

Main Contents

米国では、1990年代の米国発インターネット革命に続く、世界を変革する次世代技術としてロボティクス技術に注目が集まり、現在、さまざまな分野で産・官・学を挙げて開発の動きが活発になっている。本稿では、米国でのロボティクス開発の最近の動向について取りまとめた。

米国のロボティクス分野の開発概況

オバマ大統領は2011年6月に「国家ロボティクス・イニシアティブ(NRI:National Robotics Initiative)」を設立した。ロボティクス関連の新技術開発・商業化を積極的に支援するためである。米国におけるロボティクスの研究開発は当初、国防総省の主導による軍事用ロボットが中心で、特に無人飛行機や無人陸上車等の開発に注力してきたが、最近ではリーマンショック後の経済再生や軍備縮小政策の下、同軍事技術の民間転用や製造業回帰の一環として、サービスロボット等、民間企業の取り組みが拡大し活用分野が多様化しているのが特徴である。民間ではこれまで自動車メーカー等大手製造業での活用が多かったが、最近では、ベンチャーや中小企業の取り組みが増えている。ロボティクス産業の裾野は広く適用範囲は多岐にわたるが、これまで同市場は、主に産業用ロボットが多く、安川電機、ファナック、川崎重工業といった日本のメーカーが強く、現在85億ドルといわれる全世界市場の50%超のシェアを日本企業が占めている。産業用ロボットのほかに、医療・介護用ロボット、生活支援用ロボット、輸送・探査・海洋・宇宙用ロボット、災害対応用ロボット、農業用ロボット、エンターテインメント用ロボット等さまざまな領域がある。

米国政府および大学の動き

米国連邦政府の研究開発(R&D)予算は、年間1,400億ドル前後をここ数年維持しているが、その半分近くは国防総省が占める。その内訳は公表されていないが、ロボティクス分野への研究開発費の支出が大きいといわれている。同省傘下で米国の軍事用最先端技術を開発しているのが、これまでインターネットやGPSを生んだ、通称「DARPA」(Defense Advanced Research Project Agency:国防高等研究計画局)で、これまでロボティクス分野では、輸送用ロボティクスを中心に、自律性と強靭性を備えた技術開発に注力してきた。無人飛行機や無人陸上車等、周りの環境をセンサー等で認識し、ミッションを実行するための判断と必要な動作を起こすという自律型ロボティクス技術である。DARPAはこれまでも次世代のキーとなる技術に「DARPA XX Challenge」と称する競技会方式を採用し、広く大学や民間企業を巻き込んで軍事技術の民間転用を促進する手法をとっている。最近、自動車の「自動運転」が注目され、多くの自動車メーカーが開発競争に注力しているが、もともとはDARPAが自動運転技術開発のための「Urban Challenge」(競技会)を開催し、Google等の民間企業が参加して火が付いたといわれている。軍事用ロボティクスの研究開発の歴史は長く、特に2001年のテロ発生以降は研究開発費も増額し実用化に向けて本格化したという。民間でも軍事・防衛企業による共同開発が進められた。人工知能も、無人飛行機と並行して米国主導で進められてきたロボティクスの領域であった。

また、オバマ政権が設立した「国家ロボティクス・イニシアティブ」は、国立科学財団(NSF:National Science Foundation)を主導機関とし、航空宇宙局(NASA:National Aeronautics and Space Administration)、国立衛生研究所(NIH:National Institutes of Health)、農務省(Department of Agriculture)といった4機関が次世代ロボット開発を支援するもので、国防総省もサポート協力する形となっている。同イニシアティブでは、公募形式でプロジェクトを募集し、選定された対象プロジェクトに対して助成金を提供する。これまで2011年に7,000万ドル、2012年に4,000万ドル、2013年に3,800万ドルに及ぶ助成金予算を発表している。同助成金を提供するプロジェクトは主に基礎研究を行う大学機関を対象としており、ヒューマノイド型ロボット関連の研究開発が多いという。現時点でロボティクスに強い大学としてはマサチューセッツ工科大学、スタンフォード大学、カーネギーメロン大学、ジョージア工科大学等があり、人工知能を含めたロボティクスの研究開発を強化させてきた。また無人飛行機開発ではオクラホマ州立大学なども有名である。

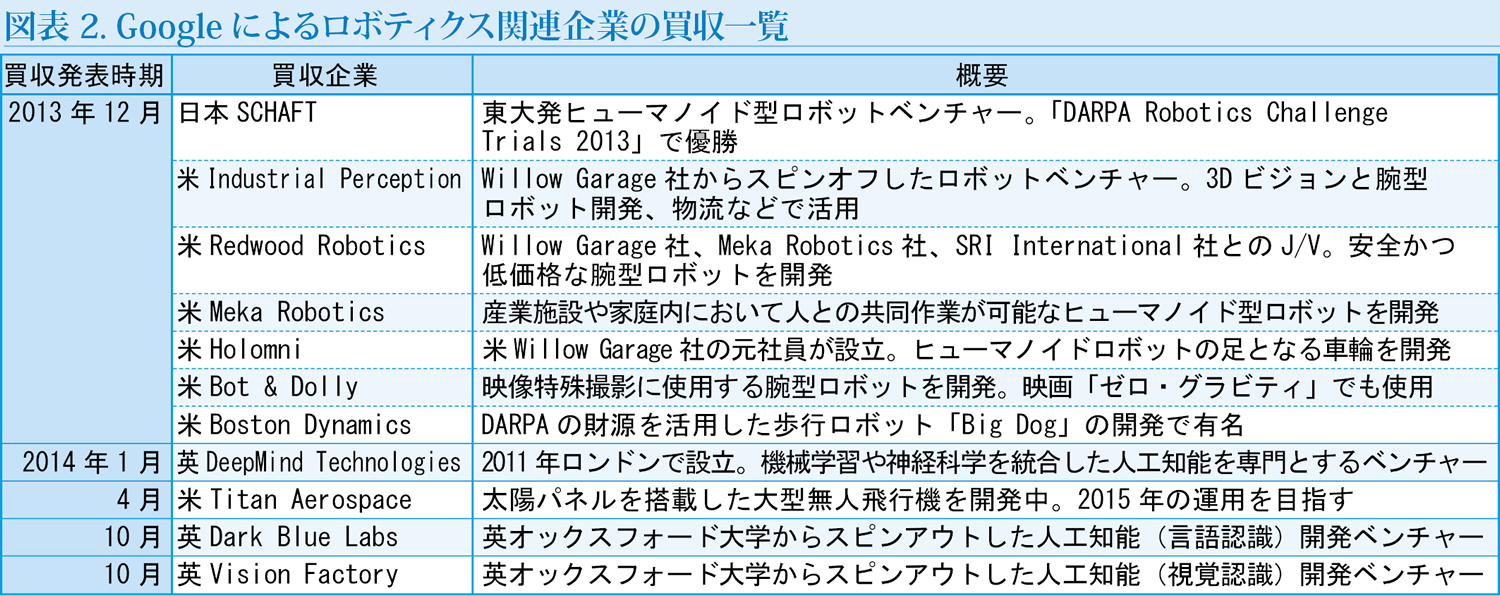

新たな動きとして、米国議会でも、ロボティクス技術の民生利用を支援する動きが高まっている。下院議会の超党派メンバーで構成されるロボティクス諮問委員会(Robotics Caucus Advisory Committee)では2013年3月に、将来における米国ロボティクス分野の成長拡大を図る方針を示したロードマップ「米国ロボティクスロードマップ(A Roadmap for U.S. Robotics From Internet to Robotics)」を発表し、主要分野における主なロボット開発目標を掲げている。その現状・概要と目標は図表1のとおりである。

このように現在米国では、ロボティクス分野に対する政府の積極的な支援策により、次世代ロボット開発への環境が整いつつあるといえる。

民間でのロボティクス開発に対する動き

民間企業でもロボティクス分野の開発の動きが活発化している。

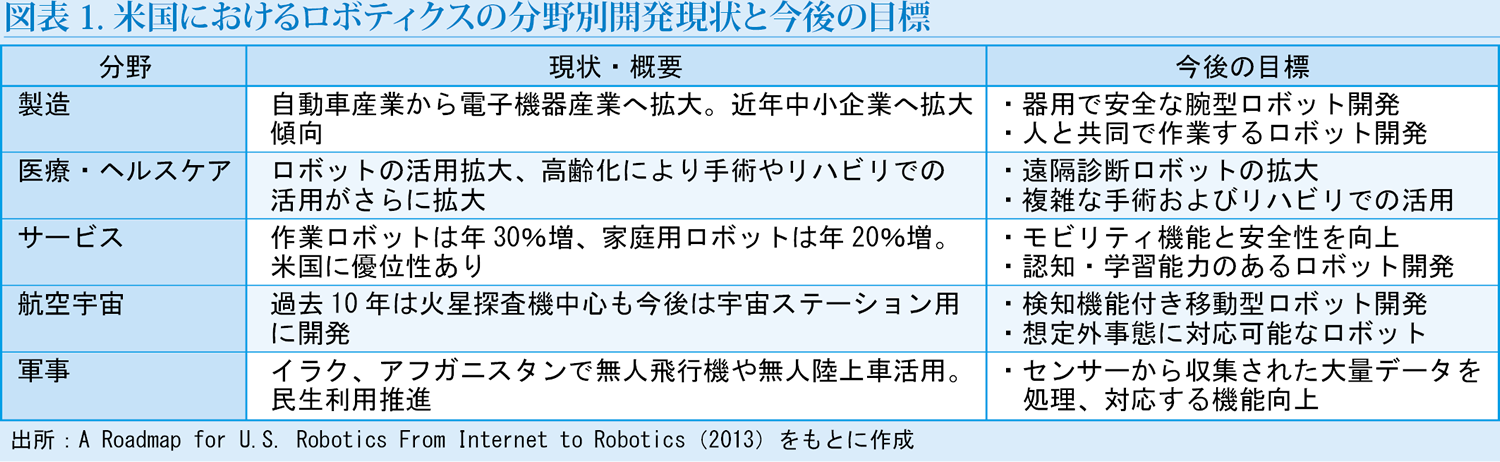

Googleは最近、ロボティクス関連ベンチャー企業11社を買収している。その中には2013年12月のDARPA主催「Robotics Challenge Trials 2013」で予選1位となった日本の東大発ベンチャーのSCHAFT社も入っている。買収した企業が主に行っている事業は、腕型ロボット、ヒューマノイド型ロボットからコンピュータビジョンソフトウエアを駆使した映像用ロボットまで多岐にわたる(図表2)。一連の買収で、将来的に大きな構想を描いているはずであるが、その狙いや今後の計画等は一切公表していない。

また最近では、米ベンチャーキャピタルもロボティクス関連のベンチャー企業に意欲的に投資しており、ロボティクスの民生活用拡大を後押ししている。ベンチャーキャピタルの同分野への投資額は2011年1億9,400万ドル、2012年2億100万ドル、2013年には2億5,070万ドルへと増加している。

ベンチャー企業の動きも活発だ。元マサチューセッツ工科大学教授のロドニー・ブルックス氏が1990年に設立したiRobot社は、日本でも掃除ロボット「ルンバ」で有名であるが、ほかにも医療用ロボットなどを製品化している。同氏はさらに2008年、ヒューマノイド型ロボットを開発製造するRethink Robotics社も設立している。同社が開発した「Baxter」は、ヒューマノイド型ロボットで、頭(画面)、胴体、2本の腕を有し、オープンソースソフトのROSを使用しており、同社はこの「Baxter」を、ロボット研究開発を行っている大学やロボットベンチャーに、アプリ開発用にも低価格で販売している。ロボットを制御するOSソフトウエアのオープンソース化の動きとして重要である。

このように米国ではいまロボティクス分野の動きが活発化しており、次世代技術として今後もさらに拡大するといわれている。