株式会社三井物産戦略研究所

東アジアは安定化するか-台頭する中国と向き合う米国および周辺4カ国・地域-

2014年9月8日

三井物産戦略研究所

アジア室

岸田英明

Main Contents

2014年という年は将来、米国抜きのアジア秩序形成を図る中国と、アジア太平洋重視(リバランス)を唱える米国との対立構造が鮮明化した1年だった、と評価されるようになるだろう。1970年代以降の改革開放で再興を果たした「古くて新しい大国」と、20世紀以降の世界秩序をリードしてきた「新しくて古い大国」─この両大国の対立を軸に、東アジアの国際関係が揺らいでいる。

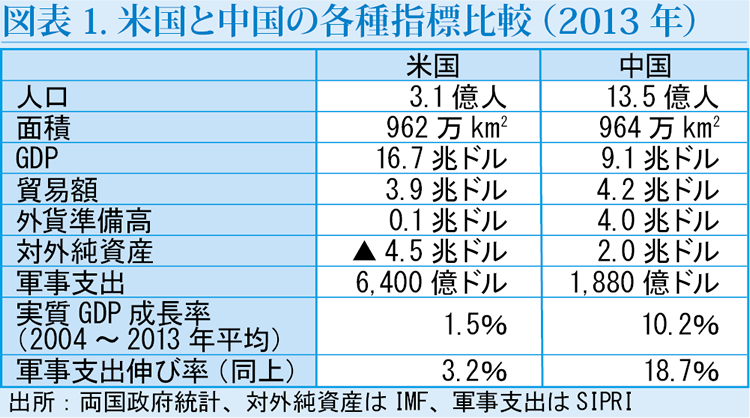

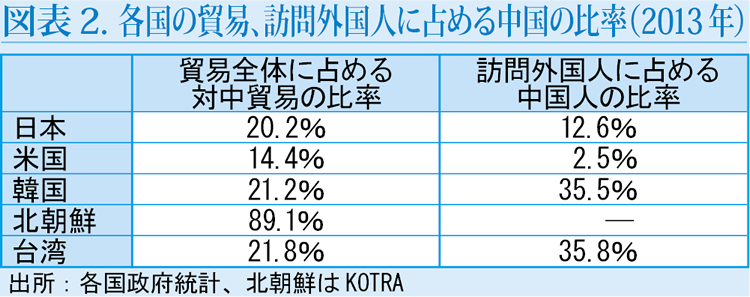

中国の習近平政権は「海洋強国」や「中華民族の偉大な復興」、「アジア新安全保障観(=アジアの安全はアジアの国々で築く)」といった民族色、アジア主義色の強いビジョンを唱えている。これらのビジョンに推進力を与えているのが、同国の近年の急速な経済的・軍事的伸長である。中国はその軍事支出が2008年、GDPが2010年にそれぞれ世界第2位に、貿易額が2013年に米国を抜き第1位となった(図表1)。この間、周辺国の間では中国との経済関係の比重が大きく高まった(図表2)。

本稿は、台頭する中国と、米国および周辺4カ国・地域(日本、韓国、北朝鮮、台湾)との関係を整理し、東アジアの今後を展望する上で鍵となる視点を提供することを目的としている。

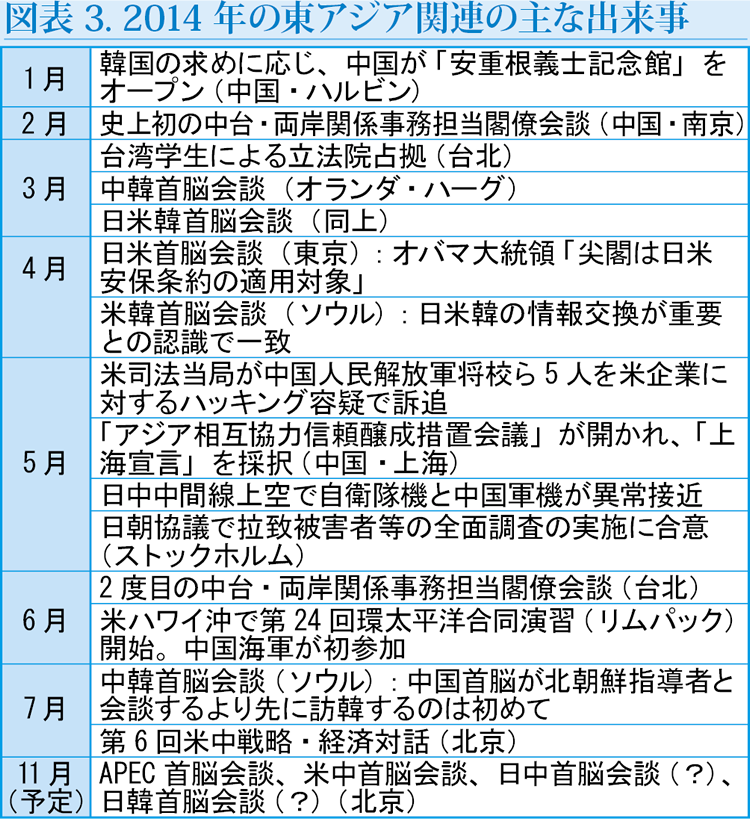

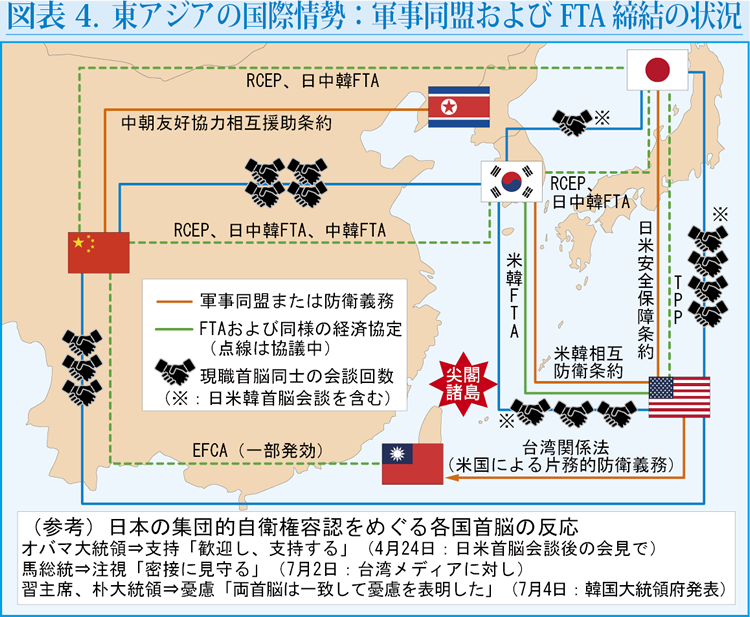

米国―中国に対する「関与と牽制」ともに強化

中国は米国を、経済・技術・文化・軍事などが最も発達した大国と評価し、中国の海洋戦略や台湾問題における最大の障害と見る一方で、協力を通じて得られる利益も多い最大の利害関係国だと見ている。習政権は米国に対し、協調を基調とする「新型の大国関係」構築を提唱、中国を米国と「対等な大国」と位置付け、中国の国益や発展モデルの尊重を求めている。一方米国にとって中国は、自身が主導して築いてきた地域・世界秩序に対する挑戦者だと映るが、同時に世界最大の潜在市場として、またエネルギーや気候変動などの世界的な問題に大きな責任を持つ国として、協力が不可欠な外交相手でもある。習政権下の中国は東シナ海や南シナ海での活動を活発化させながら、上海協力機構やアジア相互協力信頼醸成措置会議、アジアインフラ投資銀行(設置準備中)などを通じて、米国の影響力を排除したアジア政治・経済・金融秩序を築こうとしている。オバマ政権はこれに対抗して、アジア太平洋の同盟国との関係強化を図っている(一部の中国人アナリストはこれを「アジア版NATO結成に向けた動き」と警戒している)。両国はこうした対立の解決が困難であることを認めつつ、「米中戦略・経済対話」などの枠組みを通じて、危機管理のためのメカニズム作りと共通利益の模索を進めている。これまでに多分野で協力を拡大・深化させてきたが、その関係は海洋秩序や人権などの難しい問題で歩み寄りができるほどには成熟していない。米国は今後、成長を続ける中国に対し、「関与と牽制」のいずれをも強めていくことになろう。

日本―中国との安保対立は長期化

中国にとって日本は、①米国のアジアで最も重要な同盟国であり、②中国のアジア戦略に唯一対抗し得る国力を備えた同じアジアの国であり、また、③共産党の統治の正統性(=戦前の抗日)の根にある仇敵という、強い政治的な意味合いを持つ。経済パートナーとしての日本の価値は、GDP規模で日本を凌駕したという自信も手伝って、相対的に低下している。こうした対日認識が、強気の対日姿勢を生んでいる。日本の対中外交のスタンスは、領土・歴史問題の影響を極力排除し、経済やその他の政府間協力を拡大させたい、というものであるが、習政権は関係改善の条件─日本による「領土問題の存在承認(その上で問題を「棚上げ」)」と「首相の靖国不参拝確約」─にこだわり、さらに2015年の「反ファシズム戦争勝利70周年」に向けて対日批判のトーンを強めているのが現状だ。今後安倍政権の姿勢変化や中国の内政安定化などの条件がそろえば、首脳会談が実現し、政治関係が一定の間、小康状態に入る可能性はある。ただ日本は今後、米国のアジア戦略の主要なパートナーとして、ともに対中牽制を強めていくと考えられることから、中国との安全保障上の対立は長期化する可能性が高い。

韓国―行き詰まる「米中等距離外交」

韓国―行き詰まる「米中等距離外交」

韓国も米国の同盟国であるが、中国は韓国を、「経済関係の強化」や「北朝鮮問題での協力」、「歴史問題での対日共闘」などのカードを用いて、自国の強い影響下に置くことができる国と見ている。一方韓国にとって中国は、最大の経済パートナーとして、かつ、北朝鮮に対して決定的な影響力を持つ隣国として、米国と並び、最も重要な外交相手に浮上している。習-朴槿恵両政権下で両国は急速に接近した。習主席は2014年7月の訪韓時に「苛酷な抗日戦争時に両国人民は支え合った」と述べ、これまで抗日の歴史をもって「朝鮮半島唯一の合法政権」を標榜してきた北朝鮮の面子をつぶし、韓国を持ち上げた。首脳会談では中韓FTAの年内妥結の目標も合意された。一方韓国では「過度の対中接近は韓米同盟の弱体化を生む」という懸念が広がりつつある。例えば中国が主導するアジアインフラ投資銀行をめぐり、米国は韓国に不参加を呼びかけており、韓国は米中の板挟みに遭っている。朴政権はこれまで「米中等距離外交」を志向してきたが、その舵取りは次第に困難さを増してきている。

北朝鮮―核開発路線の転換めぐり岐路に

中国にとって北朝鮮は唯一の軍事同盟国であり、在韓米軍に対する緩衝国であるという特殊な利害関係を持つ。中国の近年の対北政策は、①政権の安定化が第一であり、そのために必要な支援を行う一方で、②核兵器開発には反対する、という2点を基調としてきた。2011年12月に誕生した金正恩政権は、このいずれにも問題を抱えていた。特に胡錦濤政権から習政権への移行期であった2013年2月に核実験を行ったこと、同年12月に中国が対北外交における北朝鮮側のキーマンと位置付けていた張成沢国防委員会副委員長を処刑したことは、中国の対北不信感を決定的にさせた。一方金正恩政権から見ると、先代の遺志であり、「主体(チュチェ)思想」に基づく国家建設に不可欠である核開発に反対し、韓国と手を握る中国は「裏切り者」(北朝鮮の士官学校・姜健総合軍官学校に掲げられたスローガン)と映る。中国は毎年50万トンの原油を北朝鮮に供与してきたが、2014年1-6月は輸出を止めている模様だ。拉致被害者調査を柱とする日朝間の「ストックホルム合意」(2014年5月)は、経済的に困窮した北朝鮮が日本に近づくなかで実現した可能性が高い。ただし日本が北朝鮮の核開発を看過して大規模な支援を行う可能性は低く、北朝鮮は核開発路線と対外政策の調整をめぐり、大きな岐路に立っている。

台湾―対中協議のモメンタムが低下

中国にとって台湾は「不可分の領土=核心的利益」である。一方台湾にとって中国は最大の経済パートナーであるが、安全保障上の最大の脅威でもある。また外交上のボトルネックともなっており、台湾は中国の「理解」がなければ、第三国と経済協定を交わしたり、国際機関へ参加するのが困難な状況に置かれている。2008年に発足した馬英九政権は、規制だらけであった中国との経済関係を劇的に自由化させたが、急速な対中接近は、特に若年層の反発を招き、2014年3月には「両岸サービス貿易協定」の批准に反対する学生たちが立法院(国会)を占拠する事態を生んだ(ヒマワリ学生運動)。経済協議を加速させて政治協議の実施へ弾みを、という中国の狙いは不透明さを増している。2014年2月には中国・南京で初の中台・両岸関係事務担当閣僚同士の会談が実現、6月には台湾で2度目の会談が行われたが、中国側の張志軍・国務院台湾事務弁公室主任が台湾民衆の激しい抗議に遭い、中台首脳会談などの敏感な議題には踏み込めなかった。馬総統の任期が2016年5月に迫り、支持率の低迷が続くなか、「両岸平和協定」の締結などを目指す政治協議の実施は、次期政権以降の課題となる公算が高まっている。

求められる危機管理メカニズムの整備

東アジア情勢は今、アジア戦略をめぐる米中対立を軸に、中韓の接近と中朝の離反、日朝交渉の進展、日本の防衛戦略シフトなどの様々なファクターが絡み合い、不安定化している。情勢変化を占う上で注目すべきは朝鮮半島の2カ国だといえる。米国のアジア戦略に対する日本の立場は明確であるし、台湾は対中関係上、敢えて立場を示すことはないが、同じく米国のアジアリバランスを支持している。一方、北朝鮮は核問題で譲歩さえできれば外交オプションが大きく広がるし、韓国はなお米中の狭間で揺れており、それぞれ立場が定まっていない。長期的に見ても、東アジアの緊張を解消することは困難だ。しかし、緊張の緩和やコントロールであれば、外交的手段によって達成することが可能だ。各プレーヤーは域内国・地域間の対話パイプを拡充するとともに、偶発的衝突を防ぐための軍事情報交換などの危機管理メカニズムを早期に築く必要がある。