株式会社三井物産戦略研究所

世界の認知症対策の潮流-介護サービスの拡充とコスト抑制の両立に向けて-

2015年11月9日

三井物産戦略研究所

産業調査第二室

酒井三千代

Main Contents

2015年8月、国際アルツハイマー病協会(ADI)は、2010年に3,600万人であった世界の認知症人口が、2015年に4,680万人へと増加しており、2030年には7,470万人、2050年には1.31億人へと拡大するとの推計を発表した(図表1)。この背景には、世界的な長命化があり、世界の60歳以上の人口は2015年には9億人と総人口に占める割合が12%であるが、2050年には総人口の21%である20億人へ拡大すると予測されている。またADIは、認知症人口の増加に伴うコストの増加についても推計している。そこでは家族などによって提供されるインフォーマルケアのコストも含めたコストを算出しており、世界の認知症ケアのコストは2015年時点で8,180億ドルであり(図表2)、認知症患者に対するサービスの水準が現状と変わらないことを前提にすると、2030年には2兆ドルを超えるとした試算結果を示している。

多くの国で医療費全体の膨張が見込まれる状況下で、認知症患者の介護にかかるコストの拡大は深刻な問題と位置付けられている。認知症患者の介護サービスの量と質の拡充・確保が求められるなかで、コストを抑制するのは容易ではないと考えられるが、この両立を目指す国や企業・機関の取り組みを整理してみたい。

医療費抑制への取り組みと認知症対策

各国の政策を見ると、他の疾病と同様に認知症についても、早期診断・発見・治療、在宅へのシフトによるコストの抑制を主眼としている国が多い。特に認知症に関しては、健常者と認知症患者の中間の段階にある症状に、軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)があり、この段階で手を打つことで、症状の進行を防ぐことができる可能性もあるとされており、早期発見が重要となっている。在宅へのシフトについては、直接的な医療・介護費が抑制される一方で、インフォーマルケアが必要となり家族などの負担につながるため、地域の通所・訪問介護サービスなどの拡充や、家族などの負担を軽減するための支援が求められる。そのための仕組みを確保した上で、無理のない範囲で患者の自立を家族や地域がサポートすることで、トータルでのコスト削減が期待できる。

医療サービス提供体制の変革で先行している英国では、プライマリケアを担う医師であるGP(General Practitioner)が提供するサービスの合理化・効率化を図るために、GP診療所ごとの医療の質や成果を評価する指標を導入している。診療所の収入の一部を評価に応じた額とすることで、GPが地域住民の健康を維持・改善するインセンティブが働く仕組みとなっている。認知症に関しては、早期に発見するために診断率(実際に認知症と診断された人の数を、疫学調査をもとに算出した認知症患者数の推計値で除した値)を上げるという目標が掲げられており、GPを評価する指標の一つとなっている。英国のほかオーストラリアでも、プライマリケア医に対し、家族のアルツハイマー病有病歴なども含むリスクファクターを有する患者の早期診断を奨励している。

在宅医療を促す施策で先行している国としてはオランダが挙げられる。同国では、1980年代から高齢者患者の介護の場として施設から在宅に重点を移す方針をとっており、認知症の高齢者についても、本人や家族などが在宅で地域のケアシステムを利用しやすくするための施策を推進している。介護を対象とする特別医療費保険(AWBZ)では、現金給付も行われており、被保険者は現金を受け取り介護給付サービスを自ら選んで購入することができる。

新たな治療法への期待

コストの抑制に向けては診断・治療法の改善も重要なファクターとなる。認知症には現在根本的な治療薬が存在せず、またその開発は難航してきているが、企業間の提携や政府の後押しにより開発を加速させようとする動きが活発になっている。

世界で初めてアルツハイマー病への有効性が確認され1996年に米国で承認された認知症薬「アリセプト」を開発したエーザイは、2014年3月に米バイオジェン・アイデックと新たなアルツハイマー型認知症治療薬の共同開発・販売契約を締結しており、新薬の2020年度までの販売申請を目指している。また、米イーライリリーは、2014年9月に英アストラゼネカと認知症薬を共同開発・販売することで合意したと発表している。アルツハイマー病の原因としては、タンパク質の一種であるアミロイドβが、脳内で蓄積することなどが挙げられており、この蓄積は、アルツハイマー型認知症が発症する20年近く前から、既に始まっていることが知られている。ここで挙げた治療薬は、アミロイドβの産生、沈着などを抑えて、病態の進行を遅延させることを狙いとするものである。

また、国が後押しする動きとしては、米国が、2004年からADNI(Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative)という、国外の研究機関も巻き込んだ大規模な臨床研究プロジェクトを実施し、新たな診断法の開発に貢献してきているほか、2015年には、NIH(米国立衛生研究所)が製薬会社10社、FDA(米食品医薬品局)、米アルツハイマー協会などと提携し、アルツハイマー病治療薬の開発を加速させるための広範囲な分析ツールとしてデータベース(AMP-AD Knowledge Portal)を構築している。新薬による認知症ケアのコスト抑制効果を予測する試算も実施され、米アルツハイマー協会が2015年5月に発表した報告によると、2025年までに認知症の発症を5年遅らせる効果のある治療薬が導入された場合、米国における65歳以上の高齢者の認知症患者が減少し、従来の治療法であれば2030年に4,510億ドルとなると推計される認知症ケアのコストが3,680億ドルへ、2050年には1.1兆ドルが7,340億ドルへと抑制される可能性があるとしている。

英国でも、2020年までに国際認知症研究所を設立して、大学、研究機関、NHS(国民保健サービス)、企業と提携し、医薬品や診断分野での投資を増加させることを表明している。日本でも、2013年に閣議決定された「日本再興戦略」に基づき設置された複数の省の連携によるプロジェクトにおいて、2020年までに日本発の認知症根本治療薬の治験開始を目指すとしている。

また、認知症発症のリスクファクターとされる高血圧、糖尿病などの生活習慣病を予防することや、高齢者に身体活動、知的活動、社会参加を促すことで、認知症の発症や進行を抑えようとする動きも見られる。米国をはじめさまざまな国で、健康管理が改善されたことによって、認知症の有病率が減少したとする研究結果が報告されているほか、身体活動や知的活動が認知症患者に及ぼす影響を測定する研究において、有効性を示す結果も得られている。日本では、高齢者の知的活動に関して民間企業と連携した取り組みも見られ、公文教育研究会が東北大学との共同研究で開発した「学習療法」の導入によって、要介護度が改善するなどした事例が報告されている。同療法は予防を目的とした「脳の健康教室」とともに、経済産業省が行う平成27年度健康寿命延伸産業創出推進事業のSIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)の導入を前提とした実証調査事業としても採択されており、今後効果が実証されて、普及が進めば認知症患者の増大が抑制されることも期待できる1。

認知症患者の生活を支えるための取り組み

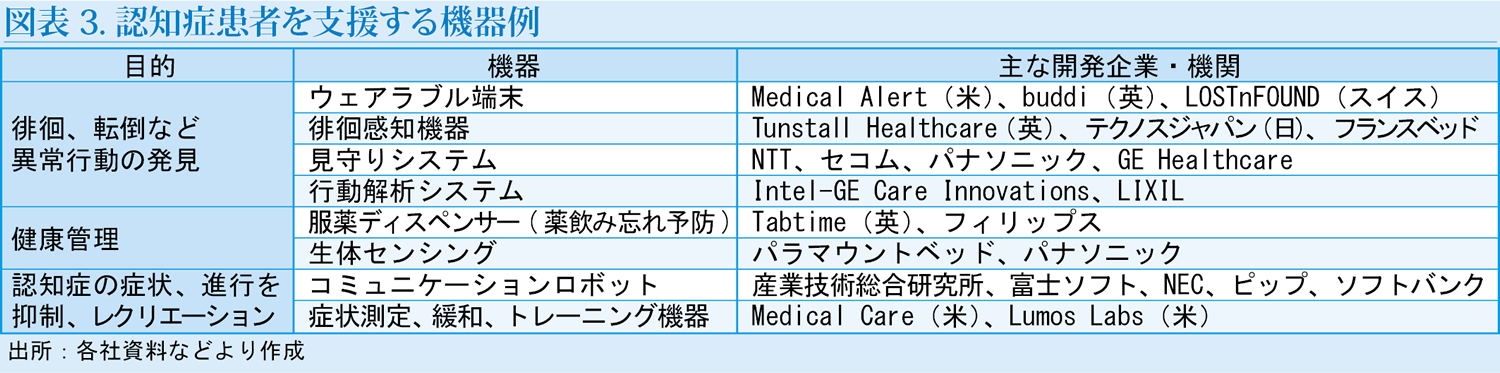

各国では、治療に加えて、介護の面でもさまざまな取り組みが見られる。認知症患者が生活の質を落とさずに可能な限り自立して生活できるよう、ITやロボット技術などを取り入れた福祉機器の活用や開発が進んでいる。認知症患者を支援する機器には主に、徘徊対策など「安全」を確保するためのもの、体温や脈拍を継続的に測定したり症状を緩和するなど「健康」を維持・管理するものがある(図表3)。そのほか、操作しやすい家電、その日の予定を知らせたり会話をサポートする機器などさまざまなものが開発されている。

こうした介護の現場を支える機器・サービスの導入に加えて、認知症患者を地域で支えるための、地域住民や、小売り、金融機関など日常生活で身近に接するサービス事業者への教育に力を入れる政府の取り組みも広がりつつある。日本では、認知症の人を地域で支える「認知症サポーター」を自治体等と地域団体・事業者などが協働して育成しており、一般住民、サービス業の従業員など多くの人が受講し、同サポーターは2015年6月時点で600万人を超えている。これに類似した取り組みとして、英国では「Dementia(認知症) Friends」、ドイツバイエルン州では「Demenzpaten(Demenz=認知症、Pate=洗礼立会人/名付け親、擁護者)」と称する、認知症患者を支える人材を育成するなどしている。

以上のように、早期診断や在宅介護へのシフト、効果的な診断・治療法の拡充、介護支援のための技術・サービスなどの導入が組み合わさることで、介護サービスの量と質の確保・拡充とコスト抑制が両立されるものと期待できるだろう。

- 本事業では、①「学習療法」によって認知症高齢者の介護度を良化することで、公的介護費用等の削減に貢献可能か②健康な高齢者を軽度認知障害(MCI)、要介護認定へと進ませないために、「脳の健康教室」が認知症予防サービスとして公的コスト削減に貢献可能か③ 「学習療法」実施により、認知症高齢者の家族および介護施設職員、施設運営者等にどのような社会的便益が発生し得るか、社会的投資収益率(SROI)法を活用して調査するとしている。(出所:㈱公文教育研究会 プレスリリース)

参考文献:ADI「World Alzheimer Report 2015」、OECD「Addressing Dementia: The OECD Response」、PhRMA「Researching Alzheimer's Medicines: Setbacks and Stepping Stones Summer 2015」