株式会社三井物産戦略研究所

「合意」に至ったイラン核協議と今後

2015年5月13日

三井物産戦略研究所

中東・アフリカ室

藤森浩樹

Main Contents

4月2日、イランとP5+1(国連安全保障理事会常任理事国(米英仏露中)と独)の核協議が、最終合意に向けた枠組みについて、「合意」に至った。合意のキーポイントは、イランに平和利用目的のためのウラン濃縮の権利を一定程度許容する一方で、核兵器の製造を防止すべく、核開発能力を大幅に制限することだ。この合意は、中東における核拡散の防止や対立の抑制に向けた、重要な一歩と位置付けることができる。しかし、正式な合意ではない上(参加国の署名なし、米国国務省の表現も下記のように「共通認識」)、イランが合意を履行した見返りの制裁解除の手順が不透明なままで、特にイランと米国との見解には相違がある。この相違を迅速に最終的な包括合意の期限である6月末までに埋め、正式な合意に達することができるか否かが今後の焦点である。

米国とイランの相違は依然大きい

合意の主な事項につき、米国とイランの見解は異なる。米国発表の「包括的共同行動計画に向けた共通認識」は次のとおり。①最終合意の期限の2015年6月末から15年間、イランは濃縮度3.67%超の高濃縮ウランを生産せず、濃縮もナタンズ核施設のみに制限。②濃縮に要する遠心分離機の保有数は、現在の1万9千基から約6千基に削減し、今後10年間稼働する分離機は約6千基。新たな核施設は建設しない。③アラクの重水炉は軍事転用不可能となるよう設計を変更。④イランは国際原子力機関(IAEA)による従来以上に強化される核関連施設の査察(通告なしの査察や電子機器による常時監視)を受け入れ。⑤イランが合意事項を全て履行したことをIAEAが検証した後、制裁は停止。

一方、イランのアラグチ外務次官が表明した見解は1)包括的共同行動計画の実施日に全ての制裁は即時撤廃。2)遠心分離器は1基たりとも廃棄しない。3)フォルド核施設は24時間以内にいつでも再稼働可。4)アラク重水炉は重水炉として残る。

このようにイランと米国の認識はそれぞれの自己都合に沿った内容で大きく異なっている。今般の合意は、2013年からの長期協議により、合意に向けた対話のモメンタムを逸したくないという双方の思惑が一致したものと理解できよう。

最大の相違点は制裁解除の手順

2015年に入って、イランとP5+1の協議は、イランと米国との二国間協議に多くの時間が割かれ、両国の協議に最終結果は委ねられていた。これは、欧州はイランが主な合意を履行すれば、同時に全ての制裁を撤廃するという姿勢を見せたからだ。欧州は、イランからのエネルギー輸入にてロシアへのエネルギー依存を低下させるほか、欧州経済を浮揚させるべくイラン市場に参入したい意向をにじませた。ところが、米国は上記⑤のように制裁の即時解除に同意しなかった。一方、イランも上記1)のように即時解除を譲らなかった。遠心分離機の基数などの事項の違いは認められるが、最大の相違点は制裁解除のタイミングと手順であったようだ。今般の協議でも、最後までこの溝は埋まらなかった。とはいえ、双方とも、6月末の期限までに最終的な包括合意をまとめあげることが最も重要な点と認識している。今後、合意履行プロセスとこれに対応するIAEAの査察、その結果に応じた制裁解除という詳細を詰めていく必要があろう。

オバマ政権と異なる米議会の姿勢

今般の合意は、ハメネイ最高宗教指導者の意向を反映した、ローハニ・イラン現政権の成果であるため、イラン国内の不満はある程度抑えることができるとみられる。実際、今般の合意を受けた首都テヘランでは、市民が歓喜の声を多数上げたと伝えられている。最終合意に向けたイラン側からのマイナス影響は限定的と予想できる。P5+1側の各国議会では、イラン支持に回っている露中は合意に反対するような動きがなく、英仏からも反対の表明はなく、むしろ欧州側は6月末の最終合意を期待しているもようだ。

しかし、米国では、2015年以降、野党共和党が多数派を握る議会が追加制裁法案(合意内容につき議会の承認を義務付ける法案:Iran Nuclear Review Act)提出の構えを崩していない。基本的に、与党民主党はオバマ政権のイランとの合意に支持を表明しているが、共和党は2016年秋に予定される次期大統領選もにらみ、反対姿勢である。4月2日、ベイナー米下院議長は「議会は、対イラン制裁を解除する前に再度条件を見直すべき」と発言。上記の追加制裁法案が議会を通過したり、大統領の拒否権発動を議会が3分の2の多数で覆したりする場合、イランが猛反発する可能性もある。このため、期限である6月末までに協議が何の波乱もなく最終合意に至るとは考え難い。

域内政治上の変化につながるか

それでも注目されるのは、中期的に米国・イラン関係の大幅な改善につながるかどうかという点だ。1979年のイラン革命から両国関係は悪化し、外交関係は断絶したままだ。しかし、ここ数年中東全体が混乱する状況下、イランは国家として一体性を保ち、政治体制は安定している。また、イラク、シリア、イエメンなどで活動するイスラム過激派組織ISの掃討や内戦収拾のために米国や国際社会は域内大国であるイランの協力が欠かせない。

オバマ大統領は、今般の合意を「歴史的な共通認識に達した。この枠組みが最終合意につながり、米国や世界がより安全になることを確信」と成果を強調した。仮に6月末までに最終合意に達し、制裁も順調に解除されるとすると、数年後には両国間の外交関係や経済関係の復活が考えられよう。このようなケースをたどる場合、中期的に中東の国際政治の構造が変化することが予想される。近年、米国の中東への関与がやや低下を示すなか、米国・イランの接近は、周辺国にとって米国の対中東政策の大きなシフトと映ろう。現状、米国と親米国イスラエルやサウジアラビアとの関係は距離が生じている。イスラエルやサウジは、米国・イランの親密化により一層不満を募らせるとも考えられる。

イスラエルは仮想敵国イランが事実上の核保有国となることに反対してきた。イスラエルは何とか阻止しようと、次期米大統領選も視野に入れ米国におけるロビー活動をより活発化させるとしている。スンニ派の盟主サウジは、シーア派の大国イランと域内の覇権を争ってきた。最近はイラクのIS掃討作戦における軍事協力やイエメンの反体制勢力ホーシー派への武器支援といったイランの存在感拡大を警戒している。米国・イランの対話にいら立つサウジは、従来米国に依存していた安全保障を自身が中核となるスンニ派諸国で担う姿勢を示している。この3月、サウジが主導したイエメン空爆やアラブ連盟首脳会合で提唱したアラブ合同軍の設立構想はこの姿勢の反映であろう。イランと対話し始めた米国は中東でどのように政治的なバランスを図るのか、その立ち位置はやや難しくなっている。

制裁解除は段階的に

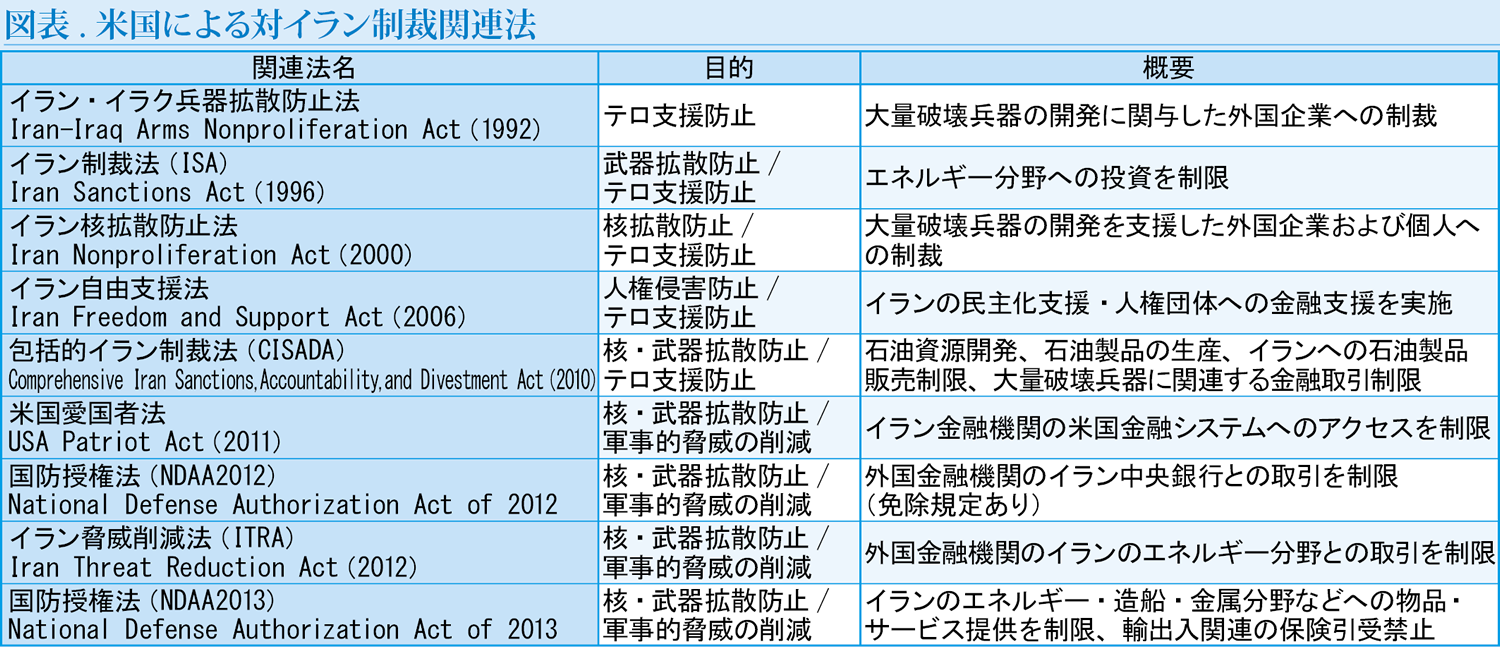

米国は1979年以降、多くの対イラン制裁を設定し、その目的はテロ支援防止から、核・武器拡散防止、人権侵害防止まで幅が広い。16の大統領令に加え、エネルギー投資を制限したイラン制裁法や同法の適用範囲を拡大させた包括的イラン制裁法、金融取引を制限した国防授権法など9つの法律がある(図表)。米国はイランの官民の資産凍結や特定個人の渡航禁止のほか、イランとの貿易や取引を自国のみならず第三国にも禁止してきた。2011年以降は金融分野への制裁をこれまで以上に強化し、事実上一定量以上の原油の輸出を禁じた。米国の制裁は二重三重に設定され、その上に国連制裁も存在し、これに基づき日本を含む各国が制裁を課している。このため、イランが求める即時制裁解除が実現する公算はかなり低い。

上記の法律で定められた制裁の撤廃には米国議会の承認を要する。しかも、米国の姿勢は、石油禁輸や金融制裁は一時停止の形で、イランの合意履行が継続されなければ、一時停止はすぐさま取りやめられる、というイラン側に厳しいものである。仮に6月末に最終合意に至った場合でも、制裁の解除は段階的なものとなろう。

いずれにしろ、今般の合意で協議は6月末まで継続され、この間はイラン、米国双方に利益やインセンティブがある。イランは海外口座に保有する原油輸出代金のうち、毎月約7億ドルを送金可能で、経済的メリットが続く。一方、米国のオバマ政権も、任期中に外交成果を挙げ得るインセンティブが働く。

イランは経済規模(名目GDP、2013年)約4千億ドルで人口約7千8百万人、域内でトルコに並ぶ経済大国の上、原油生産が日量約350万バレル(BP統計、2013年)の資源大国でもある。この市場がオープンになる影響は大きく、今後とも協議の進展は注視されよう。