株式会社三井物産戦略研究所

原油価格下落でも競争力を維持する米国ガス由来エチレン

2015年3月10日

三井物産戦略研究所

産業調査第一室

牧田智洋

Main Contents

シェール革命により、米国では天然ガス生産が増加し、主に都市ガス・LNGとなるメタン以外に、化学品の基礎原料として使われるエタン、プロパンなども随伴して生産が拡大している。潤沢な供給と価格低下を見込んで、米国での化学品生産能力拡張と輸出拡大計画が進行しており、複数のエチレン生産設備が稼働を開始する2017年以降、化学品のグローバル需給に影響を与える見込みである。米国ガス価格が下がったことで、ガスを原料としている米国の化学産業は競争力を回復し、化学品は既に全体として輸出超過であり、将来はエチレン誘導品の輸出量がさらに増加すると目されてきている。そうしたなか、直近では原油価格が下落している。本稿では原油価格の下落が米国および世界の石油化学品生産に与える影響を考察する。

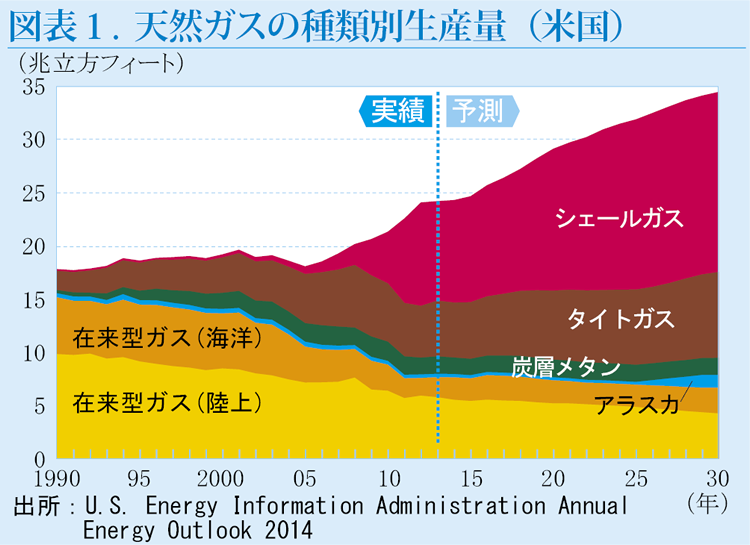

シェール革命による米国天然ガス増産の現状

シェールとは、堆積岩の一種である頁岩(けつがん)のことで、頁岩中のごく微細な隙間に閉じ込められている天然ガス成分や原油成分を取り出して産出された天然ガスや原油は、それぞれシェールガス、シェールオイル(タイトオイル)と呼ばれる。掘削技術の進歩により商業生産が可能となり、米国では2000年代半ばからシェールガスの生産が増加している(図表1)。米国の代表的な天然ガス価格であるヘンリーハブ価格は、2000年代半ばまでは原油価格に連動して上昇し、1MMBtu当たりおおむね6~10ドルの水準であったが、シェールガス生産が増加するに従って下落基調となり、2010年以降はおおむね2~4ドル台で推移している。

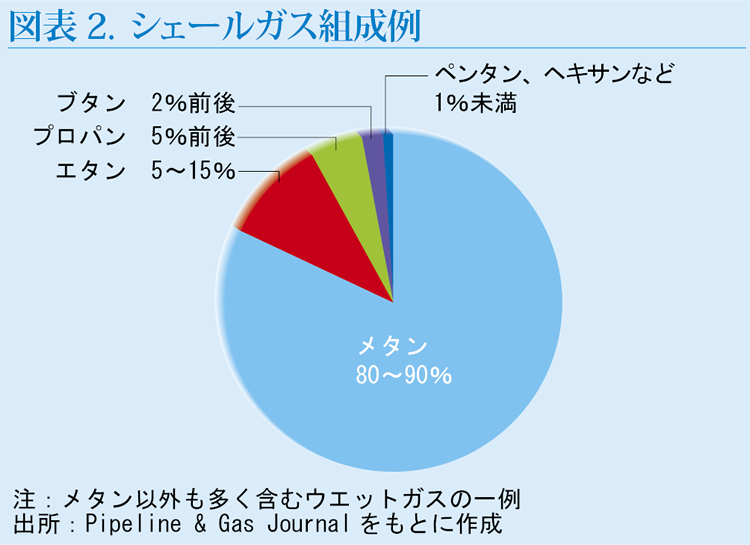

シェールガスに最も多く含まれるのはメタン(CH4)であり、主にそのまま都市ガスとして利用されるほか、液化されてLNG(液化天然ガス)となる(北米ではLNGプラントの新設計画が進行中である)。メタン以外の成分も多く含むウエットガスと呼ばれるガスでは、メタンが80~90%、エタン(C2H6)が5~15%、プロパン(C3H8)が5%前後含まれ、エタンやプロパンは化学品原料にもなる。なお、生産地域や井戸によってそれらの産出割合は異なる(図表2)。

原油安でも競争力を維持する米国産エチレン

米国のシェールガス増産とそれに伴う天然ガス価格下落は、世界の化学産業にも大きな変化をもたらすこととなった。米国においては、シェール革命によって価格が下がったエタンを原料として化学基礎原料のエチレン(C2H4)を生産するために、米国企業のみならず各国の化学メーカー、エネルギー企業がエチレン生産設備の新増設を進めている。経済産業省によると、直近で米国でのエチレン生産能力は年間約2,850万トンとされているが、2020年までに約1,000万トンの能力増加が見込まれている。エチレン生産能力は2017年以降に本格的に拡大する見込みで、それに伴ってこのエチレンを原料とした誘導品のポリエチレンやエチレングリコールなどが大幅に増産される予定である。米国で生産されるエチレン誘導品は、原料のエタン価格が安価なことから、欧州やアジアで生産されるナフサ(原油)由来のエチレン誘導品に比べて割安となる。この価格競争力を背景に、米国産エチレン誘導品はアジア、欧州、中南米などに輸出されると想定されている。2014年後半からの原油安(図表3)で、ナフサ由来エチレンの生産コストが下がったことで、米国ガス由来エチレンの価格競争力低下が懸念されているが、原油価格(ブレント・1バレル)がガス価格(ヘンリーハブ・1MMBtu)のおおむね10倍以上であれば競争力は維持できるものと考えられる。

原料別のエチレン誘導品生産コストを考えると、まず米国天然ガスからエチレン誘導品を生産するケースでは、米国のエタンは供給が潤沢であり、おおむね天然ガス価格程度で調達できる。エチレンやエチレン誘導品を生産する際のエネルギーコストなどの用役費は、安価な天然ガスを利用できるため、原油由来の化学生産に比べて割安である。米国から輸出する際の輸送費も、米国発の船賃は、戻り船腹を利用するため比較的安価であり、エチレン誘導品の製品価格比数%程度で済む。一方、原油からエチレン誘導品を生産するプロセスでは、原油輸送および原油からナフサへの精製で原油価格に対しておおむね15%前後の費用がかかるほか、ナフサからエチレン誘導品を生産する際の用役費も米国天然ガスのケースよりも割高になる。ナフサ分解プロセスでプロピレンや芳香族が副生されるが、ここから得られる収益(副生品クレジット)はエチレン生産コストの低減にはつながらない。原油価格がガス価格のおおむね6倍で熱量当たりのコストは等しくなる。これに生産費、輸送費などを加味すると、原油価格がガス価格のおおむね7~8倍の水準で、エチレン誘導品生産のキャッシュコストは等しくなり、10倍以上の開きがあれば米国産に価格競争力があると推定される。

ただし、これからエチレンおよびエチレン誘導品生産設備の建設プロジェクトを計画する場合には、投資コスト(工場建設コスト)の回収を考慮しなければならない。そのため生産段階で原油価格がガス価格の15倍程度以上でなければ、新規プロジェクト参入は見込まれないであろう。既に投資決定済みで建設段階にあるエチレン生産設備は完成に向けて計画を進めざるを得ないが、今後もさらに積極的な新設プロジェクト投資が行われることはなさそうである。従って米国のエチレン生産能力拡大は現在進行中の新増設分にとどまり、これに連れて米国エタンの需要拡大も頭打ちとなる。その結果、エチレン生産が拡大することによってエタンが不足して価格が上昇し、米国の既存設備の価格競争力が低下するような事態にはならないと思われる。

一方、米国においてエタンを液化し、欧州やインドへ化学品原料として輸出する準備が進んでいる。この流れが拡大した場合、需給が締まって米国産エタン価格が上昇する可能性があったが、専用液化エタン船の建造・運営コストを加味すると、直近の原油安の結果、液化エタン輸出は採算が合わなくなっている。よってエタン輸出拡大によるエタン価格上昇で米国産エチレンの価格競争力が低下する可能性もなくなった。

エチレンと状況が異なるプロピレン・芳香族

シェールガス増産によってプロパンの供給も増え、米国産プロパンは国際価格と比べて割安となった。これを受けて、プロパンを原料とするLPG(液化石油ガス)の海上出荷設備の整備が進み、米国から欧州・アジア向けのLPG輸出が増加した。ただ、これによって米国のプロパン価格は国際価格に近い水準まで上昇した。米国ではプロピレン(C3H6)は主にプロパンを原料にして生産されているが、プロパン価格の上昇によって、米国産プロピレンは他地域のプロパン由来のプロピレンに対するコスト優位性を失うこととなった。よって今後のプロピレン生産設備能力は、エチレンほどの積極的な増強計画もない。

プロピレンは、アジアや欧州ではナフサを原料として生産されている割合が多いが、直近の原油価格下落が追い風となって、ナフサ由来プロピレンの価格競争力が増しており、これが米国産プロピレンの価格競争力の低下に拍車をかけている。かつては、価格競争力を武器に米国のプロピレン誘導品の世界市場への輸出が一段と拡大する可能性も残っていたが、原油価格の大幅反発と高値推移がない限り、米国産プロピレンが世界市場の需給に大きな影響を与える可能性は小さくなった。

また、シェールガスからはベンゼン(C6H6)、トルエン(C7H8)、キシレン(C8H10)などの芳香族炭化水素は生産されない(図表4)。一方、芳香族の世界需要は今後年4%前後のペースで拡大すると見込まれている。今後の需要拡大分を埋めるために、芳香族を別途生産する目的生産を増やす必要が出てくるということが、石油化学品原料が原油から天然ガスへシフトすることの間接的な影響として出ることが予想される。

影響が避けられない東アジアのエチレン生産

原油価格の下落で、エチレン誘導品生産における石油化学産業の原料間・地域間の競争力格差が縮小しているものの、既存プレイヤーの競争力序列が大きく変わることはなさそうだ。エチレン誘導品の価格競争力が増す米国ガス由来化学品の主な仕向地は、化学品の輸入量が多い中国になると予想される。一方、中国も輸入依存度を下げるため、メタノールや石炭から石油化学基礎原料を生産するプロセス(MTO:Methanol to Olefins、CTO:Coal to Olefins)を立ち上げつつある。中国へ化学品を輸出する国々の中で、コストが高いと考えられる日本のナフサ由来化学品の輸出環境は厳しくなる。このような将来に備え、日本では国内のナフサクラッカー15基のうち3基を停止して、生産能力を15%程度削減する取り組みを始めているが、それでも内需だけでは供給を吸収できないため、経済産業省の調査報告では、さらなる生産能力の削減を訴えている。原油価格が下落した現状でも、生産規模の適正化に向けた削減や再編の取り組みは引き続き必要である。