近視予防のカギは「太陽光」? 視力を守るセルフケアのススメ[前編]

2024.12.16

近年、世界的に近視の人口が増加しています。この要因として、勉強や読書、ゲーム機器やパソコンの使用など近くを長時間見続けることが増えたことや屋外活動の減少といったさまざまな生活様式の変化が影響していると言われています。近視は目の病気のリスクを高めるだけではなく、うつ病や認知症などと関係がある可能性も研究で示されています。こうした状況の中、近視の進行を抑える効果があるとして、太陽光に含まれる「バイオレットライト」が注目されています。

今回は、このバイオレットライトの効果に関する研究に取り組む鳥居専任講師に、近視のメカニズムやリスク、そして近視の進行抑制につながる可能性のある生活習慣についてご解説いただきました。

鳥居 秀成 氏

慶應義塾大学医学部 眼科学教室 専任講師

2004年、慶應義塾大学医学部を卒業。慶應義塾大学医学部 眼科学教室にて助教、特任助教を務め2020年より現職に至る。2021年から北海道大学医学部の非常勤講師も兼任。専門は屈折矯正・白内障。自身が中学生の頃に近視になったことを契機に近視のメカニズムに関心を持ち、近視の進行を抑える治療および研究に従事。2018年には米国白内障屈折矯正手術学会、最優秀賞を受賞。バイオレットライトに近視進行抑制効果がある可能性を世界で最初に発見・報告した。

近視が引き起こすリスクとは

近視とは、どのような状態でしょうか?

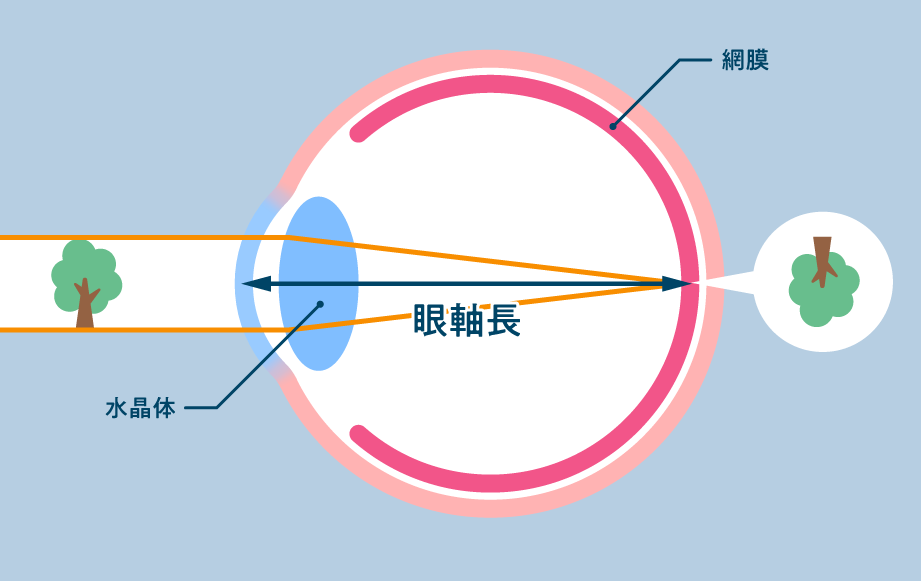

ものが見える仕組みは カメラの構造に似ています。通常、正常にものが見えるためには、外から目に入ってきた光が角膜と水晶体を通って適切に屈折し、網膜上で正確にピントが合う必要があります。網膜上でピントが合うことで鮮明な像が映し出され、その情報が視神経を通じて脳に伝えられることで、物がはっきりと見える状態になります。

近視とは、目に入った光が本来像を結ぶべき場所である網膜よりも手前でピントが合ってしまい、ぼやけて見えてしまう状態を指します。この「網膜でピントが合わない」状態を引き起こす要因によって、近視は2種類に大別されます。一つは「屈折性近視」で、これは角膜や水晶体の屈折力が大きくなることによって生じます。もう一つは「軸性近視」で、角膜の前面から網膜面までの距離「眼軸長」が平均的な長さ(23〜24mm)より長くなることで生じます。一般的に近視のほとんどは軸性近視と考えられています。

近視が進行すると、どのようなリスクが生じるのでしょうか?

近視が進行すると、緑内障や近視性黄斑症、網膜剥離といった目の病気に罹りやすくなります。そのため、医療の現場では強度近視に至らないよう進行を抑制することが求められています。

また、近年、近視は目の病気だけでなく、認知症やうつ病との関連性が示されています。この後にお話しする「バイオレットライト」を用いた近視抑制の研究に取り組んだ際、うつ病を患っている患者さんがいたのですが、バイオレットライトの臨床研究を続ける中で、うつ症状も改善していったことを経験しました。バイオレットライトと脳の機能の関係性はまだ研究が必要ですが、精神的に良い影響がもたらされる可能性があるのではないかと考えています。

現在行われている近視の治療や改善方法にはどのようなものがあるのでしょうか?

まず、メガネやコンタクトレンズの使用による改善方法があります。これらは多くの方にとって身近な視力の矯正方法です。外科的な治療には、角膜をレーザーで削り屈折を矯正する「レーシック」や、眼の中(角膜と虹彩、または、虹彩と水晶体の間)に小さなレンズを挿入する「フェイキックIOL(IOL=眼内レンズ)」などがあります。フェイキックIOLは、有水晶体眼内レンズとも呼ばれ、近年耳にするICL(Implantable Collamer Lens)は、フェイキックIOLの1種にあたります。

ただ、これらの方法は見えにくさを軽減するための一時的な処置(対症療法)であり、伸びた眼軸長を適切な長さに戻して視力を根本から改善するものではありません。そのため、近視進行と関係する眼の病気へのかかりやすさはそれまでと変わらないのです。近視の発症や進行のメカニズムには未解明な部分が多く、この仕組みを明らかにし、強度近視化を防ぐことが最終的な目標となります。

外に出る目安は1日2時間

近視の抑制効果が発見された「バイオレットライト」とは、どのようなものなのでしょうか?

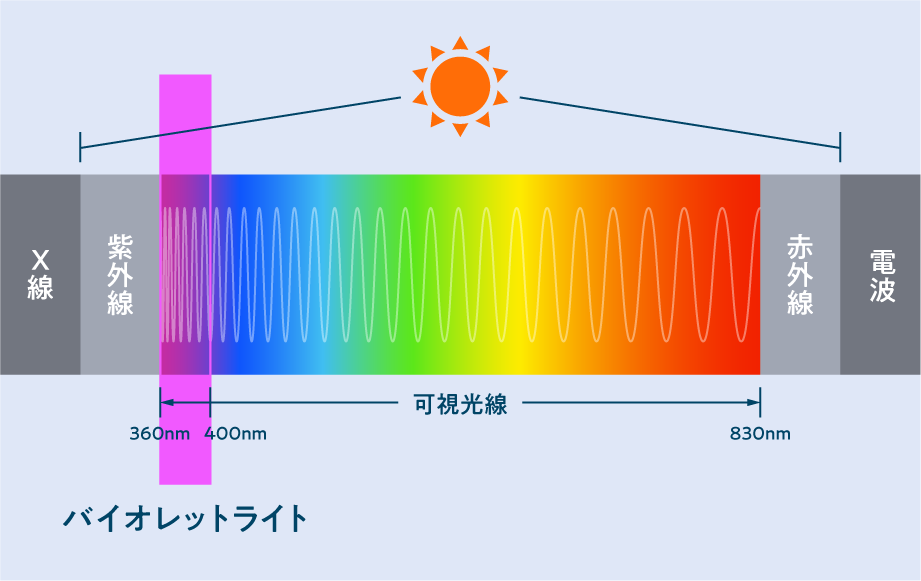

バイオレットライトは、太陽光に含まれる紫色の光で、波長は360~400 nmと紫外線より長く、ブルーライトより短い波長の光です。JIS規格およびCIE国際基準では、可視光の下限を360 nmと定義しているため、バイオレットライトは可視光に分類され、実際、太陽光をプリズムで分離すると 、紫色の光として見えます。ただし、紫外線の上限を380 nmや400 nmとする定義もあるため、バイオレットライトは紫外線とみなされることもあります。

鳥居先生がバイオレットライトに着目されたきっかけや、これまでのご研究について教えてください。

前述のとおり、レーシックやICLなどで一時的に視力を回復しても、再び近視が進行することがあります。この原因を明らかにすることで、近視の進行を抑制する手掛かりが得られるのではないかと考え、屈折矯正手術後の患者さんの屈折値・眼軸長の変化を調べました。

解析対象としたのは、フェイキックIOLの手術を受けた患者さんです。術後から5年間、屈折・眼軸長の変化量を観察したところ、使用したレンズの種類によって眼軸長の伸長量に差が生じていることがわかりました。また、乱視の有無など、レンズ以外の要因も比較しましたが、有意な差はありませんでした。差が生じる要因はいったい何なのか、研究を進める中で注目したのが、「レンズの分光透過性」でした。

当時、屋外活動が近視の進行を抑制する効果があることがちょうど明らかになり始めており、屋外と屋内では、存在する「光の波長」に違いがあることに気づきました。そこで、それぞれ使用されたレンズが、どの波長の光を通すかを調べたところ、バイオレットライトの透過率に違いがあることがわかったのです。

また、一般的なコンタクトレンズも、メーカーや種類によって光の透過率が異なります。そこで、コンタクトレンズを使用している子どもたちの眼軸長を調べたところ、バイオレットライトを通すレンズを使用しているグループの方が、眼軸長の伸長が抑制されていることがわかりました。これらの研究から、「バイオレットライトには近視進行の抑制効果があるのではないか」という仮説を立て、動物実験を行ったところ、その仮説が裏付けられる結果が得られました*1。

まさに大発見ですね! それでは、近視の抑制効果を得るためにはバイオレットライトをどれくらい取り入れれば良いのでしょうか?

バイオレットライトは、蛍光灯やLEDライトにほとんど含まれていないため、室内で浴びることはほぼ不可能です。そこで推奨しているのが、太陽が最も高く昇るお昼前後に、1日2時間外に出て太陽光を浴びることです。ただし、これは最大の効果を得るための目安であり、外に出る時間が2時間に満たなくても効果は得られます。近視予防のためには、まったく外に出ないより、短い時間(例えば20~30分)でも、また正午でなく朝や夕方でも良いので外に出ることをお勧めします。

基本的に、眼軸長伸長が早い時期は小・中学生のため、この時期にバイオレットライトを浴びる生活習慣を身につけることが非常に大切です。実際、幼い頃から屋外での活動時間が長い人は、近視になりにくいことがわかっています。幼少期からの習慣化が理想的ですが、バイレットライトは大人に対しても近視進行抑制効果がある可能性を報告しています。パイロットなど職業上、裸眼視力をこれ以上下げたくない人が外に出る生活習慣を取り入れた結果、眼軸長の伸長が止まったという成人の症例も経験しました。職業や住環境、天候などによって毎日長時間、外に出るのが難しい場合もあるかと思いますが、休憩時間などを利用して、できるだけ屋外で過ごす時間を確保していただければと思います。

後編では、「目」のセルフケアの考え方や、最新研究に基づいた近視の進行を抑制するアプローチの展望について紹介します。後編はこちらをご覧ください。